1 Einleitung

Die Aktionen der Gruppe Letzte Generation haben in den letzten Jahren gleichzeitig so viel Aufsehen und Ablehnung, Wut und Begeisterung ausgelöst wie kaum eine andere Protestbewegung zuvor. Die Letzte Generation ist eine kleine Gruppe, ca. 740 Personen sind im Jahr 2023 polizeilich in Erscheinung getreten (BKA, 2023b), die Anzahl weiterer Mitglieder ist nicht veröffentlicht. Die konkreten Forderungen der Gruppe sind ein generelles Tempolimit im Straßenverkehr, ein 9€-Ticket und die Einrichtung eines Gesellschaftsrates. Diese Forderungen werden von der Gruppe vorangetrieben mit Protesten, die das Flair von Guerilla-Aktionen haben: Ohne Vorwarnung erscheinen Aktivist:innen in der Öffentlichkeit und bringen den Straßenverkehr zum Stillstand. Diese Proteste werden von speziell geschulten Mitgliedern der Gruppe durchgeführt. Im Jargon der Letzten Generation werden sie „Wildbienen“ genannt (BKA, 2023a, S. 14-15), andere Aktivist:innen organisieren die Logistik der Gruppe, sammeln Geld oder treten in der Presse auf. Die Aktivist:innen auf den Straßen nehmen körperliche, rechtliche und biographische Konsequenzen in Kauf, sie lassen sich von Passanten attackieren, von der Justiz verfolgen und unterbrechen ihre (Ausbildungs-)karrieren, mit ungewissem Ausgang. Dieser Einsatz wirkt angesichts der konkreten Forderungen der Letzten Generation übertreiben – kann es sein, dass es den „Wildbienen“ um mehr geht als um ein Tempolimit auf den Straßen und einen Gesellschaftsrat? Haben Sie Motive für ihren Protest, die über Politik hinausgehen?

Über solche Motive gibt es Mutmaßungen in der Öffentlichkeit: Der Letzten Generation ist die Struktur einer Sekte attestiert worden (Fokus online, 2023), sie soll eine ausgeprägte innere Hierarchie haben und die „Wildbienen“ gezielt manipulieren (Bernhard, 2023). Solche Annahmen unterstellen der Letzten Generation böse Absichten und unterfüttern den Vorwurf, die Letzte Generation sei eine terroristische Vereinigung.

Entgegen der Spekulation über ein manipulatives Innenleben der Letzten Generation lassen die „Wildbienen“ die Öffentlichkeit an ihren persönlichen Einsätzen teilhaben, indem sie auf den Social-Media-Kanälen Beiträge posten. In diesen Beiträgen spielen die konkreten Forderungen der Letzten Generation eine auffällig geringe Rolle, und auch das Thema „Klimaschutz“ allgemein ist unterrepräsentiert. Vielmehr geht es um unreflektierte Beschränkungen in einer Gesellschaft, die sich als besonders frei und liberal auffasst – die Letzte Generation protestiert nicht nur für ein Tempolimit auf den Straßen oder für mehr Klimaschutz, sondern auch gegen die Gesellschaft wie sie ist.

Versteht man die Proteste auf der Straße so, dann wird auch verständlich, dass die Öffentlichkeit auf die Protestierenden heftig reagiert, dass „Wildbienen“ beschimpft, mit Wasser übergossen oder unter Anwendung von Gewalt von der Straße gezerrt werden. Diese Reaktionen können als Abwehrmechanismen gegen grundlegende Anfragen an die Gesellschaft verstanden werden. So gesehen trifft die Letze Generation einen empfindlichen Nerv der Gesellschaft, und diese weicht aus mit Aggression.

Die sozialen Motive, die die „Wildbienen“ zu ihren Protesten veranlassen, können in den öffentlichen Posts gefunden werden. In dieser Studie werden in einer qualitativen Untersuchung direkt und indirekt genannte Gründe untersucht, die „Wildbienen“ für ihren Protest auf der Plattform Instagram nennen. Diese Gründe bezeichnen grundsätzliche Anfragen an die Gesellschaft, daher lohnt sich eine eingehendere Reflexion der Protestmotive mehr als die aggressive Ablehnung, die die Öffentlichkeit bisher an den Tag legt. Zunächst wird die Erhebung der Daten und die Methode der empirischen Untersuchung dargestellt und begründet.

2 Datenerhebung und methodische Reflexion

Die Untersuchung der Gründe und Motive von Aktivist:innen der letzten Generation stützt sich auf individuelle Aussagen von einzelnen „Wildbienen“. Im Folgenden wird dargestellt, wie diese Aussagen erhoben worden sind.

2.1 Persönliche Auftritte von Wildbienen im Internet

Die Kommunikation der Letzten Generation mit der Öffentlichkeit verläuft vorrangig über die sozialen Medien. Das Internet ist ein flüchtiges Medium, „Storys“ sind nach kurzer Zeit nicht mehr auffindbar. Die sogenannten Reels sind dagegen Videos, die in einer Timeline gesammelt und archiviert werden (vgl. Kohout, 2022, S. 30). Somit sind Reels nachprüfbare Quellen und können für eine empirische Untersuchung genutzt werden.

Für die Untersuchung der Protestmotive einzelner Aktivist:innen sind Reels von Bedeutung, in denen eine Person von ihren Handlungen erzählt und diese begründet. Programme und Aufrufe der Gruppe transportieren keine individuellen Motive, auch Dokumentationen von Protesten liefern keine relevanten Daten. Es sollen daher Reels ausgewertet werden, die persönlich und wortzentriert sind. Diese Reels kann man als Selbstdarstellungen bezeichnen: In Selbstdarstellungen steht eine Person im Zentrum und spricht in die Kamera. Die sprechende Person identifiziert sich als Aktivist:innen. Einige Selbstdarstellungen vereinigen die Aussagen von zwei oder drei Personen, in diesem Fall sprechen die Personen nacheinander, sie führen aber keinen Dialog. Selbstdarstellungen werden nicht nur von der Letzten Generation veröffentlicht, sie sind dann von Bedeutung, wenn für die sprechende Person das Wort vorrangige Bedeutung hat, etwa wenn Zuschauende auf einem neu gegründeten Kanal begrüßt werden (z.B. https://www.instagram.com/p/Cydkxz4N48C/).

Damit ist ein formales Auswahlkriterium für den Datenpool gegeben: In die Untersuchung gehen diejenigen Reels ein, in denen eine Person frei in die Kamera spricht; die sprechende Person befindet sich im öffentlichen Raum und spricht ohne sichtbares Manuskript. Die Aufnahme ist nicht bearbeitet, dadurch wirkt das Reel authentisch (vgl. Pirker, 2019, S. 98). Doch diese Authentizität ist redaktionell kontrolliert, denn für die Veröffentlichung auf dem offiziellen Account der Letzten Generation sind andere Aktivist:innen verantwortlich, darüber hinaus schließen viele Selbstdarstellungen mit einer offiziellen Endcard (zur Endcard vgl. Krömer, Borchers & Enke, 2018, S. 123). Insofern stehen die untersuchten Reels nicht nur für die individuelle Meinung von einzelnen Protestierenden, sie sind von der Letzten Generation institutionell bestätigt. Für die Untersuchung bedeutet diese institutionelle Bestätigung, dass die Aussagen Bedeutung über das einzelne Individuum hinaus haben.

2.2 Die Datenerhebung

Die Plattform Instagram ist die soziale Plattform mit der größten Reichweite (Koch, 2023), daher wurde der offizielle Account der Letzten Generation auf dieser Plattform nach Reels durchsucht, die dem formalen Kriterium genügen. Die erste Datenerhebung hat am 25.4.2023 stattgefunden, dabei wurde die Timeline ab Januar 2023 untersucht. Dieser Termin ist ausgewählt worden, da kurz zuvor, am 19.4.2023, in Berlin eine koordinierte Aktion der Gruppe mit mehreren simultanen Protesten begonnen hatte. Die Hoffnung, dass im Zuge dieser Aktion besonders viele Selbstdarstellungen zu finden, hat sich nicht bestätigt, insgesamt konnten zu diesem Zeitpunkt neun Selbstdarstellungen identifiziert werden. Einen Monat später, am 25.5., fand die zweite Begegnung mit dem Feld statt, dabei wurden 12 Selbstdarstellungen gefunden. Eine dritte Feldbegegnung erfolgte am 18.7.2023, an diesem Tag sind 22 Selbstdarstellungen identifiziert worden. Der Untersuchungszeitraum reicht 1.1.2023 bis zum 18.7.2024, insgesamt sind 43 Selbstdarstellungen gefunden worden. Am 1.10.2023 wurde noch einmal überprüft, ob die archivierten Reels tatsächlich noch auffindbar waren (vgl. zum Vorgehen der Datenerhebung Pirker, 2019, S. 100).

Nach der Identifikation wurden die relevanten Selbstdarstellungen transkribiert (zu den Transkriptionsregeln siehe Kalbheim, 2021, S. 198), diese Transkripte stellen die Grundlage der Untersuchung dar. Visuelle Aspekte werden in der Untersuchung nicht berücksichtigt, weil die visuelle Inszenierung das Auswahlkriterium der Selbstdarstellung darstellt, und weil diese Inszenierung nicht im Zusammenhang mit den persönlichen Motiven der Sprechenden steht. Zur Identifikation der einzelnen Reels werden Zitate mit dem Datum der Veröffentlichung angegeben sowie mit Namen, wenn im Reel die sprechende Person sich vorgestellt hat. Reels ohne Namensnennung erhalten neben dem Datum eine willkürliche Kombination aus drei Buchstaben, damit verschiedene Aussagen der gleichen Person einander zugeordnet werden können.

2.3 Zur Vorgehensweise der empirischen Untersuchung

Zur Identifikation der persönlichen Motive werden die Selbstdarstellungen strukturell und inhaltsanalytisch untersucht. Der erste Untersuchungsschritt ist eine funktionale Analyse der Selbstdarstellungen, dadurch werden die rhetorischen Mittel erkennbar, mit denen die „Wildbienen“ ihre Motive ausdrücken. Im zweiten Schritt werden Aussagen in den Selbstdarstellungen identifiziert, die explizit oder implizit Affekte der Sprechenden ausdrücken. Die einzelnen Aussagen werden in einem ständigen Vergleich mit anderen einschlägigen Aussagen aus dem Datenpool in Beziehung gesetzt, so werden gleichartige Aussagen erkannt und können in Kategorien nach individueller Ausprägung geordnet werden. Mit diesem Vorgehen wird die Interpretation der einzelnen Aussagen am Datenpool selbst geprüft und der Einfluss durch die Vorannahmen des Untersuchenden minimiert (Kalbheim, 2020, S. 91).

In der sukzessiven Datenerhebung konnte beobachtet werden, dass ein Aktivist mehrfach Selbstdarstellungen in der Timeline der Letzten Generation veröffentlich hat: Von Raúl sind vier Selbstdarstellungen im Datenpool. Anhand dieser vier Selbstdarstellungen kann man in einem dritten Untersuchungsschritt exemplarisch die Veränderungen von Raúl im Jahr 2023 nachzeichnen, dadurch erhält die Untersuchung einen dynamischen Aspekt.

3 Empirische Untersuchung

In den Selbstdarstellungen treten unterschiedliche Menschen auf, vom Jugendlichen bis zur Mutter eines Studenten; die Sprechenden zeigen offen ihr Gesicht, einige nennen ihren vollen Namen. So zeigen die Selbstdarstellungen die Bandbreite von Aktivist:innen der Letzten Generation und widersprechen damit performativ der Behauptung, die Letzte Generation bestehe nur aus Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die keinen Überblick über die Weltlage hätten.

Einig sind sich die Sprechenden darin, dass sie Teil der Letzen Generation sind, dass der Klimawandel real ist und dass die Klimakatastrophe unmittelbar bevorsteht, wenn sich nicht augenblicklich substanziell etwas ändert. Diese Botschaft übermittelt die Letzte Generation in allen Beiträgen auf ihrem Instagram-Account; die Selbstdarstellungen fügen dieser Botschaft einen Aspekt hinzu: In den Selbstdarstellungen nehmen Protestierende Kontakt mit den Zuschauenden auf, wie zu Beginn eines Gespräches. In diesem Gesprächsangebot offenbaren die Sprechenden ihre Motive für den Protest. Diese Inszenierung als Gespräch wird durch die Struktur der Selbstdarstellung erreicht (3.1), die Motive werden in affektiven Aussagen erkennbar (3.2).

3.1 Strukturelemente der Selbstdarstellungen

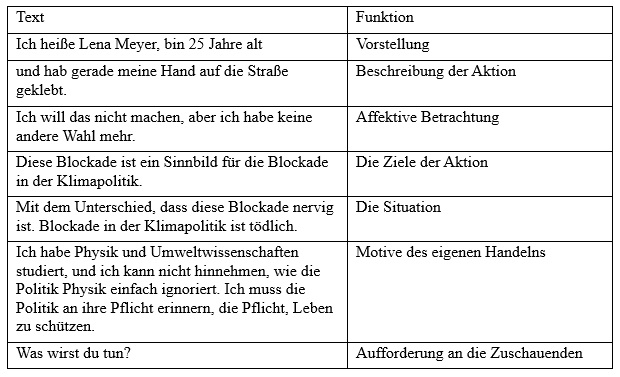

Alle Selbstdarstellungen suchen den Kontakt mit den Zuschauenden. Sie wollen eine Gegenöffentlichkeit zur negativen Berichterstattung in den Medien etablieren, indem die Protestierenden selbst ihr Handeln vorstellen und deuten. Dieses Ziel wird durch eine Reihe von strukturellen Elementen erreicht, die in den Selbstdarstellungen immer wieder aufgenommen werden. Am 15.5.2023 hat Lena eine Selbstdarstellung veröffentlicht, hier finden sich in gedrängter Form alle strukturellen Elemente der Selbstdarstellungen:

Tab. 1

Nicht alle Selbstdarstellungen enthalten diese sieben Strukturelemente, man kann vier basale und drei optionale Elemente erkennen: Die Situation, die Aktion der sprechenden Person und die Motive des eigenen Handelns sind basal. Einige Selbstdarstellungen enthalten nur diese vier Elemente, in dieser Form ist die Selbstdarstellung selbstreferentiell: Die sprechende Person beschreibt, was gerade passiert, in der Situation, in der sie gerade ist. In diesen basalen Selbstdarstellungen wird der Protest als „Unterbrechung des Alltags“ (Ronja 3.7.) oder „ziviler Widerstand“ (MMS, 27.6.) bezeichnet, Beschreibungen, die den Protest positiv deuten. Zu dieser positiven Deutung gehört auch die Betonung der eigenen Friedfertigkeit: „Lasst und gemeinsam friedlich diese Stadt lahmlegen!“, erklärt Daniel 19.4.; NBY 4.7. geht weiter und spricht von „friedlichem und effektivem“ Protest. Indem die Aktivist:innen ihren Protest so in Worte fassen, verbreiten sie das Narrativ, die Proteste seien notwendig und adäquat. Dies ist die erste Funktion der Selbstdarstellungen.

Gruß, affektive Betrachtung und Aufforderung an die Zuschauenden sind optionale Strukturelemente, sie fügen den Selbstdarstellungen weitere Aspekte hinzu. Beginnt die Selbstdarstellung mit einem Gruß, dann wirken sie so, als ob sie in einer ruhigeren Situation entstanden sind. Die Sprechenden zeigen sich stärker reflektiert und geben sich als Mensch zu erkennen, der weiß, was er tut und will. Niklas 1.7. etwa betont in seiner Selbstdarstellung nach der Begrüßung, er ist „selbstständig zu der Erkenntnis gekommen, dass die Blockade die richtige Protestform“ sei. Damit verneint er die Vorstellung, er sei von anderen zum Protest überredet worden.

Mit einer affektiven Betrachtung nehmen die Sprechenden Stellung zu ihrem Protest auf der Ebene ihres Wollens. So fühlt sich Lena 15.5. zu diesem Protest genötigt, sie muss gegen ihren Willen handeln. Mit diesem Element erhält die kollektive Begründung der Proteste einen individuellen Aspekt. Ähnlich wie Lena 15.5. betont KFG 4.5.: „Keiner macht das hier zum Vergnügen.“ Hier spricht sie für sich selbst und darüber hinaus für alle Aktivist:innen, gleichzeitig widerspricht sie der Unterstellung, die Proteste seien nicht ernsthaft.

Mit einer Aufforderung wenden sich die Sprechenden an die Zuschauer und fordern diese zur Teilnahme auf. Diese Aufforderung kann konziliant formuliert sein, wie von Lena 15.5., sie kann auch wie ein Befehl formuliert werden: „Ich muss mich hier hinsetzen und ich will, dass du dich dazu setzt.“ (HSP 20.5.) Diese Aufforderungen betonen die Hinwendung zu den Usern und gleichzeitig bauen sie moralischen Druck auf, so als sei es eine Pflicht für alle Menschen, sich der Letzten Generation anzuschließen. Durch diese Struktur mit basalen und optionalen Elementen haben die Selbstdarstellungen einerseits einen hohen Wiedererkennungswert, andererseits ermöglicht diese Struktur eine flexible Formulierung des grundlegenden Narrativs.

Zur Selbstdarstellung gehört auch der Kontext der Aufnahme; dabei sind zwei Kontexte von grundlegender Bedeutung. Lenas Selbstdarstellung zeigt den einen Kontext: Sie spricht während sie ihre Protestaktion durchführt. Auch andere Aktivist:innen stellen sich während bzw. unmittelbar vor einer Protestaktion selbst dar. Der zweite bedeutsame Kontext der Selbstdarstellung ist die juristische Verfolgung. Henning 23.3. oder Daniel 19.4. nehmen ihre Selbstdarstellung im Zusammenhang mit ihrer eigenen strafrechtlichen Verfolgung auf. In diesem Kontext erklären sie, warum sie verfolgt und verurteilt oder aber freigesprochen worden sind. Dabei wiederholen sie das Narrativ von der Notwendigkeit und Adäquatheit ihres Protestes und versichern, dass sie sich trotz der Verfolgung weiter engagieren werden. Sind die Sprechenden tatsächlich verurteilt worden, dann erzählen sie, wie die Justiz ihre Einlassungen beiseite gewischt hat; sind sie aber freigesprochen worden, dann werten sie dies als offizielle Bestätigung ihres Narrativs.

Diese beiden Kontexte, sowohl Protestaktion und als auch die Strafverfolgung, erfordern aus Sicht der Letzten Generation öffentliche Statements in Form von Selbstdarstellungen. Das kann man folgendermaßen erklären: Proteste und Strafverfolgung sind Gelegenheiten, Aufmerksamkeit zu erlangen, beide Kontexte stellen eine Bühne für die Aktivist:innen bereit, um ihr Narrativ zu verbreiten.

Die strukturelle Untersuchung führt zu einem ersten Ergebnis: Die Aufgabe der Selbstdarstellungen ist die Verbreitung des Narrativs der Letzten Generation; den „Wildbienen“ ist es wichtig, dass ihre Botschaft gehört wird, und dass ihr Protest so interpretiert wird, wie sie ihn meinen. Der Protest selbst hat die Funktion, die Öffentlichkeit auf die Aktivist:innen aufmerksam zu machen; sie wollen als Individuen und als Teil der Gruppe in die Gesellschaft hinein wirken. Diese narrative Wirkung ist der erste Sinn des Protestes; in den folgenden Betrachtungen wird dieser Sinn mit Blick auf die Affekte vertieft.

3.2 Affektive Aussagen in Selbstdarstellungen

Die Letzte Generation protestiert, weil der Protest notwendig ist, und möglichst viele Menschen sollen sich daran beteiligen. So lautet das Narrativ, das die Selbstdarstellungen verbreiten. Das erste und vorrangige Ziel des Protestes ist eine wirksame Teilhabe an der Gesellschaft, Teilhabe ist wichtiger als einzelne klimapolitische Forderungen. Die Protestaktionen und die Selbstdarstellung haben in Bezug auf diese gesellschaftliche Teilhabe konkrete und symbolische Bedeutung, konkret greifen die Proteste in das Leben anderer Menschen ein, symbolisch fordern sie Teilhabe an der sozialen Willensbildung. Über dieses grundlegende Narrativ hinaus erklären einzelne Aktivist:innen ihre persönliche Sicht auf die Gesellschaft.

Einige affektive Aussage klingen direkt: „Ja, ne Haftstrafe ist scheiße.“ (Daniel 19.4.) Hier wird der individuelle Preis der notwendigen Protestaktionen angesprochen, in unreflektierter Sprache. Andere affektive Aussagen klingen bedachter, etwa wenn DAB 24.4. sagt: „Wir müssen jetzt in den Notfallmodus schalten“. Die affektiven Aussagen stimmen darin überein, dass sie zwischen Angst und Durchhaltewillen schwanken. So erklärt DAB 24.4. ähnlich wie Lena 15.5.: „Ich hab ziemliche Angst (…) und ich wünschte, ich müsste das nicht tun.“ Lennart 24.4. ist wütend auf einen Polizisten, der ihn verletzt hat; Timon 11.5. ist frustriert, dass „die Bundesregierung offensichtlich keinen Plan hat.“ So zeichnen die „Wildbienen“ auch in ihren Affekten ein Bild von der Notwendigkeit ihrer Proteste: Angst, Wut und Frust beziehen sich weniger auf die Klimakrise als auf die Untätigkeit der Regierung; daher ist Protest notwendig, und der muss radikal sein. Die konkreten Forderungen der Letzten Generation werden zwar gelegentlich genannt, doch die Tat des Protestes hat einen Eigenwert, das wird über die Selbstdarstellungen verbreitet. Die Tat ist mehr als ein Mittel zum politischen Zweck, sie ist in sich selbst sinnhaft. Diese Sinnhaftigkeit zeigt sich auch in den wenigen positiven Affekten: So ist ATO 5.5. dankbar, dass sie protestiert und dass ihr Vater ihr beisteht.

Neben diesen explizit ausgesprochenen Gefühlsregungen sind diejenigen Aussagen bedeutsam, mit denen die Sprechenden beschreiben, welche konkrete Wirkung der Protest zeitigt: Er ist unignorierbar (KPD 25.3.) und unaufhörbar (CSM 16.4.). Diese Worte sind Neologismen, die Vorsilbe „un-“ wird darin Sachverhalten vorangestellt, die die Aktivist:innen vermeiden wollen: Sie wollen nicht ignoriert werden, und sie wollen, dass der Protest nicht aufhört. Auf dieser Linie liegt auch Pia 4.7.: „Wir müssen unsere Stimmen hörbar machen.“ Diese Aussagen verweisen auf das, worum es den „Wildbienen“ geht: Auffallen, wahrgenommen werden. Genau das erfahren sie in den Protesten und in der Strafverfolgung, sie werden von den Passanten und von der Justiz wahrgenommen. Darin finden sie einen unmittelbaren Sinn für ihr Tun, so sagt Pia 4.7.: „ein Protest ist nicht wirksam, wenn er nicht stört. (…) Wir müssen unsere Stimmen hörbar machen.“

Diese Suche nach Teilhabe drückt sich auch in weiteren angesprochenen Affekten aus. Wut und Frust werden ausgelöst durch das in ihren Augen verbrecherische Verhalten der Regierung und der Reichen (Timon 11.5.); Angst bezieht sich auf die Gefahren für die Menschheit (MMS 27.6.) wie auf das eigene Risiko (DAB 24.4.), Schock wird ausgelöst von den harten, unmoralischen Urteilen der Gerichte (VTZ 22.4., Irma 9.5.). Dagegen sind die Proteste ein Aufschrei von Menschen, die sich übergangen fühlen, obwohl sie die Lage der Welt richtig sehen, während die Mächtigen lügen. Dieser Aufschrei richtet sich an vier Gruppen:

Die Politik (Lena 15.5.). Teils sprechen die Aktivist:innen allgemein von „der Politik“ (Lena 15.5.), teils von „der Regierung“ (Ronja 3.7.). Die Bundesregierung ist in den Selbstdarstellungen der wichtigste Gegner. Sie wird angeklagt (Henning 23.3.), sie ist orientierungslos (CSM 16.4.), die Regierungen sind die wahren Verbrecher (Daniel 19.4.). Dass Politik mehr bedeutet als die konkrete Regierung scheint den Aktivist:innen nicht klar.

Die Reichen. Timon 11.5. und Moritz 28.6. attackieren die Jahreshauptversammlung von Porsche, Judith 19.6. beteiligt sich an Protesten auf Sylt. Diese Proteste weichen von der üblichen Strategie der Letzten Generation ab, denn sie wirken auf Ziele, die als besonders umweltschädigend angesehen werden.

Die Zuschauenden der Selbstdarstellungen. Durch die Kommentarfunktion können die Zuschauenden auf die Selbstdarstellungen reagieren, und solche Reaktionen sind gewollt. Vor allem aber sollen die Zuschauenden die Selbstdarstellungen bestätigen, indem sie selbst aktiv werden. Ein wichtiger Erfolg der Proteste ist in den Aussagen der Wildbienen die Rekrutierung neuer Aktivist:innen. So freut sich KPV 14.6.: „Im Nachhinein (…) habe ich gehört, dass dieser Protest umso größer geworden ist, weil Leute gehört haben, dass jemand zu Hause festgenommen wurde“, und auch Raúl 30.5. stellt fest, dass die Letzte Generation „massenweise“ neue Menschen aktiviert.

Die Passanten. Die Proteste sollen den Alltag der Menschen unterbrechen, die normalen Bürger sollen mit den Aktionen gestört werden. Diese Störung wird gerechtfertigt, aber nicht entschuldigt. Jeremy 4.7. wird von einem Autofahrer attackiert und findet dadurch Gelegenheit, seine Aktion zu rechtfertigen; Henning 23.3. verwendet mehrfach die Floskel „es tut mir leid“, doch die bezieht sich darauf, dass er nicht vor Gericht erscheinen kann, weil er protestiert, nicht auf die Störung des Alltags.

Zusammenfassend zeigen die persönlichen Aussagen: Der Protest richtet sich nicht vorrangig gegen ausgemachte Klimasünder wie z.B. den Ölkonzern PCK (Raúl 30.6.). Vielmehr sind die Aktionen zu interpretieren als ein allgemeiner Protest gegen die Wirkungslosigkeit des Einzelnen im Hinblick auf die Klimapolitik und darüber hinaus.

3.3 Vom Glück, bestraft zu werden: Raúls Wandlung

Das Narrativ der Selbstdarstellung ist auch eine Verheißung, die sich erfüllt, und diese Erfüllung beglückt. Am Beispiel von Raúl kann man diese beglückende Wirkung über das Jahr 2023 verfolgen. Raúl Semmler ist ein bekanntes Gesicht der „Letzten Generation“. Im Untersuchungszeitraum hat Raúl vier Selbstdarstellungen veröffentlicht: am 26.2, am 30.5., am 2.6. und am 18.7. In den Aussagen wie im Duktus ändert sich Raúl dabei markant: Vom verängstigten Pessimisten zum fröhlichen Mitglied der richtigen Gruppe, mit der er sogar den Staat herausfordern kann.

Am 26.2. stellt Raúl sich ausführlich vor: Er hat schon längere Zeit versucht, etwas gegen die Zerstörung der Umwelt zu tun, doch seine individuellen Versuche haben sich als nutzlos erwiesen: „Ich habe geglaubt, das reicht (…) Leider wurde ich eines Besseren belehrt.“ Seine geistige Veränderung hat begonnen: Sein falscher (individualistischer) Glaube ist gescheitert, gleichzeitig beginnt die Identifikation mit der Gruppe: „Ich sehe die Leute in meinem Alter um mich herum (…) Und dann sehe ich auf der anderen Seite unseren friedlichen Widerstand“. Nur in der Gruppe kann Raúl tatsächlich etwas bewirken.

In dieser ersten Selbstdarstellung formuliert Raúl eine pessimistische Prognose für seine eigene Zukunft: „Dieser friedliche Widerstand wird mich eventuell meine berufliche Zukunft kosten.“ Drei Monate später (30.5.) ist seine Befürchtung eingetreten, gegen Raúl ist ein Urteil ergangen: Er wurde zu drei Tagen Gefängnis verurteilt. Doch jetzt ist die Haft für ihn keine Bedrohung mehr, denn er erlebt, wie die Letzte Generation Menschen anzieht, „massenhaft“, wie er zweimal sagt. Er wendet sich zum Schluss an die Zuschauenden und fordert alle zum Mitmachen auf, konkret zur Teilnahme an Straßenprotesten. Seine eigene Verurteilung wird zum Beweis für seine Authentizität: Wer wie Raúl den Ölkonzernen Einhalt gebieten will, der muss sich bei der Letzten Generation engagieren.

Die dritte Selbstdarstellung (2.6.) dreht Raúl direkt nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis. Er hat sich von der Haft nicht einschüchtern lassen, im Gegenteil: Den Freiheitsentzug hat er dazu nutzen können, von einer Welt zu träumen, in der es echten Klimaschutz gibt. Jedoch stößt dieser Traum bei der Entlassung auf die unveränderte Wirklichkeit, denn immer noch orientiert sich die Bundesregierung an den Interessen der Großkonzerne und nicht am Klimaschutz. Sein Traum bestärkt ihn darin, weiter zu protestieren, und er lädt die Zuschauenden ein: „Lasst uns gemeinsam daran arbeiten, dass der Traum Wirklichkeit wird.“ Diese Rede von einem Traum kann als Reminiszenz an Martin L. King verstanden werden, es gibt jedoch einen entscheidenden Unterschied: In der berühmten Rede von Martin L. King bleibt der Traum eine Zukunftsvision, dagegen ist Raúl davon enttäuscht, dass sich in den drei Tagen seiner Haft nichts geändert hat. Sein Traum ist kein Entwurf der Zukunft, sondern ein Motiv für weitere Protestaktionen.

Bei seiner vierten Veröffentlichung (18.7.) tritt Raúl nicht nur als vollwertiger Aktivist auf, er geht einen Schritt weiter und fordert die Justiz heraus. Dieses Mal soll er 9.000 € zahlen oder muss 18 Tage ins Gefängnis. Doch diese Drohung trifft Raúl nicht: Er hofft auf Verbündete, auf Menschen, die ihm durch Crowd-Funding beistehen, so dass er nicht ins Gefängnis muss. Er schlägt sogar vor, dass möglichst viele Sympathisanten kleine Beträge an den Staat überweisen, um die Verwaltung mit Arbeit zu überfluten. Sein Aufruf zur Spende lautet: „Hilf, den fossilen Wahnsinn zu stoppen!“ Dieser Aufruf widerspricht offensichtlich dem Ziel der Spende, daher kann man vermuten: Für Raúl ist weniger die Klimapolitik von Bedeutung als die Zugehörigkeit zur Gruppe „Letzte Generation“, denn jede Spende für ihn ist eine Spende für die Letzte Generation. Diese Interpretation wird durch die Beobachtung unterstützt, dass Raúl seine Haft zwischen der zweiten und dritten Selbstdarstellung nicht als Strafe versteht, sondern als Auszeichnung seiner Wahrhaftigkeit: Weil er staatlich sanktioniert worden ist, hat sich seine Gruppe, die Letzte Generation als die richtige erwiesen.

Raúl hat sich in sieben Monaten vom Pessimisten zum Optimisten gewandelt, vom ängstlich-passiven Familienvater zum stolzen, aktiven Mitglied der Letzten Generation. Zu Anfang des Jahres hat er noch Angst vor Strafverfolgung und vor der Klimakatastrophe. Die Angst vor Strafverfolgung hat er überwunden, weil er sich von seiner Gruppe, von der Letzten Generation getragen fühlt. Die Gruppe wächst, sie hat gesellschaftlich Wirkung, und durch die Gruppe hat Raúl Einfluss auf die Welt. Aus diesem Grund hat er auch keine Angst mehr vor der Klimakatastrophe, obwohl sich im Sinne der Letzten Generation faktisch nichts geändert hat. Diese Beobachtung stützt wieder die Interpretation, dass für die Letzte Generation, für die „Wildbienen“ der Protest in sich selbst sinnvoll ist, denn er verleiht Handlungsmöglichkeiten, zeigt Wirkung und orientiert das Leben und Denken der Aktivist:innen.

4 Zwänge der Gesellschaft und Gegenstrategien der Letzten Generation

Raúl hat als „Wildbiene“ keine Angst vor der Strafandrohung des Staates, im Gegenteil: Mit seinem Spendenaufruf zieht er die Drohung des Staates ins Lächerliche, er lässt sie mit Hilfe seiner Gegenöffentlichkeit ins Leere laufen. Damit stellt er offen einen Grundsatz der Gesellschaft in Frage: Die staatliche Strafe als Folge falschen Handelns. Der Staat verurteilt Menschen wegen falscher Handlungen, doch die Aktivist:innen bleiben bei ihrer Auffassung, dass der Protest richtig ist, und deuten die Strafverfolgung um: Sie zeigt nicht die Falschheit, sondern die Notwendigkeit ihrer Handlungen. Die Strafverfolgung orientiert sich am Prinzip der Legalität, an den geschriebenen Gesetzen. Diesem Legalitätsprinzip setzt die Letzte Generation ein Moralitätsprinzip entgegen. VTZ 22.4. erklärt: „Vielleicht ist genau das das Problem, dass es legal ist, moralisch falsche Sachen zu tun, und es illegal ist, das moralisch Richtige zu tun.“ In diesem Moralitätsprinzip geht Niklas 1.7. so weit, dass er eine Strafmilderung mit Hilfe juristischer Winkelzüge als unmoralisch ablehnt.

Eine ähnliche Übertretung des gesellschaftlichen Konsenses ist die Selbstgefährdung während der Proteste: Gerade diese Selbstgefährdung unterstützt die Spekulation, dass die „Wildbienen“ manipuliert worden seien (Fokus online, 2023), denn der Körper soll geschützt werden (vgl. auch Kalbheim, 2020, S. 336). Gegen diesen Konsens setzen die Aktivist:innen bewusst ihren Körper ein: KPD 25.3. marschiert, um die Straße körperlich zu bremsen, Raúl 2.6. fordert explizit zum Einsatz des Körpers auf.

An solchen Brüchen mit dem gesellschaftlichen Konsens entzündet sich die öffentliche Kritik (vgl. etwa Rath, 2023), doch für die Aktivist:innen sind die Proteste genau deshalb sinnvoll: Sie stellen das Gegenprogramm dar zu unausgesprochenen Regeln der gegenwärtigen Gesellschaft, Regeln, die die Letzte Generation als Einschränkung auffasst. Neben der Selbstgefährdung und der Anfrage an das Strafrecht lassen sich weitere Aspekte im gesellschaftlichen Konsens erkennen, die die Letzte Generation ablehnt und Gegenstrategien einsetzt.

Der Kompromiss: Politische Willensbildung in der Demokratie bedeutet die Aushandlung unterschiedlicher Interessen und damit die Suche nach Kompromissen, auch in Bezug auf das Klima. Nach Meinung der Aktivist:innen bedeuten Kompromisse jedoch eine Verwässerung des Klimaschutzes, mit der Folge, dass die schlimmsten wissenschaftlichen Prognosen eintreten werden (CSM 16.4.). Gegen den Kompromiss setzt die Letzte Generation die Diskursverweigerung: Sie wiederholen stets das gleiche Narrativ, damit verhindern sie eine Veränderung ihres eigenen Diskurses und vermeiden die Gefahr, in einen Kompromiss hineingezogen zu werden.

Die Folgenlosigkeit: In der Gesellschaft besteht der Konsens, dass das individuelle Tun Wirkung in der Welt hat. So wird der individuelle Einfluss auf das Klima durch den „ökologischen Fußabdruck“ beschrieben, den es zu verkleinern gilt. Doch schon Raúl 26.2. stellt fest, dass seine persönlichen Handlungen keinen Einfluss auf die Klimakatastrophe hatten. Dieser Folgenlosigkeit setzen die Aktivist:innen ein Folgefühlen entgegen: Im Protest sind die Reaktionen der Passanten und der Polizei sinnlich erfahrbar, hier entfaltet die einzelne „Wildbiene“ tatsächlich Wirkung, erkennt sie die Folgen ihres Tuns. Dieses Folgefühlen hat Raúl seinen Pessimismus überwinden lassen.

Die Individualisierung: Die Folgenlosigkeit des menschlichen Handelns beruht auf einer Individualisierung des Menschen. Der „ökologische Fußabdruck“ etwa suggeriert, dass der Mensch ein Individuum ist und sein Handeln ausschließlich von ihm selbst abhängt. Dieser Individualisierung setzt die Letzte Generation die Kollektivierung entgegen: Im Protest erleben sich die Aktivist:innen als Gruppe, und nur in der Gruppe bewirken sie das, was sie bewirken wollen: Aufmerksamkeit und Reaktionen.

Das System: Klimazerstörung ist systemisch, sie wird von Herrschenden (Henning 20.3.) und Reichen (Timon 11.5.) in Kauf genommen bzw. nicht als Gefahr erkannt. Die Herrschenden und Reichen sind jedoch nicht direkt als menschliches Gegenüber erkennbar, darum setzt die Letzte Generation auf eine Personalisierung: Das herrschende System erhält durch „die Bundesregierung“ ein Gesicht, Timon 11.5. protestiert während einer Jubiläumsfeier bei Porsche, um direkt auf reiche Menschen einzuwirken. Lennart 24.4. geht so weit, dass er im Polizisten, der ihn verletzt hat, den Menschen sieht, der ihn eigentlich nicht verletzen will, aber vom System dazu gezwungen ist, und Jeremy 4.7. nimmt die Attacke eines Passanten zum Anlass, dessen Kindern seinen Protest zu erklären.

Die Orientierungslosigkeit: CSM 16.4. stellt fest: „Die Bundesregierung ist orientierungslos“. Diese Orientierungslosigkeit manifestiert sich darin, dass sie sich der Klimakatastrophe nicht entgegenstellt. Und auch die Gesellschaft selbst, die Menschen, sind ohne Orientierung, weil sie sich eher um ihren Urlaub kümmern als um das Wichtige (Raúl 26.2.). Dagegen wissen die Aktivist:innen, was richtig ist, die Gruppe garantiert ihnen die Orientierung. Durch die Wiederholung des Narrativs von der Richtigkeit der Proteste wird diese Orientierung aufrechterhalten.

Diese Anfragen an die Gesellschaft betreffen nicht nur die Klimapolitik, sie gehen weiter, indem sie latente Regeln der Gesellschaft aufzeigen. Mit ihrem Protest zeigen die Aktivist:innen ihre Gegenstrategien, ohne diese selbst noch einmal zu reflektieren. Vielmehr bleiben die Aktivist:innen in ihrem Narrativ, als wäre dies ein Schutz davor, selbst diesen latenten und gefährlichen Regeln zu folgen.

5 Soziale Grundsatzfragen als Anfragen an die Pluralität

Die latenten Regeln der Gesellschaft führen nach Meinung der Letzten Generation zu Inkonsistenzen: Die Justiz gilt als moralische Instanz, doch die Gerichte fällen Urteile nach den geschriebenen Gesetzen, ohne moralische Prinzipien zu beachten. Die Politik nimmt für sich in Anspruch, im Sinne des Allgemeinwohls zu handeln, tut aber nichts gegen die Klimakatastrophe. Die körperliche Gesundheit soll erhalten werden, die Klimakatastrophe wird aber heftige gesundheitliche Schäden auslösen. Die Gesellschaft verspricht gleichzeitig Freiheit und Teilhabe, aber sie hilft den Menschen nicht, ihr Leben richtig zu führen und verlegt sich auf mehr oder weniger faule Kompromisse. Der öffentliche Aufweis dieser Inkonsistenzen ist für die Aktivist:innen ein wichtiger Aspekt der Proteste, neben und möglicherweise auch in Konkurrenz zur Sorge um das Klima. Ob die Proteste Einfluss auf die Klimapolitik haben, das muss dahin gestellt bleiben, doch der öffentliche Aufweis gesellschaftlicher Inkonsistenzen ist den „Wildbienen“ tatsächlich gelungen. So kann man die psychische Veränderung von Raúl innerhalb weniger Monate erklären, und auch die Konstanz, mit der die Aktivist:innen ihr Narrativ wiederholen.

Es ist bemerkenswert, dass die Letzte Generation sich nicht von der Gesellschaft abwendet, ihre Anfragen beruhen nicht auf einem konkurrierenden Gesellschaftsentwurf. Im Gegenteil kann man geradezu von einer „Hinkehr zum System“ sprechen: Die Letzte Generation will nicht die Bundesregierung abschaffen, sondern verlangt von ihr richtiges Handeln, sie will nicht die Justiz abschaffen, sondern fordert moralisch richtige Urteile. Und sie will auch nicht die Gesellschaft spalten, sondern wünscht sich eine gemeinsame Anstrengung. So decken sie den Hiat auf zwischen offiziellem Sprechen und tatsächlichem Tun. Dabei übertreten die „Wildbienen“ und ihre Anhänger gesellschaftliche Gepflogenheiten, und obwohl man ihnen nicht Demokratiefeindlichkeit (vgl. etwa Rath, 2023) unterstellen muss, fühlt sich die Öffentlichkeit von diesen Übertretungen herausgefordert.

Doch diese Hinkehr zum System führt auch dazu, dass die Letzte Generation systemische Notwendigkeiten der Gesellschaft in ihren Gegenstrategien einfach spiegelt. Dadurch entstehen Konsequenzen, die zumindest fragwürdig sind. Die Unterscheidung von Justiz und Moral ist zum Beispiel notwendig, denn die öffentliche Moral ist stets Veränderungen unterworfen, während die Justiz berechenbar bleiben muss (vgl. schon Kelsen, 1962, S. 323). Auch der politische Kompromiss ist bei einer demokratischen Willensbildung notwendig, da nur der Kompromiss für einen Interessenausgleich der verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen sorgen kann.

Besonders fragwürdig ist die Gegenstrategie gegen die konstatierte Orientierungslosigkeit in der Gesellschaft und der Politik: Um die Orientierungslosigkeit der Politik zu überwinden, fordert die Letzte Generation die strenge Orientierung an einem einzigen Narrativ. Damit stellt sie nicht nur die bestehende Klimapolitik in Frage, sondern die Pluralität der Gesellschaft, denn eine plurale Gesellschaft ist auch in ihren Narrativen vielfältig. Eine strenge Orientierung, wie sie die Letzte Generation fordert, muss kompromisslos sein, sie spaltet notwendig die Gesellschaft in Freund und Feind, und wer einer solchen Orientierung folgt, der darf auch nicht vor gewaltförmiger Durchsetzung dieser als richtig angesehenen Orientierung zurückschrecken. Das ist sicher nicht das Ziel der „Letzten Generation“, aber eine mögliche Konsequenz, die es bei gesellschaftlichen Entwicklungen zu berücksichtigen gilt.

Literaturverzeichnis

Bernhard, S. (2023, 8. Februar). „Ethisch fragwürdig“: Psychologin beurteilt Mitgliederwerbung der Klimaaktivisten „Letzte Generation“. URL: https://www.fnp.de/frankfurt/kritik-klimaaktivisten-frankfurt-letzter-generation-aktivismus-psychologin-92070163.html [Zugriff: 13.2.2024].

BKA (2023a). „Letzte Generation“. Lagebild, öffentliche Fassung vom 20.4.2023. URL: https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/themen/sicherheit/bka-lagebild-letzte-generation.pdf?__blob=publicationFile&v=5 [Zugriff 13.2.2024].

BKA (2023b). „Letzte Generation“. Lagebild, Fortschreibung Nr. 1, 23.10.2023. URL: https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/themen/sicherheit/bka-lagebild-letzte-generation-fortschreibung1.pdf?__blob=publicationFile&v=2 [Zugriff 14.2.2024].

Fokus online (2023, 14. Februar). Wie viel Sekte steckt in der „Letzten Generation“?. URL: https://www.focus.de/panorama/welt/letzte-generation-wie-viel-sekte-steckt-in-der-bewegung_id_185723574.html [Zugriff: 13.2.2024].

Kalbheim, B. (2020). Wer bin ich vor dir? Strategien der Selbstartikulation Jugendlicher in Auseinandersetzung mit fremden Religionen (Religionspädagogische Bildungsforschung 5). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.

Kalbheim, B. (2021). Ein Blick ins Feld. Zum Umgang mit qualitativen Daten in kleineren empirischen Untersuchungen. ZPTh, 41(1), S. 189-204. URL: https://www.uni-muenster.de/Ejournals/index.php/zpth/article/view/3435 [Zugriff 21.05.2024].

Kelsen, H. (1962). Naturrechtslehre und Rechtspositivismus. Politische Vierteljahrsschrift, 3(4), S. 316-327.

Koch, W. (2023). Ergebnisse der ARD/ZDF-Onlinestudie2023. Soziale Medien werden 30 Minuten am Tag genutzt – Instagram ist die Plattform Nummer eins. URL: https://www.ard-media.de/fileadmin/user_upload/media-perspektiven/pdf/2023/MP_26_2023_Onlinestudie_2023_Social_Media.pdf [Zugriff 14.2.2024].

Kohout, A. (2022). Reels. Pop.Kultur und Kritik, 20, S. 27-35.

Krömer, L., Borchers, N.S. & Enke, N. (2018). Own the Follower: Wie lassen sich Influencer erfolgreich in den eigenen Unternehmenskanal einbinden? Eine Untersuchung anhand der YouTube-Kanäle deutscher Beauty-Unternehmen. In Schach, A. & Lommatzsch, T. (Hrsg.), Influencer Relations (S. 107-128). Wiesbaden: Springer.

Rath, C. (2023, 25. November). Eine Frage der Demokratie. URL: https://taz.de/Ist-die-Letzte-Generation-kriminell/!5975511/ [Zugriff: 14.2.2024].

Pirker, V. (2018). Social Media und psychische Gesundheit. Am Beispiel der Identitätskonstruktion auf Instagram. Communicatio Socialis, 51(4), S. 467-480.

Pirker, V. (2019). Katholisch, weiblich, Instagram. Einblicke in plattformspezische Praktiken. Communicatio Socialis, 52(1), S. 96-122.

PD Dr. Boris Kalbheim, AOR am Lehrstuhl Religionspädagogik, Julius-Maximilian-Universität Würzburg