Hinführung

Emotionale und soziale Kompetenzen haben zentrale Bedeutung für die Lebensgestaltung. Emotionale Kompetenz als Fähigkeit, mit den eigenen und den Emotionen anderer umzugehen, bildet die Basis für soziale Kompetenzen (Valentien, 2022, S. 6–7; grundlegend: Petermann & Wiedebusch, 2016; Klinkhammer & Salisch, 2015). Emotionswahrnehmung, Emotionswissen, Emotionsregulation u.a. sind gelernt. Das Ziel, Kinder in ihrer emotionalen Entwicklung zu fördern und zu begleiten, ist eine bedeutsame Aufgabe schulischen Lernens (Naurath, 2017).

1 Was sind Gefühle, Emotionen, Affekte? Begriff und Grundverständnis

Die Herausforderung, den Begriff „Emotion“ präzise und differenziert zu fassen, ist in diesem Schwerpunktheft von Theo-Web bereit mehrfach beschrieben. Bezugnehmend auf die Arbeitsdefinition von Meyer, Schützwohl und Reisenzein (1993) im Beitrag „Entwicklung von (religiös konnotierten) Emotionen und Sentiments“ von Manfred Holodynski in diesem Heft kann gesagt werden: „Emotionen sind Vorkommnisse von zum Beispiel Freude, Traurigkeit, Ärger, Angst, Mitleid, Enttäuschung, Erleichterung, Stolz, Scham, Schuld, Neid, sowie von weiteren Arten von Zuständen, die den genannten genügend ähnlich sind. Diese Phänomene haben folgende Merkmale gemeinsam: (1) Sie sind aktuelle Zustände von Personen; (2) sie unterscheiden sich nach Art oder Qualität und Intensität; (3) sie sind in der Regel objektgerichtet. Personen, die sich in einem der genannten Zustände befinden, haben normalerweise ein charakteristisches Erleben (Erlebensaspekt von Emotionen), und häufig treten auch bestimmte physiologische Veränderungen (physiologischer Aspekt von Emotionen) und Verhaltensweisen (Verhaltensaspekt von Emotionen) auf.“ (Meyer et al., 1993, S. 23–24)

Die Unterscheidung zwischen Basisemotionen bzw. primären Emotionen und sozialen bzw. sekundären Emotionen wird meist auf Paul Ekman zurückgeführt; er benennt sechs: Wut, Furcht, Ekel, Freude, Überraschung, Traurigkeit (Ekman, 1993, S. 384–392). „Gefühle“ beschreiben das subjektive Erleben, unterschiedlich in Valenz (Lust vs. Unlust), Aktivierung (Erregung vs. Ruhe) und Potenz (Spannung vs. Lösung). „Emotionen“ bezeichnen einen komplexen Prozess, eine Bewegung, „eine plötzliche Reaktion unseres gesamten Organismus […], die physiologische (unsere Körper betreffend), kognitive (unseren Geist betreffend) und Verhaltenskomponenten (unser Handeln betreffend) enthält.“ (Lelord & André, 2005, S. 13). „Zur Wahrnehmung der körperlichen Veränderungen […] muss noch eine entsprechende kognitive Interpretation […] hinzukommen, damit eine Emotion von bestimmter Qualität entstehen kann. Dabei bestimmen die wahrgenommenen körperlichen Veränderungen die Intensität der Emotion, die kognitive Interpretation dagegen die Qualität der Emotion“ (Mees, 1997, S. 332). Affekte hingegen bezeichnen einen Zustand starker emotionaler Erregung, also kurzfristig und intensiv, der das Verhalten leitet und steuert. Gefühle, Emotionen und Affekte sind Teil zwischenmenschlicher Beziehung, sie haben Wahrnehmungs-, Erinnerungs- und Kommunikationsfunktion. Nur erwähnt sei: Die Dramatik des Themas wird vor allem bei Traumatisierung deutlich (Kohler-Spiegel, 2017).

2 Entwicklung des emotionalen Lernens

2.1 Grundlagen am Beginn des Lebens

Stellen Sie sich vor: Sie tragen ein Baby auf dem Arm, Sie lächeln das Kind an, das Kind nimmt Ihre Gesichtszüge wahr, es nimmt diese auf und lächelt zurück. Sie lächeln wieder, Sie verknüpfen das Lächeln mit Worten, vielleicht mit einem Summen, einer Melodie. Das Kind nimmt zu den Gesichtszügen den Klang Ihrer Stimme auf, es reagiert mit seinen Möglichkeiten, immer in Resonanz zu Ihrem Ausdruck.

Die Säuglingsforschung bestätigt, was Mütter und Väter täglich wahrnehmen: Säuglinge haben Freude daran, Affektausdrücke zu imitieren und die eigene Wirksamkeit zu erleben (Schneider & Lindenberger, 2018; Pauen & Siegler et al., 2016). Im Zusammenspiel mit Mutter oder Vater oder anderen Bezugspersonen kann das Kind lernen, dass eigene und fremde Gefühle verlässlich zueinander passen und dass es darauf Einfluss nehmen kann – oder dass es genau darin irritiert wird (Largo, 2021; 2010). Auch überschaubare Erfahrungen mit negativen Affekten sind notwendig, damit das Kind seine Fähigkeit zur Selbstregulierung entwickeln kann. Wenn ein Bedürfnis des Kindes nicht befriedigt werden kann, wenn z.B. ein Kind kurz auf die Mutter oder eine andere Bezugsperson warten muss, lernt das Kind schrittweise, die damit verbundene Frustration zu ertragen; zugleich lernt es, eigene Möglichkeiten zu entwickeln, mit der Frustration umzugehen. Wichtig dabei ist, dass diese Erfahrungen mit sogenannten „negativen Affekten“ überschaubar und für das Kind steuerbar bleiben.

Auf dieser Affektsozialisation bauen Interaktionsformen zwischen Bezugsperson und Kind auf: Wenn sich z.B. ein Kind krabbelnd von der Mutter entfernt und zugleich, vor allem in unvertrauten Situationen, die Nähe, die „Affektabstimmung“ mit der Mutter braucht: „Dabei begleitet z.B. die Mutter die Aktivitäten des Kleinkindes mit Lautäußerungen, die dem Rhythmus der Bewegungen des Kindes folgen. Ohne Abstimmung versiegt die Aktivität des Kindes. Beim ‚social referencing’ (Emde, 1983) beobachtet das spielende Kind gezielt den Affekt der Mutter, wenn ihm seine Situation unklar ist, und gleicht seinen Gefühlsausdruck dem der Mutter an, was natürlich auch seine Unternehmungslust beeinflusst.“ (Baumgart, 1997, S. 278)

Im Umgang mit einem Säugling versuchen erwachsene Bezugspersonen, die Empfindungen des Babys zu erfassen – oder füllen die Lücken im Verstehen durch eigene Bilder. Wenn z.B. ein Vater den Eindruck hat, Wut im Weinen des Babys zu hören, dann reagiert er anders, als wenn er Schmerzen heraushört.

„Für das Gelingen des Signalaustausches, des wechselseitigen Verstehens und Aufeinander-Eingehens zwischen Mutter und Säugling spielt ein besonderes, erst kürzlich entdecktes Nervenzell-System des Gehirns eine entscheidende Rolle: Das Gehirn besitzt Nervenzell-Netzwerke, die darauf spezialisiert sind, bei anderen Menschen wahrgenommene Signale so abzuspeichern, dass sie selbst nacherlebt und reproduziert werden können. Die Nervenzellen dieses von Giacomo Rizzolatti entdeckten Systems werden als ‚Spiegel-Nervenzellen’ (‚mirror neurons’) bezeichnet. Dass der Säugling mütterliche Signale ‚spiegelt’, z.B. versucht, bestimmte Gesichtsausdrücke oder Laute zu imitieren, war aus der beobachtenden Säuglingsforschung schon längere Zeit bekannt. Die Entdeckungen Rizzolattis scheinen die erstaunliche, kurz nach der Geburt einsetzende Fähigkeit des Säuglings, empfangene Signale aufzunehmen und durch Imitation zurückzuspiegeln, nun aber auch neurobiologisch erklären zu können.“ (Bauer, 2013, S. 64–65)

Es ermöglicht die Erfahrung, dass andere sehen, was man selbst fühlt, dass man selbst im eigenen Gefühlszustand wahrgenommen und anerkannt wird. Gefühlszustände, die kaum oder nicht wahrgenommen und anerkannt werden, werden kontrolliert und reduziert, sie prägen sich weniger aus oder werden abgewehrt.

Diese frühen Muster entwickeln sich über Blickkontakt mit dem Baby mit passender Affektabstimmung, über das Verbalisieren, d.h. über Ankündigen und Kommentieren der Handlungszusammenhänge, über die wechselseitige Fein-Abstimmung in der Interaktion, über Berührung und Körperkontakt. Das Baby lernt dadurch auf kognitiver Ebene, dass sein Verhalten eine Reaktion der Mutter, des Vaters bzw. der primären Bezugsperson verursacht bzw. herbeiführt, dass es vorhersehbare Zusammenhänge zwischen Ereignissen gibt, was die Welt durchschaubar, steuerbar und sicher macht. Es lernt emotional, empfangene Signale aufzunehmen und durch Imitation zurück zu spiegeln. Es lernt, dass die Bezugsperson ihre Reaktion auf den Erregungszustand des Babys abstimmt und diesen reguliert. Damit kann das Kind im Verlauf der Entwicklung auch lernen, sich selbst zu regulieren und beruhigen. Kleinkinder lernen auf diese Weise, dass Gefühle in Beziehungen wichtig sind und dass es möglich ist, dass andere meine Gefühle und ich deren Gefühle verstehen kann, und dass es Trost spendet, wenn man die eigenen Gefühle mitteilt und teilt (Sanders, 2019; Stern, 2010; Diem-Wille, 2007; Lohaus & Luerhaus, 2015; Kohler-Spiegel, 2015; Kohler-Spiegel, 2018).

2.2 Sicher gebunden sein

Der Mensch ist also von Beginn des Lebens an, auch pränatal, auf Beziehung hin ausgerichtet. John Bowlby (2010) fasste Bindung als ein „primäres Motivationssystem“, einen eigenständigen Prozess in der Entwicklung (Holmes, 2002; Grossmann & Grossmann, 2009; Spangler & Zimmermann, 2002). Mit Mary Ainsworth kann gesagt werden: Attachment ist „die besondere Beziehung eines Kindes zu seinen Eltern oder Personen, die es beständig betreuen“ (zit. nach Grossmann & Grossmann, 2012, S. 29). Es ist ein „imaginäres Band, das in den Gefühlen einer Person verankert ist und das sie über Raum und Zeit hinweg an eine andere Person, die als stärker und weiser empfunden wird, bindet.“ (zit. nach Grossmann & Grossmann, 2012, S. 72). Es ist ein Grundbedürfnis, um Sicherheit zu erlangen, sich zu orientieren, um Angst zu mindern, und auch z.B. Werte zu vermitteln. Bindungsverhalten wird gezeigt, wenn Gefahr für den Erhalt der Bindung besteht: Eine tatsächliche oder drohende Trennung von der Bindungsfigur löst das Bindungsverhalten aus, also das Bemühen einer Person, eine andere für sie wichtige Person in Beziehung zu bringen und zu halten. Es wird beendet oder gelindert durch Nähe, die, abhängig von der Bedrohung, von Sichtkontakt über körperliche Nähe und besänftigende Worte ohne Berührungen bis zu engen Umarmungen und Liebkosungen reichen kann. Diese körperlichen Erfahrungen werden später auch symbolisiert und können dadurch verinnerlicht abgerufen werden. So entsteht ein Modell von Welt, in dem das Selbst und wichtige andere Menschen sowie ihre Beziehungen untereinander repräsentiert sind. So wächst sichere Bindung, das heißt auch, sich sicher und geschützt zu fühlen.

„Michael Meaney fand heraus, dass die liebevolle Zuwendung der Mutter im Säugling zu bleibenden, dauerhaften Veränderungen an Genen führt, welche im Körper die biologische Stressreaktion steuern. Durch liebevolle Zuwendung der primären Bezugsperson werden im Säugling biochemische Strukturen verändert, die eine Art Hülle um das Gen herum bilden. […] Beim Säugling ist das Gen betroffen, welches in der Lage ist, im Körper Angst und Stress zu dämpfen. Mütterliche Zuwendung hat also zur Folge, dass es im Körper des Kindes zu Veränderungen an Genen kommt, was zur Konsequenz hat, dass der Organismus des Kindes dauerhaft gegen überschießende Angst- oder Stressreaktionen geschützt ist.“ (Bauer, 2006, S. 17)

Beziehungserfahrungen – positive wie Gewalterfahrungen – haben also Einfluss auf die Mikrostrukturen des Gehirns; diese verändern sich lebenslänglich, je nachdem was jemand erlebt oder tut; „use-dependent plasticity“ wird dies genannt. Joachim Bauer sagt zusammenfassend – im Positiven: „Eine der Hauptbotschaften der modernen Neurobiologie ist: Das wirksamste Medikament (Heilmittel) für den Menschen ist der andere Mensch. […] Jeder Mensch hinterlässt beim anderen Menschen in der Interaktion, v.a. wenn wir intensiv zusammen sind und miteinander umgehen, eine Art biologischen Fingerabdruck im Gedächtnis des Körpers.“ (Bauer, 2006, S. 17–18)

2.3 Entwicklung der Emotionen

Am Beginn des Lebens also kennt ein Mensch allgemein Lust und Unlust sowie erste spezifischere Emotionen wie Interesse, Ekel und Erschrecken. Basisemotionen sind nicht von Geburt an vorhanden, sie haben eine Lerngeschichte und entwickeln sich deshalb im Verlauf der ersten Lebensmonate. „Komplexere Emotionen sind erst im zweiten Lebensjahr zu beobachten. Stolz und Scham sind selbstbezogene Emotionen, die ein Selbstkonzept sowie Kenntnisse von gewissen Normen und Werten voraussetzen.“ (Bischof-Köhler, 2000, S. 143) Der Zusammenhang zwischen emotionaler und sozialer Entwicklung ist offensichtlich, denn „Gefühle haben ihre Wurzeln im sozialen Diskurs, in früheren Beziehungen und vielleicht sogar in der Konstruktion des Selbst“ (Saarni, 2002, S. 3).

Das Kind lernt vor allem in den ersten sechs Lebensjahren

sprachlichen und nonverbalen Emotionsausdruck,

Wissen über Auslöser von Emotionen bei sich und bei anderen,

innere und äußere Strategien im Umgang mit Emotionen, also deren Regulation.

Das Kind lernt, eigene Gefühle zu äußern und emotionale sowie emotionsrelevante Äußerungen der Bezugspersonen zu erkennen. Auf sich allein gestellt, lernt das Kind Bewältigungsstrategien, um seine Gefühle zu steuern und sich zu stabilisieren. Exemplarisch genannt seien das Daumenlutschen oder Schaukeln, später auch die Beschäftigung mit einem Kuscheltier, Ablenkungen im Spiel oder das Führen von Selbstgesprächen. Das Sprechen über Gefühle erweitert die Möglichkeit, Wissen über Auslöser von Emotionen aufzubauen und dieses Wissen auf neue Situationen anzuwenden. Indem Kinder lernen, welche Situationen bei ihnen welche Gefühle hervorrufen, entwickeln sie auch ein Verständnis für die Emotionen anderer. So werden Empathie und prosoziales Verhalten entwickelt. „Kinder, die […] konstruktive Bewältigungsstrategien anwenden, ihr Verhalten flexibel an neue Situationen anpassen können und aufgrund guter Emotionsregulation und geringer Erregbarkeit wenig negative Emotionen äußern, sind bei Gleichaltrigen beliebter und gelten auch bei Lehrern und Eltern als prosozialer, kooperativer und sozial kompetenter.“ (Wertfein, 2011, o.S.)

2.4 Empathie lernen

Der Terminus „Gefühlsansteckung“ geht auf Max Scheler (1923) zurück, 1994 übernahm ihn Elaine Hatfield (1994) als Übersetzung des Buchtitels „Emotional contagion“. Gefühlsansteckung beschreibt die angeborene Fähigkeit des Menschen, dass Gefühle einer Person bei anderen Menschen unwillentlich Imitationen auslösen können, deshalb ist von „Ansteckung“ die Rede.

Elaine Hatfield beschreibt das Entstehen von Gefühlsansteckung in zwei Schritten: In einem ersten Schritt imitieren wir andere Menschen – wenn der/die Andere lächelt, lächeln wir unwillentlich zurück. Im „social referencing“ orientieren sich Säuglinge ab dem 8. Monat in unvertrauten Situationen am emotionalen Gesichtsausdruck der Bezugsperson. Im zweiten Schritt ändert sich unsere Stimmung, wenn wir Andere nachahmen – wenn wir lächeln, ist auch unsere Stimmung positiver, wenn wir „finster sehen“, fühlen wir uns schlechter. (Hatfield, 1994)

Empathie ist dann die Fähigkeit, Emotionen und Absichten einer anderen Person zu erkennen, zu verstehen und darauf zu reagieren. Empathie erfordert und ermöglicht, zwischen der eigenen Welt und jener anderer Menschen zu differenzieren und zugleich eine menschliche Ähnlichkeit zu entdecken. Es wird zwischen kognitiver, emotionaler und sozialer Empathie unterschieden.

2.5 Entwicklung – Reifen und Lernen. Grundverständnis

Emotionswahrnehmung, Emotionsausdruck, Emotionsverständnis, Emotionsregulierung und Empathie werden gelernt und sind also immer Ergebnis des komplexen Zusammenspiels der Entwicklungsbedingungen und Entwicklungsmöglichkeiten. Dazu gehören die genetischen Faktoren, auch „Anlage“ genannt, und die Umwelteinflüsse, d.h. alle direkten und indirekten äußeren Einflüsse, denen ein Lebewesen von der Befruchtung bis zum Tod ausgesetzt ist. Dazu gehören Natur, Kultur, ökonomische Umgebung und soziale Umwelt wie Familie, Freunde, Institutionen wie Schule und religiöse Einrichtungen und die damit verbundene Sozialisation, sowie gesellschaftliche Einstellungen, die Selbststeuerung des Individuums sowie die Wechselwirkung von Anlage, Person, Umwelt und Selbststeuerung – dieses komplexe Zusammenspiel aller Faktoren ist ein eigens zu bedenkender Faktor von Entwicklung. Mit dem Begriff Selbststeuerung „werden alle Kräfte bezeichnet, mit denen das Individuum als aktives Wesen ‚von sich aus‘ Entwicklungsprozesse herbeiführt und seine Entwicklung fördert.“ (Hobmair et al., 2008, S. 214; vgl. auch Montada, Lindenberger & Schneider, 2012, S. 32)

Hinzu kommen kritische und sensible Phasen, das sind Entwicklungsabschnitte „in denen – im Vergleich zu vorangehenden oder nachfolgenden Perioden – spezifische Erfahrungen maximale positive oder negative Wirkungen haben, also […] Perioden erhöhter Plastizität unter dem Einfluss spezifischer Bedingungsfaktoren.“ (Oerter, 2008, S. 29)

Der Prozess der Entwicklung: Reifen und Lernen

Zwei zentrale Prinzipien für Entwicklung in Pädagogik und Psychologie sind das Prinzip der Reifung und das Prinzip des Lernens. „Mit Reifung wird […] der nicht beobachtbare Prozess der Änderung des Erlebens und Verhaltens aufgrund von genetischen Faktoren bezeichnet.“ (Hobmair et al., 2008, S. 219) „Lernen ist ein nicht beobachtbarer Prozess, der durch Erfahrung und Übung zustande kommt. Durch ihn wird Verhalten und Erleben relativ dauerhaft erworben, verändert sowie gespeichert.“ (Hobmair et al., 2008, S. 220) Reifung und Lernen bedingen sich wechselseitig, Reifung schafft die Voraussetzung, dass Lernen im Sinne von Bildung und Sozialisation möglich ist. „Die Konzepte Reifestand (readiness for learning) und sensible Periode beinhalten, dass ein bestimmter Entwicklungsstand gegeben sein muss, damit Erfahrungen auf fruchtbaren Boden fallen oder damit effizient geübt werden kann.“ (Oerter, 2008, S. 29) Für pädagogische Prozesse gilt: Ohne vorhandene Reifung kein Lernprozess, ohne Lernangebote wird Reifung erschwert.

Weiterentwicklungen des Verständnisses von Entwicklung

Heutige Konzepte beschreiben Entwicklung als kontinuierlichen Verlauf, auch plötzlich auftauchenden Verhaltensweisen liegen stetige und fortlaufende Reifungs- und Lernprozesse zugrunde. Entwicklung ist damit heterogen sowie gleichzeitig-ungleichzeitig in der einzelnen Person, innerhalb der Gleichaltrigen-Gruppe und zwischen Personen. Während ein Kind z.B. in der emotionalen Wahrnehmung und im sozialen Verhalten zahlreiche Fähigkeiten entwickelt hat, kann es im räumlichen Denken weniger differenziert entwickelt sein. Damit wird „Passung“ zu einem wichtigen Stichwort: Im „Fit-Misfit-Konzept“ löst Remo Largo die Grundfrage nach dem Zusammenspiel zwischen dem aktiven Kind, seiner Anlage und Umwelt durch „Passung“, indem er die Faktoren möglichst hoher Übereinstimmung zwischen den individuellen Bedürfnissen und Entwicklungseigenheiten des Kindes und der Umgebung beschreibt. Drei Hauptkomponenten prägen das Fit-Konzept: Geborgenheit, Zuwendung und soziale Anerkennung sowie Entwicklung und Lernerfahrung, mit dem Ziel, Entwicklungsschritte beim Kind nicht primär normativ festzulegen, sondern entlang der Entwicklung des Kindes zu unterstützen und begleiten. (Largo, 2021) Jochen Brandtstätter hat bereits 1985 Entwicklungsprobleme als Passungsprobleme verstanden, die fehlende Passung kann „zwischen den Zielen des Individuums selbst, seinen Potentialen […], den Anforderungen im familiären, schulischen, subkulturellen Umfeld […], den Angeboten (Lern- und Hilfsangebote, Ressourcen) in der Umwelt des Individuums“ (Montada, Lindenberger & Schneider, 2012, S. 35) liegen. Dies alles gilt auch und besonders für die emotionale Entwicklung.

3 Und religionspädagogisch? Emotionales Lernen in Schule und Religionsunterricht

3.1 Emotionale Kompetenz in Kontext schulischen Lernens

Die Ausführungen „Zur Bedeutung von Emotionen im schulischen Kontext – ein Überblick aus pädagogisch-psychologischer Sicht“, von Michaela Gläser-Zikuda, Simon Meyer und Melanie Stephan sowie der Beitrag von Volker Frederking „Emotionen in allgemeiner fachdidaktischer Perspektive“ in diesem Schwerpunktheft von Theo-Web beschreiben bereits die zentralen begrifflichen, inhaltlichen und schulpädagogischen Aspekte.

Schulisches Lernen versteht sich kompetenzorientiert. Kompetenzen sind „die bei Individuen verfügbaren oder durch sie erlernten kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten, um bestimmte Probleme zu lösen, sowie die damit verbundenen motivationalen, volitionalen und sozialen Bereitschaften und Fähigkeiten, um die Problemlösungen in variablen Situationen erfolgreich und verantwortungsvoll nutzen zu können“ (Weinert, 1999, zit. nach Klieme, 2003, S. 72). Diese Problemlösefähigkeit lässt sich auch als Bewältigen von Anforderungssituationen verstehen, diese sind emotional besetzt und wollen gedeutet werden (Kohler-Spiegel, 2011, S. 453–457). Kompetenzorientierter Religionsunterricht braucht – so verstanden – den Zugang über Emotionen und die Einbeziehung von Emotionen, um den Aufbau von religiösen Kompetenzen auszulösen und Lernen zu ermöglichen. Ein gelungenes Konzept emotionaler Kompetenz zielt auf die „Entwicklung einer balancierten Persönlichkeit, das den Erwerb von Beziehungsfähigkeit, Bewältigungskompetenzen und Fähigkeiten zur Selbstregulation einschließt“ (Salisch, 2002)

Saarni listet acht Aspekte emotionaler Kompetenz auf, die Reihenfolge ist offen, Ergänzungen sind möglich:

Sich über den eigenen emotionalen Zustand bewusst zu sein: Kinder, die ihre Gefühle kennen, haben es leichter, Auseinandersetzungen zu klären und eigene Intentionen durchzusetzen.

Die Fähigkeit, Emotionen anderer Menschen eines bestimmten kulturellen Rahmens zu deuten: Wenn Kinder das emotionale Erleben anderer nachvollziehen können, sind sie auch sozial kompetenter.

Die Fähigkeit zum Gebrauch des Emotionslexikons: Die emotionale Sprachfähigkeit von Kindern, d.h. Gefühle wahrnehmen und ausdrücken können, wird stark vom Verhalten der frühen Bezugspersonen geprägt.

Die Fähigkeit zur empathischen Anteilnahme: Empathie verbunden mit der Fähigkeit zur Perspektivübernahme fördert prosoziales Verhalten.

Die Fähigkeit, das Ausdrucksverhalten vom inneren emotionalen Zustand zu differenzieren. Mit zunehmendem Alter können Kinder Gefühle verbergen oder bewusst zeigen, ihr emotionales Ausdrucksverhalten muss nicht mehr notwendig mit dem inneren Zustand übereinstimmen.

Die Fähigkeit, belastende Emotionen mit einem Repertoire von Bewältigungsstrategien auszugleichen, d.h. mit negativen Emotionen umzugehen und sich selbst zu beruhigen.

Das Bewusstsein, dass zwischenmenschliche Beziehungen davon abhängig sind, dass Gefühle und der Ausdruck dazu ehrlich sind.

Selbstsicherheit und Selbstwirksamkeit sind verbunden mit der Fähigkeit, Gefühle wahrzunehmen und zu steuern. Deshalb sollen Kinder Sicherheit in der Wahrnehmung, dem Ausdruck und der Steuerung von Gefühlen entwickeln können. (Saarni, 2002, S. 13; Valentien, 2022, S. 6, Naurath, 2007, S. 200)

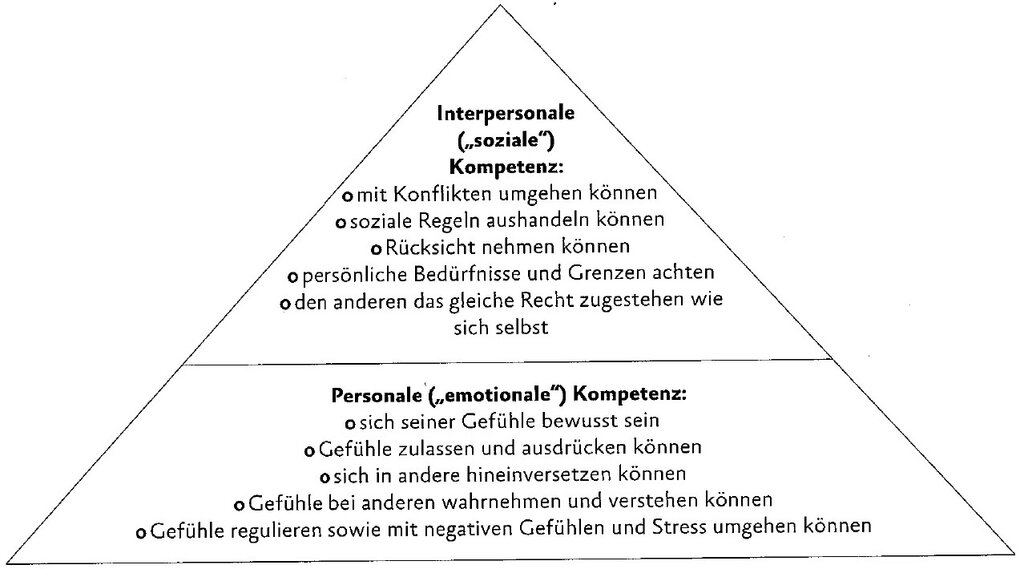

Diese emotionalen Fähigkeiten zu entwickeln und zu fördern, ist Aufgabe aller Sozialisationsinstanzen, also auch von Schule, konkret:

Abb.1: Bischoff et al., 2012, S. 5; Grafik: Valentien, 2022, S. 7

3.2 Die Lehrperson als Modell

Emotionales Lernen in Schule und insbesondere im Religionsunterricht ist mit der emotionalen Kompetenz der Lehrpersonen verbunden. Die ideale Lehrperson ist Modell in Awareness und Präsenz, in ihrer Aufmerksamkeit und Achtsamkeit, sie weiß um ihre eigene Emotionalität und Emotionen, sie ist Modell in der Wahrnehmung und im differenzierten Ausdruck von Gefühlen, sie zeigt hilfreiche Strategien im Umgang mit Gefühlen. Dies zu entwickeln und immer wieder zu aktivieren und weiter zu entwickeln, ist zentrale Aufgabe von Aus- und Fortbildung bzw. von life-long learning in pädagogischen Berufen.

3.3 Zur Praxis emotionalen Lernens im Religionsunterricht

Emotionales und soziales Lernen

Ergebnisse der Entwicklungs- und Bindungsforschung machen deutlich, dass die Erfahrung, sich geborgen zu fühlen, Zuwendung zu erleben und sich sozial akzeptiert zu fühlen sowie die eigenen Fähigkeiten selbstständig entwickeln und lernen zu können, förderlich ist für Kinder. Denn emotionales Lernen ist mit sozialem Lernen verbunden bzw. wird als dessen Basis verstanden. Alle Übungen zum emotionalen und zum sozialen Lernen sind hier angesagt. Wahrnehmung von Gefühlen, deren Erkennen und Benennen muss von der Grundschule an gelernt und geübt werden. Arbeit mit Gefühlskarteien, das Erraten nonverbaler Darstellungen von Gefühlen, das Entwickeln von Begriffen für Emotionen als Wortfelderschließungen und als Vokabular für die damit verbundenen körperlichen Reaktionen und ihrer gedanklichen Deutung können Beispiele sein. Konkret sei verwiesen auf das pantomimische Darstellen und Erraten von Gefühlen, das „Spiegeln“ von Gesichtsausdruck und Bewegung, indem ein Kind es vorzeigt und die anderen diese Haltung nachahmen. Die Wahrnehmung von Gefühlen kann geübt werden, indem Kinder ihre Buntstifte zu Hilfe nehmen und zu Unterrichtsbeginn die Farbe auf ihren Arbeitstisch legen, die im Moment ihrer Stimmung entspricht. Dies kann auch vorab besprochen werden, z.B. mit dem Kinderbuch „Gefühle sind wie Farben“ (Aliki, 2000), oder im Austausch mit den Kindern, welche Bedeutung „rot“ und „blau“ und „schwarz“ haben kann. Dabei kann auch das Verhältnis von kulturellen (Gefühls-)Konventionen und individuellem (Gefühls-)Ausdruck zur Sprache kommen, indem Kinder die kulturellen Gepflogenheiten kennenlernen und ihre individuellen Eigenheiten gestärkt werden.Es muss nicht täglich einen Austausch über die Farben geben, es ermöglicht den Kindern eine kurze Reflexion über die eigenen Gefühle im Moment, und macht dies für die Lehrperson sichtbar, sodass sie bei Bedarf reagieren kann. Visualisierungen oder Emoticons verbunden mit Wäscheklammern, auf denen die Namen der Kinder stehen, ermöglichen auch ein kurzes Wahrnehmen und Fixieren zum momentanen Gefühl, das auch wieder veränderbar ist im Verlauf eines Tages.

Emotional anregungsreiche Lernangebote

Emotional bestärkende oder irritierende Lernangebote sowie kognitiv bestärkende oder irritierende Lernmöglichkeiten verbinden sich in verschiedenen methodischen Angeboten. Konkret seien beispielhaft Lerntagebücher genannt, im Grundschulbereich mit Text oder mit Zeichnungen, „Mein Buch der guten Worte“, in dem Worte, Sätze und Gedanken aufgeschrieben werden, die bedeutsam sind, in dem auch religiöse Überlegungen Platz haben. Genannt seien auch Unterrichtsformen, in denen von der Lehrperson geführter Unterricht sich verbindet mit vorrangig vom Schüler/der Schülerin selbst gesteuertem Unterricht, und in denen emotional relevante Lernangebote gemacht werden können. Dies können z.B. Werkstattunterricht oder Stationen-Unterricht zu biblischen Geschichten und ethischen Themen ebenso wie Begegnungsmöglichkeiten oder Exkursionen zum Entdecken von Religion und Religionen vor Ort sein. Die Leitfrage für Lernen ist dabei, wie im Religionsunterricht auch emotionale Erlebnisse ermöglicht und Nachdenken angeregt werden können.

Sprache entwickeln

Emotionales Lernen braucht Sprache, um die Vielfalt einer Emotion und die Vielfalt an Emotionen auszudrücken, um die ganz persönlichen Facetten von Freude und Trauer und Wut und Angst zu benennen. Sprache zu lernen für die eigenen Empfindungen erfordert immer wieder, sich selbst, die eigenen Gefühle und Emotionen, das eigene Erleben und die eigenen Erinnerungen ernst zu nehmen – und diese zu benennen, davon zu erzählen. Religionslehrpersonen zeigen den Kindern, wie im Bereich von Religion und Glaube Sprache entwickelt werden kann für eigenes Nachdenken und eigenes Erleben und Empfinden (Altmeyer, 2021).

Anregungsreiche inhaltliche Lernangebote

Die jüdische und christliche Bibel selbst redet vom Leben – und sie redet von Liebe und all den Gefährdungen von Liebe, sie redet von Angst und Freude und Mut und Wut und Ohnmacht, sie redet von emotionalen Erfahrungen, wenn es um die Erfahrungen von Menschen mit Gott geht (Kohler-Spiegel, 2008). So kann explizit religiöses Lernen das emotionale Lernen weiterführen durch die Arbeit mit Bibeltexten und den darin angesprochenen Gefühlen, wenn im Leben von Abraham und Sarah, von Mose und Mirjam und anderen von Liebe und Angst und Glück und Leid die Rede ist, oder von Neid und Streit und Gewalt wie bei Kain und Abel. Die Arbeit mit Psalmen und einzelnen Psalmversen oder mit überlieferten Gebetstexten sowie mit eigenem kreativem Ausdruck kann den emotionalen und religiös-spirituellen Ausdruck unterstützen.

Die Gewissheit, von Gott angenommen zu sein, kann es erlauben, sich eigenen Emotionen zu stellen und diese zu reflektieren, was weiter zu Angeboten der Versöhnung mit sich selbst und anderen Menschen führen kann. Darüber hinaus bieten sich Formen des Philosophierens und Theologisierens mit Kindern und Jugendlichen an, entlang der großen Fragen der Menschen nach Leben und Tod, nach Gnade und Gerechtigkeit, nach Erlösung und Leid. Das Schreiben oder Malen eines Gefühls-Tagebuchs über einen längeren Zeitraum, das Verfassen eines Erzählbuchs zu eigenen Erlebnissen und Gefühlen oder das identifikatorische Bearbeiten von biblischen Erzählungen (z.B. „Ich bin Abraham…“ oder „Ich bin Sarah…“) oder das Formulieren eigener Gebetstexte kann – beispielhaft genannt – emotionales Lernen im Religionsunterricht unterstützen. Kinderbücher können helfen, oder das Gestalten eines Kinderbuches in kleineren Gruppen (z.B. Brenifier, 2010; Rübel, 2010). Übungen zur Achtsamkeit seien noch erwähnt, um die Vielfalt der Möglichkeiten zu zeigen, exemplarisch sei auf die Arbeiten von Rainer Oberthür (2000 u.a.) verwiesen.

Emotionales Lernen mit Ritualen und religiösen Feiern

Rituale schaffen „Ordnung“, eine „Grundordnung“, so die begriffliche Bedeutung; wiederkehrende Rituale unterstützen das Vertrauen, dass im wiederholenden Tun Orientierung und Sicherheit liegen. Kinder zeigen in ihren spontanen Ritualisierungen, wie unverzichtbar diese sind, um sich im Alltag zu orientieren, sie reagieren häufig auf Abweichung mit Irritation. Wo Worte an Grenzen stoßen, können Rituale und religiöse Feiern Hilfe sein, um Gefühlen nicht ausgeliefert zu sein, nicht sprachlos und handlungsunfähig zu werden. Rituale und Feiern steuern Emotionen, sie geben ihnen einen Rahmen, ohne zu zwingen. Rituale können aber auch einengen, sie können Gefühle verzerren und verunmöglichen, was anzusprechen oder auszusprechen wäre.

Einfühlung und Empathie lernen

In handlungsorientierten Lernarrangements, im projektorientierten Lernen kann es gelingen, Grundschulkinder an Einfühlung und Empathie heranzuführen. Das Erleben selbst bewirkt dies nicht, sondern die mit dem Erleben einhergehende und dem Erleben folgende Deutung ermöglicht die Erfahrung. Das Gefühl selbst bleibt im Selbsterleben; indem eine Person um ihre eigenen Gefühle weiß, kann sie diese mitteilen, reflektieren, gestalten, steuern. Projektbezogenes Lernen wie z.B. Compassion-Projekte oder andere soziale Lernprojekte für Grundschulkinder wollen diese Komplexität erfahrbar sowie einer ersten Reflexion und Kommunikation zugänglich machen und so Lernprozesse auch im Bereich emotionaler Kompetenzen ermöglichen.

Narrationen entwickeln und erzählen

Im Verlauf und v.a. am Ende der Grundschulzeit ist die Beschäftigung mit der eigenen Biografie bereits möglich. Wichtige Erfahrungen und wichtige Menschen können erinnert und benannt werden. Biografiearbeit hilft auch, die vielen Facetten von Erleben in Worte, in Sprache und in Erzählungen zu bringen und diese sich selbst und anderen wieder zur Verfügung stellen zu können. „Durch seine Narrationen/ Erzählungen konstituiert das menschliche Subjekt seine Welt, seine Beziehungen zu sich selbst und zu anderen, seine Gefühle und Empfindungen.“ (Reeder, 2005, S. 24) In den Erzählungen prägen und verändern Menschen, wer sie selbst sind, sie machen sich manchmal etwas tapferer, manchmal etwas hilfloser ... – wie auch immer. Im Erzählen wird ein Scharnier zwischen subjektivem Innen und gesellschaftlichem Außen geschaffen; es wird sichtbar, wie sich jemand selbst sieht und sehen will, wie ihn andere sehen sollten, die eigene Lebenserzählung soll in sich stimmig sein. So lernen bereits Kinder im Grundschulalter eine Vielzahl von Erzählungen aus der Gegenwart und Vergangenheit kennen, und sie lernen, ihre eigenen Geschichten zu erzählen, mit allem Schönen und evtl. auch Schweren, sie lernen auch, die Brüchigkeit des Lebens, die Fragmentarität zu sehen.

Didaktisch-methodische Grundstrukturen

Auch für emotionales Lernen im Religionsunterricht kristallisieren sich zwei Grundströmungen heraus: Einerseits führt die Lehrperson den Lernprozess, sie stellt Lernangebote und Lernmaterialien zur Verfügung, sie greift Themen auf und begleitet, an ihr als Modell werden auch Emotionen gelernt. Andererseits sind erfahrungs- und handlungsorientierte Lernformen betont, die dem einzelnen Schüler und der einzelnen Schülerin einen Raum eröffnen, in dem im eigenen Lerntempo und im persönlichen Erfassen eines Themas auch Emotionen wahrgenommen, benannt und verarbeitet werden können. Konkret heißt das, einen Wechsel zu schaffen zwischen Impulsen seitens der Lehrperson und den Arbeitsschritten der Grundschulkinder, allein und in Gruppen. Austauschrunden und Blitzlichtrunden, in denen alle zu Wort kommen, verbinden wieder alle mit ihren jeweiligen Lernerfahrungen. Differenzierung und Individualisierung bleiben wichtig, um der Heterogenität der Schülerinnen und Schülern gerecht zu werden.

4 Schluss

„Es gibt kein Erkennen ohne Gefühl, keine Handlung ohne Gefühl, keine Erinnerung ohne Gefühl – doch jedes menschliche Gefühl beinhaltet entweder schon als Gefühl das Moment der Kognition oder es ist zumindest mit der Kognition, mit den Zielen und Situationen verbunden.“ (A. Heller, zit. nach Haker, 2001, S. 436)

Wer in der Grundschule tätig ist, weiß, welch großen Platz Emotionen im Schulalltag einnehmen. Lernen ist unwiderruflich mit Emotionen verbunden, so auch religiöses Lernen. Wahrnehmen und Differenzieren, Benennen und Verarbeiten von Emotionen ist gelernt, dafür brauchen Kinder Raum, um emotionale Kompetenz zu erwerben, und Menschen, die sie dabei begleiten. Im religiösen Lernen ist dies möglich. Dies sei abschließend mit den Worten des Kinderbuches „Hier sind wir. Anleitung zum Leben auf der Erde“ von Oliver Jeffers (Zürich, 2018, o.S.) formuliert: „Es gibt Menschen in allen Formen, Größen und Farben. Wir sehen zwar alle unterschiedlich aus, verhalten uns anders und klingen verschieden… …aber lass dich nicht täuschen: Wir alle sind Menschen.“

Literaturverzeichnis

Aliki (2000), Gefühle sind wie Farben(10. Aufl.). Weinheim-Basel: Beltz.

Altmeyer, S., Grümme, B., Kohler-Spiegel, H., Naurath, E., Schröder, B. & Schweitzer, F. (Hrsg.) (2021). Sprachsensibler Religionsunterricht (= Jahrbuch der Religionspädagogik, Band 37). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

Bauer, J. (2013). Das Gedächtnis des Körpers. Wie Beziehungen und Lebensstile unsere Gene steuern (7. Aufl.). München: Piper.

Bauer, J. (2006). Das Gedächtnis des Körpers. Vortrag am 18. November 2005 in Dornbirn/A. Studioheft 45, hrsg. vom ORF Radio Vorarlberg, S. 14–25.

Baumgart, M. (1997). Säuglings- und Kleinkindforschung. In W. Mertens (Hrsg.), Schlüsselbegriffe der Psychoanalyse (3. Aufl.) (S.275–282). Stuttgart: Klett-Cotta.

Bischoff, A., Menke, R., Maderia-Firmino, N., Sandhaus, M., Ruploh, B. & Zimmer, R. (o.J.). Sozial-emotionale Kompetenzen. Fördermöglichkeiten durch Spiel und Bewegung. Nifbe-Themenheft Nr. 12. URL: https://www.nifbe.de/images/nifbe/Infoservice/Downloads/Themenhefte/Sozial-emotionale_Kompetenzen_online.pdf [Zugriff 6.4.2022].

Bischof-Köhler, D. (2000). Empathie, prosoziales Verhalten und Bindungsqualität bei Zweijährigen. Psychologie in Erziehung und Unterricht,47, S. 142–158.

Bowlby, J. (2010). Bindung als sichere Basis. Grundlagen und Anwendung der Bindungstheorie. München: Ernst Reinhardt.

Brenifier, O. (2010). Gefühle – Was ist das? Philosophieren mit neugierigen Kindern. Köln: Boje.

Diem-Wille, G. (2007). Die frühen Lebensjahre. Psychoanalytische Entwicklungstheorie nach Freud, Klein und Bion. Stuttgart: Kohlhammer.

Ekman, P. (1993). Facial expression and emotion. American Psychologist, 48, S. 384–392.

Grossmann, K. & Grossmann, K. E. (Hrsg.) (2009). Bindung und menschliche Entwicklung. John Bowlby, Mary Ainsworth und die Grundlagen der Bindungstheorie (2. Aufl.). Stuttgart: Klett-Cotta.

Grossmann, K. & Grossmann, K. E. (2012). Bindungen – das Gefüge psychischer Sicherheit (5. Aufl.). Stuttgart: Klett-Cotta.

Haker, H. (2001). „Compassion“ als Weltprogramm des Christentums? Concilium, 37, S. 436–449.

Hatfield, E., Cacioppo, J. & Papson, R. (1994). Emotional Contagion (Studies in Emotion and Social Interaction). New York, USA: Cambridge University Press.

Hobmair, H. (Hrsg.) (2008). Psychologie (4. Aufl.). Troisdorf: Bildungsverlag Eins.

Holmes, J. (2002). John Bowlby und die Bindungstheorie. München: Ernst Reinhardt.

Jeffers, O. (2018). Hier sind wir. Anleitung zum Leben auf der Erde. Zürich: Nord-Süd.

Klieme, E. (2003). Zur Entwicklung nationaler Bildungsstandards. Eine Expertise. Bonn: Bundesministerium für Bildung und Forschung.

Kohler-Spiegel, H. (2008). Erfahrungen des Heiligen. Religion lernen und lehren. München: Kösel.

Kohler-Spiegel, H. (2011). Kompetenzorientierung – ein Veränderungsprozess in der Praxis. Katechetische Blätter, 136, S. 453–457.

Kohler-Spiegel, H. (2015). Emotionales Lernen im Religionsunterricht. Münchner Theologische Zeitschrift,66, S. 292–302.

Kohler-Spiegel, H. (2017). Traumatisierte Kinder in der Schule. Verstehen – auffangen – stabilisieren. Ostfildern: Patmos.

Kohler-Spiegel, H. (2018). Aufwachsen in einem Raum von Resonanz. Ein entwicklungspsychologischer Zugang. In N. M. Köffler, P. Steinmair-Pösel, T. Sojer & P. Stöger (Hrsg.), Bildung und Liebe. Interdisziplinäre Perspektive (S. 307–321). Bielefeld: Transcript.

Klinkhammer, J. & Salisch, M. v. (2015). Emotionale Kompetenz bei Kindern und Jugendlichen. Entwicklung und Folgen. Stuttgart: Kohlhammer.

Largo, R. (2010). Babyjahre. Entwicklung und Erziehung in den ersten vier Jahren. München: Piper.

Largo, R. (2021). Kinderjahre. Die Individualität des Kindes als erzieherische Herausforderung. München: Piper.

Lelord, F. & André, C. (2005). Die Macht der Emotionen. Und wie sie unseren Alltag bestimmen. München: Piper.

Lohaus, A. & Vierhaus, M. (2015). Entwicklungspsychologie des Kindes- und Jugendalters für Bachelor (3. Aufl.). Berlin & Heidelberg: Springer.

Mees, U. (1997). Emotion. In J. Straub, W. Kempf & H. Werbik (Hrsg.), Psychologie. Eine Einführung. Grundlagen, Methoden, Perspektiven (S. 324–344). München: dtv.

Meyer, W. U., Schützwohl, A. & Reisenzein, R. (1993). Einführung in die Emotionspsychologie (Band 1). Bern: Huber.

Montada, L., Lindenberger, U. & Schneider, W. (2012). Fragen, Konzepte, Perspektiven. In W. Schneider & U. Lindenberger (Hrsg.), Entwicklungspsychologie (7. Aufl.)(S. 27–60). [Vormals Oerter & Montada]. Weinheim-Basel: Beltz.

Naurath, E. (2007). Mit Gefühl gegen Gewalt. Mitgefühl als Schlüssel ethischer Bildung in der Religionspädagogik. Neukirchen-Vluyn: Neukirchener.

Naurath, E. (2017). Art. Emotionale Bildung. Wirelex. URL: https://www.bibelwissenschaft.de/stichwort/100187/ [Zugriff 5.2.2021].

Oberthür, R. (2000). Die Sonne ist wie eine Seele. Was Kinder über Gott und die Welt wissen. München: Kösel.

Oerter, R. (2008). Fragen, Konzepte, Perspektiven. In R. Oerter & L. Montada (Hrsg.), Entwicklungspsychologie (6. Aufl.) (S.3–48). Weinheim-Basel: Beltz.

Pauen, S., Siegler, R., Eisenberg, N., DeLoache, J. & Saffran, J. (Hrsg.) (2016). Entwicklungspsychologie im Kindes- und Jugendalter (4. Aufl.). Berlin & Heidelberg: Springer.

Petermann, F. & Wiedebusch, S. (2016). Emotionale Kompetenz bei Kindern (= Klinische Kinderpsychologie, Bd. 7). Göttingen: Hogrefe.

Reeder, J. (2005). Die Narration als hermeneutische Beziehung zum Unbewußten. Psyche, 59 (Beiheft 2005), S. 22–34.

Rübel, D. (2010). Ängstlich, wütend, fröhlich sein (21. Aufl.). Ravensburg: Ravensburger.

Saarni, C. (2002). Die Entwicklung von emotionaler Kompetenz in Beziehungen. In M. von Salisch (Hrsg.), Emotionale Kompetenz entwickeln. Grundlagen in Kindheit und Jugend (S. 3–30). Stuttgart: Kohlhammer.

Salisch, M. von (2002). Emotionale Kompetenz entwickeln. Grundlagen in Kindheit und Jugend. Stuttgart: Kohlhammer.

Sander, L. W. (2009). Die Entwicklung des Säuglings, das Werden der Person und die Entstehung des Bewusstseins. Stuttgart: Klett-Cotta.

Schneider, W. & Lindenberger, U. (Hrsg.) (2018). Entwicklungspsychologie (8. Aufl.). Weinheim & Basel: Beltz.

Spangler, G. & Zimmermann, P. (Hrsg.) (2002). Die Bindungstheorie. Grundlagen, Forschung und Anwendung. Stuttgart: Kohlhammer.

Stern, D. (2010). Die Lebenserfahrung des Säuglings (10. Aufl.). Stuttgart: Piper.

Valentien, S. (2022). Sozial-emotionale Kompetenzen von Kindern fördern (= Wissen kompakt. Sonderheft von Kindergarten Heute). Freiburg i.Br.: Herder.

Wertfein, M. (2011). Emotionale Entwicklung von Anfang an – wie lernen Kinder den kompetenten Umgang mit Gefühlen? (Teil 1). URL: https://www.familienhandbuch.de/kindheitsforschung/fruhe-kindheit/emotionale-entwicklung-von-anfang-an-%E2%80%93-wie-konnen-padagogische-fachkrafte-den-kompetenten-umgang-mit-gefuhlen-fordern-teil-3 [Zugriff 6.4.2022].

Helga Kohler-Spiegel, Mag. Dr., Hochschulprofessorin für Human- und Bildungswissenschaften, Pädagogische Hochschule Vorarlberg. Psychotherapeutin, Psychoanalytikerin, Lehrtherapeutin und (Lehr-)Supervisorin, Feldkirch/Österreich.