1 Einleitung

Welche Einstellungen und Haltungen haben Lehramtsstudierende mit den Unterrichtsfächern Evangelische, Katholische und Islamische Religionslehre zu interreligiösen Lehrveranstaltungen in ihrem Studium? Bislang gibt es in der Hochschuldidaktik nur wenige Forschungen über die Gestaltung und Wirkung von Hochschullehre zu anderen Religionen, die angehende Lehrkräfte der Unterrichtsfächer Religionslehre auf die Praxis vorbereitet (vgl. Kamcili-Yildiz & Dobras, 2022). Erste Befunde zu den Lehrenden zeigen, dass es durchaus einen Einfluss zwischen der individuellen Einstellung zur religiöse Pluralität und dazu gibt, wie Lehre zu anderen Religionen strukturell gedacht und interaktiv mit den Studierenden gestaltet wird (vgl. ebd.; Reis, Saß & Borchert, 2022). Eine entscheidende Rolle dabei spielt die Kopplung der Präkonzepte Fachverständnis zum Gegenstand (hier das Verhältnis zu den anderen Religionen) und Vorstellungen guter Lehre, worüber Dozierende ihre Rollen- und Zielauffassungen bilden (vgl. Reis & Potthast, 2017; Reis & Hasenberg, 2022).

In diesem Beitrag werden nun die Mindsettypen der Lehramtsstudierenden analog zum Vorgängerprojekt[1] rekonstruiert und untersucht, wie sie sich auf der der Handlung vorgelagerten Konstruktebene verhalten. Daran ist für das Gesamtprojekt relevant, mit welchen Präkonzepten von Studierenden in der Lehre zu rechnen ist und wie sich diese Präkonzepte dann in den realen Interaktionen mit denen der Lehrenden in den konkreten Praktiken zu gemeinsamen Handlungszielen ausformen. Die im bisherigen Projekt beobachtete dominierende neutrale Wissens- und Instruktionsorientierung in den Praktiken der Lehre braucht die Studierenden als aktive Interaktionspartner (vgl. Reis, Wittke, Mauritz, Hillebrand & Kamcili-Yildiz, 2020b; Reis, Saß & Borchert, 2022). Was bringen die Studierenden also in die Interaktion mit? Passt die reale Lehre zu ihren Erwartungen? Wie sehen sie diese Lehre mit Blick auf die eigenen Vorstellungen von Unterrichtseinheiten zu anderen Religionen als Religionslehrkraft? Hilft ihnen die universitäre Lehre bei der Professionalisierung für den Religionsunterricht? Dazu wurden gemäß des qualitativen Forschungsdesigns leitfadengestützte Interviews mit sechs christlichen und zwei muslimischen Studierenden während ihrer Religionslehrer*innenausbildung geführt und über einen im Gesamtprojekt etablierten Kodierleitfaden ausgewertet, um so Mindsets der religiösen Pluralität und der Lehrvorstellung zu rekonstruieren (vgl. Reis, Hillebrand, Mauritz, Wittke & Kamcili-Yildiz, 2020a; Reis et al., 2020b; Kamcili-Yildiz & Dobras, 2022; Reis & Hasenberg, 2022; Reis, Saß & Borchert, 2022).

Wir rekurrieren in der Untersuchung auf Mindsets, verstanden als eine bestimmte Form von Präkonzepten (vgl. Reis et al., 2020a; Kamcili-Yildiz & Dobras, 2022), die als „überindividuelle, in sozialen Diskursen gebildete, in sich konsistente Denkformen, die als Diskurspositionen im Plural auftreten“ (Reis & Hasenberg, 2022, S. 247 ). In den Mindsets sind sowohl bewusste als auch unbewusste Haltungen, Einstellungen und Vorannahmen eingebettet. Individuen gebrauchen diese Denkformen je nach Situations- und Fragekontext und nehmen sie in ihr persönliches Überzeugungssystem auf (vgl. Reis et al., 2020a). Das bedeutet für die Analyse, dass die in den Interviews formulierten Aussagen als hybride Daten immer daraufhin zu prüfen sind, welcher verschiedener Mindsettypen sich die Person bedient. Wie im Vorgängerprojekt empirisch nachgezeichnet, gehen wir auch in diesem Projekt davon aus, dass die vom Individuum genutzten Mindsets religiöser Pluralität und guter Lehre mit dem realen Lehrhandeln in einem Wirkungsgefüge stehen und Cluster ausbilden, die als begründete und routinisierte Handlungsprogramme als Potenzial zur Bearbeitung komplexer Lehrsituationen zur Verfügung stehen (vgl. Reis & Hasenberg, 2022).

Es konnte im Vorgängerprojekt gezeigt werden, dass Hochschullehre als Handlungskontext Lehre formt. Ergebnis in beiden Vorgängerprojekten war im Kern, dass ein emotional-involviertes Mindset religiöser Pluralität zu einer Vorstellung von Lehre führt, die Dialog und Begegnung präferiert. Weiterhin zeigte sich, dass ein emotional gedämpftes, pluralitätskonformes Mindset religiöser Pluralität Instruktion mit Dialog verschränkt. Diese beiden Cluster treffen in der Hochschule zugleich auf einen eigensinnigen Kontext, wonach Hochschullehre funktioniert. Dabei werden beide Cluster durch konkrete Herausforderungen in der Lehre in Praktiken umgelenkt, die zunächst die von den Lehrenden aus gedachte Wissensvermittlung und Aneignung betonen (vgl. Reis et al., 2020a; Reis & Hasenberg, 2022). Solche Cluster werden in diesem Beitrag im Folgenden nun auch für die Studierenden und deren Mindsets religiöser Pluralität (Kap. 2.2.1) und guter Lehre (Kap. 2.2.2) rekonstruiert, um nun für beide Interaktionsseiten mit ihren die Handlungsvorstellung strukturierenden Präkonzepten die Potenziale einschätzen zu können. Schon im Übergang von den islamischen Lehrenden zu den christlichen beobachten wir, dass die christlichen Lehrenden sehr viel geübter die eigene Lehre in den interreligiösen Diskursen darstellen konnten und dieser Anspruch der Professionalität die Interviews auf der Meta-Ebene strukturierte. Darauf ließ sich durch eine Anpassung der Kodierung reagieren. Eine ähnliche Metakategorie ließ sich in diesem Material nicht finden, aber es gibt auch hier Hinweise, dass die Studierenden mit einer bestimmten Programmatik im Interview auf die Frageimpulse reagiert haben. Nach der Rekonstruktion der Mindsets wollen wir uns thetisch dieser Programmatik nähern (Kap. 3). Die Annahme dieser Programmatik stellt schließlich so etwas wie ein Schlüsselelement dar, um die bisherige praxistheoretische Rekonstruktion der Lehre in den beiden Vorgängerprojekten zu verstehen (vgl. Reis et al., 2020a; Reis et al., 2020b; Reis, Saß & Borchert, 2022).

2 Die Rekonstruktion der Mindsets religiöser Pluralität und guter Lehre

2.1 Datenerhebung und Auswertung

Die interviewten Studierenden haben im Wintersemester 2020/21 und im Sommersemester 2021 im Rahmen ihres Lehramtsstudiums interreligiöse Lehrveranstaltungen an den Universitäten der interviewten Dozierenden besucht (vgl. Kamcili-Yildiz, Reis & Kubik, 2022). Die Stichprobe setzte sich zusammen aus zwei Studierenden der islamischen und weiteren sechs Studierenden der christlichen Religionslehre. Die Leitfadeninterviews wurden auditiv und medial aufgezeichnet. Um eine Vergleichbarkeit mit den Ergebnissen der Dozierenden zu gewährleisten, wurden die inhaltlichen Schwerpunkte analog zum Vorgängerprojekt identisch gesetzt und geringfügige Modifizierungen im Hinblick auf die Adressatengruppe vorgenommen. Der Leitfaden setzt sich aus sechs Themenkomplexen zusammen:

Curricularer Rahmen des Studiums in Bezug auf interreligiöse Lehrveranstaltungen

Persönliche Einstellung in Bezug auf den Kontakt zu Angehörigen anderer Religionen sowie dem interreligiösen Dialog

Einschätzung der Lernerfahrungen und des Lernertrags interreligiöser Lehrveranstaltungen an der Hochschule sowie ihrer Konzeptionierung und Gestaltung durch die Dozierenden

Einschätzung der Reaktionen, Motivationen und Interessen der Mitstudierenden in diesen Veranstaltungen

Einschätzung der Integration von Einheit und Vielfalt in den interreligiösen Lehrveranstaltungen

Beurteilung der Integration interreligiöser Veranstaltungen und Seminare in das Lehrplanangebot

Von Bedeutung war auch die Erhebung, inwiefern sich Studierende durch die Seminare auf ihre zukünftige Rolle als Lehrperson vorbereitet fühlen. Es wurden explizit und implizit Impulse zur reflexiven Beschreibung des (zukünftigen) Lehrhandelns, des eigenen Rollenverständnisses sowie der didaktischen und methodischen Zielstruktur des Religionsunterrichts gesetzt, was der Rekonstruktion des Mindsets guter Lehre dient (vgl. Kap. 2.2.2).

Die Interviews wurden gemäß den Standards von Kuckartz, Dresing, Rädiker und Stefer (2008) transkribiert und zur Weiterarbeit in das Programm MAXQDA 2020 eingespeist. Analog zu den vorherigen Projekten orientierte sich die Datenauswertung an der theoriegeleiteten Inhaltsanalyse nach Mayring (2015), die die Identifizierung der zugrunde liegenden Muster und die Erfassung tiefgreifender Einblicke in die Einstellungen der Studierenden zur religiösen Pluralität und guter Lehre ermöglichte.

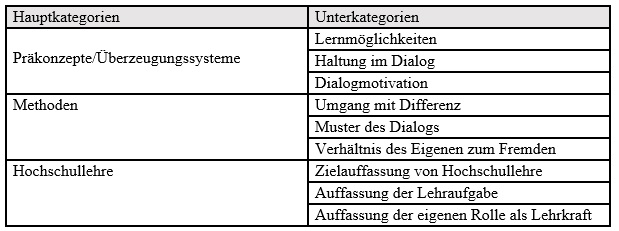

Für die Auswertung wurde das Kategoriensystem der vorherigen Studien (vgl. Kamcili-Yildiz & Dobras, 2022; Reis & Hasenberg, 2022) herangezogen, das eine Struktur aus Grundkategorien, Hauptkategorien und Subkategorien aufweist.[2]

Abb. 1: Kategoriensystem Mindsets religiöser Pluralität.

Das Datenmaterial wurde auf diese Weise systematisch verarbeitet und reduziert, indem die transkribierten Interviewausschnitte den jeweiligen Kategorien zunächst deduktiv zugeordnet wurden. Es folgten tabellarische Fallübersichten, die eine typenbildende qualitative Inhaltsanalyse nahelegten. Ziel war es, durch die systematische Analyse eine Vollständigkeit in der Beschreibung und Typisierung der subjektiven Sichtweisen der Studierenden zu erreichen, und wiederkehrende Muster, Unterschiede und Zusammenhänge in den Daten zu identifizieren (vgl. Kuckartz, 2018).

2.2 Bildung der Typen von Mindsets

2.2.1 Bildung des Mindsets religiöser Pluralität

Die Bildung der Mindsets religiöser Pluralität der Studierenden erfolgte analog zu der Vorgehensweise in der Untersuchung der Dozierenden des letzten Projekts (vgl. Kamcili-Yildiz & Dobras, 2022). Die entwickelte Typologie der drei Mindsettypen enthält drei Idealformen: Grün, Rot und Gelb, die für diese Untersuchung als generalisiert gelten. Diese Idealtypen sind dadurch hierarchisiert, dass sie unterschiedlich stark am Erfolg des interreligiösen Dialogs mitwirken. Im Folgenden wird exemplarisch veranschaulicht, wie sich die Studierenden der Aufnahme des grünen Typs des Mindsets bedienen:

„Dass mich vor allen Dingen auch das islamische Schriftverständnis interessiert, weil ich momentan viele Freunde habe, die muslimischen Glaubens sind und mich eigentlich im Leben sehr, sehr prägen, obwohl ich christlich bin […]. Das ist mir auf jeden Fall eine Motivation, aber auch dass ich eine sehr, sehr enge Beziehung mit einer Frau führe, die muslimischen Glaubens ist, und ich ihre Religion somit auch sag ich jetzt mal besser verstehen kann und da ein bisschen hineintauchen kann und ja“ (Transkript_S8, Pos. 14).

Die Person führt einen Dialog des Lebens in mehreren Bereichen, bei dem Lebensfäden verknüpft werden. Emotionale Involviertheit geht einher mit dem intrinsischen Interesse, die Sprache des Anderen verstehen zu lernen. Aufgrund der Beziehungen zu muslimischen Personen ist sie bereit, die eigenen Urteile zu überprüfen.

Der gelbe Mindsettyp ist in Bezug auf andere Religionen neutral und wertungsfrei orientiert. Er zeigt sich wertschätzend und hat ebenso Interesse am religiösen Austausch. Ein emotional begründetes Interesse, in andere religiöse Traditionen einzutauchen, besteht nicht. Vielmehr ist entweder der Verweis auf berufliche Anforderungen die Begründung für interreligiösen Dialog oder/und die Pluralitätskonformität:

„Wir sind nun mal eine Gesellschaft, die von vermehrtem Pluralismus geprägt ist und […] das fördert einfach die demokratische Haltung, die man überhaupt hat und an den Alltag legt“ (Transkript_S2, Pos. 45).

Die Wahrnehmung von Gemeinsamkeiten und Unterschieden, die auf einer Metaebene miteinander verglichen, hinterfragt und diskutiert werden, ist daher ein zentrales Merkmal des gelben Typs. Darin liegen die Lernmöglichkeiten für den gelben Typ begründet, sofern der Austausch dazu beiträgt, die eigene Religion oder Konfession verstärkt wahrzunehmen. Dabei ist die Haltung dieses Typs geprägt von Neugierde im Sinne von Wissbegierde. Wissenschaftlichen Inhalten wird dabei eine besondere Relevanz zugeschrieben:

„Also ich hätte mir im Studium mehr Dialog gewünscht, aber auch mehr von skeptischen Äußerungen, dass man sagen kann ‚Okay, wie ist es denn jetzt wirklich, dann lass uns mal gucken. […] Weil, ich denke, auch bei Unterschieden können Gemeinsamkeiten existieren und so ein bisschen mehr Wissenschaft hätte mich da begeistert“ (Transkript_S4, Pos. 49).

Lernmöglichkeiten werden im religionskundlichen Wissensaustausch gesehen, der in vorsichtiger und wertschätzender Art und Weise geführt werden soll:

„Jeder hat das Recht darauf, meiner Meinung nach, an das zu glauben, was er möchte, und dann ist die Wahrheitsfrage aber auch die Geltungsfrage, genau, halt individuell und ich bin da auf jeden Fall so ein bisschen auch vorsichtig“ (Transkript_S8, Pos. 20).

Der rote Mindsettyp religiöser Pluralität lehnt Lernmöglichkeiten im interreligiösen Austausch konsequent ab, da er darin keinen Erkenntnisgewinn und damit keine persönliche Relevanz sieht. Die negativ-emotionale und abweisende Haltung zeigt sich auch in einer exklusivistisch-orientierten Haltung gegenüber fremdreligiösen Konzepten:

„Ich interessiere mich nicht für den interreligiösen Dialog, muss zugeben, da bin ich zu sehr auf meine eigene Religion fixiert, weil ich den innerreligiösen Dialog viel interessanter finde. Dementsprechend habe ich außer dieser Freude, die ich habe, wenn ich religiöse Menschen überhaupt treffe, kein Interesse an weiteren Gesprächen“ (Transkript_S2, Pos. 41).

2.2.2 Bildung des Mindsets guter Lehre

Für die Bildung der Mindsets guter Lehre wurde analog zu der Untersuchung der Dozierenden auf die drei didaktischen Idealtypen zurückgegriffen, die jeweils kongruente Kategorien aus den Hauptkategorien Zielauffassung von Lehre, Auffassung der Lehraufgabe und Auffassung der Lehrendenrolle verdichten. Sie schließen jeweils auf ihre spezifische Weise Elemente aus der Ziel-, Prozess- und Rollenkategorie ein (vgl. Kamcili-Yildiz & Dobras, 2022; Reis & Hasenberg, 2022; Reis, Saß & Borchert, 2022).

Die Lehridee des Typs 1 ist vorrangig durch die Methode der Instruktion mit dem Ziel der theoretischen und theologischen Fachwissensvermittlung gefasst. Die Lehrenden nehmen die Rolle der Wissensvermittler*innen ein, die den Lehr- und Lernprozess stark selbst steuern.

„Die Schüler können sich damit ja auch gar nicht auseinandersetzen, wenn ich es nicht vernünftig einbringen kann. Und vor allem finde ich es ganz schlimm, weil man nicht über das Wissen verfügt, um nicht falsche Sachen weiterzugeben” (Transkript_S6, Pos. 92).

Durch die Bedeutung der richtigen Aufnahme des ausgewählten Wissens entsteht ein stark normativer Rahmen, der die Bedeutung des religionskundlichen Wissens der Lehrkraft unterstreicht.

Der dialogische Typ 2 ist von der Bedeutung des gemeinsamen Austausches von Lehrenden und Lernenden über interreligiöse Lerngegenstände überzeugt, wobei es vor allem darum geht, Lernräume so zu gestalten, dass eigene Überzeugungen in einer sicheren und entspannten Atmosphäre mitgeteilt werden können. Dabei nehmen die Lehrenden ihre Rolle als Lernbegleitung ernst und setzen damit die Lernenden und ihre Religiosität in den Vordergrund:

„Was mir im Studium so ein bisschen fehlt, […] ist diese persönliche Note, weil man […] eine Beziehung zu seinen Schülern aufbauen muss und die ist eigentlich immer individuell […]. Ich finde, im Religionsstudium könnte das auch schon eigentlich der Faktor sein, sodass man so ein bisschen auf diese Beziehung mit den Schülern schaut, um es dann einfacher zu machen dann […] über Religion sprechen zu können“ (Transkript_S8, Pos. 80).

Im Vergleich zu Typ 1 steht hier der kognitive Wissenserwerb weniger im Mittelpunkt. Ziel der Hochschullehre ist, Studierende in die Lage zu versetzen, sich aktiv an interreligiösen Dialogen zu beteiligen und sie durch praktische Dialoge auf ihre zukünftige Lehrtätigkeit vorzubereiten.

Typ 3 unterscheidet sich vom Dialog-Typ durch eine veränderte Lernortpräferenz. Während interreligiöser Dialog Typ 2 zufolge ebenfalls im schulischen Lernraum entstehen kann, betont Typ 3 die Bedeutung von Begegnungslernen an fremdreligiösen Orten:

„Und ich erhoffe mir, dass ich seitens der Schule Genehmigung bekommen werde, solche Dinge ins Lebens zu rufen, wie eben Ausflüge zu fremdreligiösen Orten“ (Transkript_S2, Pos. 118).

Miteinher geht auch die Erwartung, dass sie eine der jeweiligen religiösen Gemeinschaft zugewandte Position beziehen können. Als Brückenbauer will dieser Typ eine offene, wertschätzende Beziehung zwischen Angehörigen anderer Religionen schaffen, die am besten an deren religiösen Orten geschehen kann:

„Ja, ich habe ja gerade schon gesagt, dass ich das Begegnungslernen eigentlich als sehr wichtig erachte und dass es für mich auf jeden Fall eine gute Methode ist, um später auch in der Schule, ja, den Schülern zu vermitteln, wie andere Religionen zum Beispiel beten, wie deren Gotteshäuser aussehen, aber auch in den Dialog zu kommen, und ich glaube, dass das besonders hilft, um Toleranz und, ja, Offenheit gegenüber anderen Religionen zu fördern, indem man einfach auf andere Religionen zugeht“ (Transkript_S3, Pos. 101).

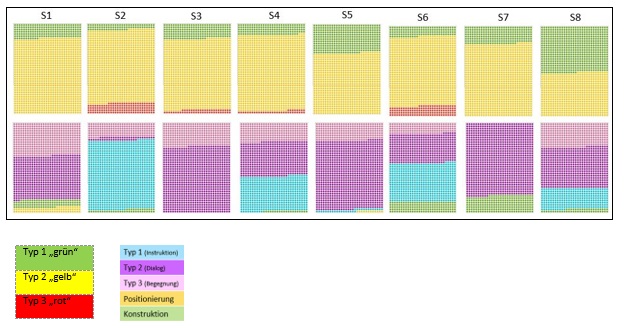

2.2.3 Visualisierung beider Mindsettypen

In Abbildung 1 sind die individuellen Profile zu den Mindsets der religiösen Pluralität sowie der guten Lehre der acht Studierenden analog zu den Vorgängerprojekten in Form eines Dokumentenportraits in einer Reihe dargestellt, wobei das Profil religiöser Pluralität oberhalb des Profils guter Lehre angeordnet ist (vgl. MAXQDA, 2020; Reis & Hasenberg, 2022). Mithilfe des MAXQDA-Programmwerkzeugs Dokumentenportrait wird ein Textdokument als Abbild seiner Codierungen erstellt, wobei die entsprechenden Codierungen in Form kleiner Quadrate angezeigt werden (vgl. MAXQDA, 2020). Die Codierungen eines Transkripts werden dabei auf eine standardisierte Anzahl an Bildpunkten projiziert. Dadurch ergeben sich die individuellen Lehrprofile, in denen die jeweiligen Einfärbungen der Kategorien übersichtlich erkennbar sind.

Für die Mindsettypen religiöse Pluralität und gute Lehre wurden im Codesystem jeweils bunte Einfärbungen vorgenommen, wobei jedem der Typen eine eigene Farbe zugewiesen wurde. Die Subkategorien Positionierung und Konstruktion werden nicht als eigenständige Mindsettypen, sondern als additive Lehraufgaben gefasst (vgl. Reis & Hasenberg, 2022). Sie sind dem Profil bei entsprechender Codierung beigefügt.

Abb. 2: Dokumentportraits der individuellen Lehrprofile der acht Studierenden und Legenden der Typen religiöser Pluralität (oben) und guter Lehre (unten).

Mithilfe der Dokumentportraits kann das Vorhandensein oder Nicht-Vorhandensein eines Typs innerhalb eines Profils empirisch validiert werden. Es geht darum, die individuellen Profile in ihrer Komplexität und Ausformung zu beschreiben und auf einer generalisierten Ebene miteinander in Beziehung zu setzen.

Im Vergleich der Profile religiöser Pluralität dieser Stichprobe ist auf den ersten Blick grundsätzlich wenig Heterogenität im Vorkommen der Idealtypen religiöser Pluralität feststellbar. In allen Profilen der oberen Reihe ist ein dominanter gelber Anteil zu erkennen. Das Mindset, welches dominant und von allen Studierenden regelmäßig aufgenommen wird, ist das gelbe, definiert als emotional neutral und gesellschaftlich konform (vgl. Kamcili-Yildiz & Dobras, 2022). Grüne Sequenzen treten nur sprenkelartig auf. Dennoch nutzen alle acht Studierenden das grüne, emotional involvierteMindset. Der grüne Anteil entspricht jedoch nur bei S8 verhältnismäßig dem des gelben, wonach sich erst behaupten lässt, dass dieser Mindsettyp eine ausgeprägte Bedeutung für die Person besitzt. In Spannung dazu lassen sich bei vier Studierenden rote Farbanteile erkennen, wenn auch in geringem Maße. Ihr Anteil entspricht insbesondere bei S2 und S6 dem des grünen.

Das Profil zur guten Lehre bestätigt ebenfalls, dass keine Reinformen der Typen bestehen. Auffällig sind größere lilafarbene und blaue Anteile, die dem dialogischen Typ 2 sowie dem instruktiven Lehrtyp 1 zuzuordnen sind. Typ 2 ist in allen Profilen erkennbar, wenn auch bei S2 mit sehr geringem Anteil. Wird sich des instruktiven Lehr-Mindsets bedient, dann scheint dieses eine besondere Schwerpunktsetzung bei den Studierenden zu sein. Auffällig intensiv werden in diesen Profilen instruktive Lehrvorstellungen und das dialogische Lernen verknüpft. Andere Lehrkonzepte, die sich an die zentralen Lehrtypen anlagern könnten, wie z.B. das konstruktive Lernen, scheinen von geringer Bedeutung zu sein. Besonders hervorzuheben ist, dass die Studierenden in ihrer Lehrvorstellung kaum bis gar nicht auf die Möglichkeit der Positionierung als Methode der Auseinandersetzung mit anderen Religionen verweisen. In dieser Hinsicht erscheinen die Profile von S3, S5 und S7 auffällig homogen.

3 Clusterbildung

3.1 Einteilung der Profile religiöser Pluralität

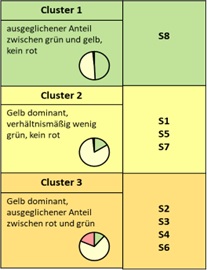

In einem nächsten Auswertungsschritt wurde im Anschluss an die qualitative Inhaltsanalyse und Typenbildung eine Clusteranalyse vorgenommen Die Bildung dieser korrelativen Cluster erfolgt in Anlehnung an die farbanteilige Darstellung der Profile der Studierenden, die mithilfe der Software MAXQDA generiert wurde.

Abb. 3: tabellarische Übersicht über die Clustereinteilung der Profile zur religiösen Pluralität.

Die Nutzung derselben Clustereinteilung wie die der Dozierenden erweist sich als passend. Die Profile der Studierenden können ohne Änderungen eingeordnet werden. Demnach wird S8 aufgrund der gleichen Größe grüner und gelber Anteile Cluster 1 zugewiesen, S1, S5 und S7 werden Cluster 2 zugeordnet und S2, S3, S4 und S6 sind aufgrund des Vorhandenseins roter Anteile Cluster 3 zuzuteilen (vgl. Abb. 3).

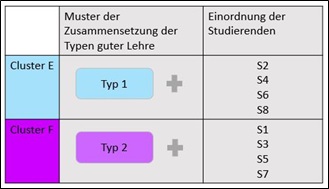

3.2 Einteilung der Profile guter Lehre

Die Clusterbildung für die Profile guter Lehre stellt aufgrund der großen intraindividuellen Heterogenität eine Herausforderung dar. Eine begründbare Clustereinteilung ergibt sich dann, wenn man von der Einstreuung durch die additiven Lernaufgaben der Konstruktion und Positionierung absieht und sich auf die drei Haupttypen konzentriert. Dann lassen sich, abgesehen von einzelnen Inkongruenzen, zwei Cluster bilden (vgl. Abb. 4).

Abb. 4: Tabellarische Übersicht über die Clustereinteilung der Profile zur guten Lehre.

Aufgrund der quantitativen Dominanz der blauen Segmente im Profil haben wir uns entschieden, in Fortführung der alten Zählweise ein neues Cluster E zu bilden, über das sich grundlegende Aussagen treffen lassen. Cluster E wurde als Typ 1 plus definiert und zeichnet sich dadurch aus, auf eine theoretische Wissensbasis und instruktive Lehrvorstellungen zu bauen, die das Standbein der Lehre bilden und um andere Lehrideen oder Konzeptionen ergänzt werden können. So bedienen sich die Studierenden zusätzlich z.B. des Begegnungs-Typs. Dies deutet darauf hin, dass Studierende Lehr-Lernformate bevorzugen, bei denen die theoretische Wissensvermittlung über andere Religionen eine zentrale Stellung einnimmt. Es ist also wichtig, sich in der universitären sowie schulischen Lehre zunächst eine grundlegende Wissensbasis angelegt zu haben, bevor sich dem Austausch zugewendet werden kann.

In Abgrenzung dazu wurde Cluster F, definiert als Typ 2 plus, gebildet, bei dem der interreligiöse Dialog das Leitprinzip der Lehre ist. Diese generelle Lehrvorstellung wird bei S1, S3 und S5 zusätzlich durch eine Lehrhaltung flankiert, die dem Begegnungslernen an fremdreligiösen Orten eine große Bedeutung einräumt. Dieses Cluster zeichnet sich insbesondere durch das Fehlen blauer Anteile, d.h. durch eine größere Distanz zu den instruktiven Lehrvorstellungen aus. Studierende dieses Clusters können im Gegensatz zu Cluster E vom kognitiven Wissenserwerb absehen und halten den Austausch zwischen Lehrenden und Lernenden über Inhalte und Gegenständen des Interreligiösen für zentraler, wofür es keine vorherige Instruktion braucht. Der Lehr- und Lernprozesse über andere Religionen zeichnet sich durch dialogische, offene Lernräume aus, bei dem das Individuum und seine Religiosität im Mittelpunkt stehen.

3.3 Empirische Validierung der Cluster zur guten Lehre

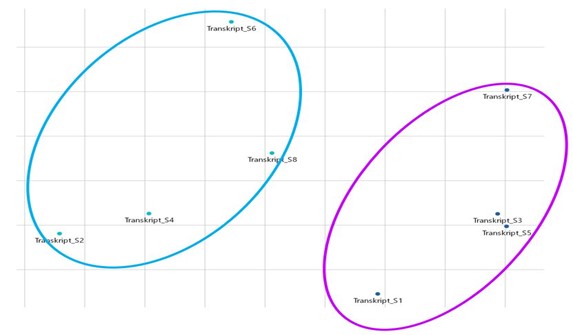

Mithilfe des Visual-Tools Dokumentlandkarte der Software MAXQDA (2020) lassen sich die Interviewtranskripte auf einer zweidimensionalen Fläche anordnen und so empirisch nachweisen. Das Programm bildet die Transkripte hinsichtlich der Ähnlichkeit der gewählten Codierungen im Mindset guter Lehre in Form eines Punktes ab und färbt die sich ähnelnden Transkripte gleichfarbig ein (vgl. Abb. 5).

Abb. 5: Dokumentlandkarte der acht Transkripte der Studierenden mit Clustereinteilung hinsichtlich des Mindsets guter Lehre.

In Abbildung 5 bilden die dunkelblauen Punkte auf der linken und die hellblauen Punkte auf der rechten Seite die zwei Cluster E und F.

Trotz der klaren Gruppenzuweisung sind einige Dokumente weit auseinander platziert. Die großen Abstände zwischen einigen Transkripten gleichen Clusters bestätigen empirisch die große Heterogenität der Profile guter Lehre untereinander. Die geringen Überschneidungen und Übereinstimmungen deuten darauf hin, dass die Studierenden ganz unterschiedliche Begründungsstrukturen für ihre individuellen Lehrvorstellungen zeigen. An dieser Stelle deutet sich an, dass der Modus, in dem die Studierenden ihre Äußerungen tätigen, deutlich anders ist als gedacht.

3.4 Auswertung der Clusteranalyse

Blickt man auf die Ergebnisse der Lehrendenbefragung und die bisherige Analyse der konkreten Lehrsituation, dann bilden sich bei den Studierenden ähnliche Cluster bei den Profilen zu den Mindsets religiöser Pluralität. Auffällig ist vielleicht, dass bei den Studierenden Sequenzen abwertender Aussagen noch weniger vorkommen als bei den Lehrenden (vgl. Kamcili-Yildiz & Dobras, 2022). Dieser Effekt erklärt sich, wenn man bedenkt, dass die jungen Erwachsenen in einer Kultur aufwachsen, die die Religion zur Privatsache macht und die versucht, interreligiöse Konflikte durch diese Privatisierung zu vermeiden (vgl. Gründer & Scherr, 2012; Schweitzer, Wissner, Bohner, Nowack, Gronover & Boschki, 2018). Dieser Trend lässt sich auch auf Studierendenebene durchaus nachzeichnen (Klutz, 2015; Mendl, 2017; Bloch 2018) und findet sich auch explizit in unserem Material (vgl. Zitat von S8 in Kap. 3.5). Die Studierenden agieren in den Interviews in der Regel emotional neutral und wenn sie sich emotionalisieren lassen, dann für möglichst wertschätzende Äußerungen zu den anderen Religionen. In den wenigen Stellen, die wir überhaupt als emotional-ablehnend oder abwertend kodieren konnten, bewegen sich die Studierenden sehr behutsam und immer noch mit viel Respekt für die andere Religion. Eine offene Auseinandersetzung mit anderen Religionen gehen die Studierenden nicht ein.

Die Ausprägung der beiden Lehrvorstellungen mit der Bevorzugung von Instruktion bzw. Dialog passt grundsätzlich zu den Vorstellungen der Lehrenden, auch wenn hier als besonderer Effekt die Reduktion der Vielfalt auffällt. Das Begegnungslernen spielt eine ebenso geringe Rolle wie die Positionierung und die Vorstellung der eigenen, selbstgesteuerten Wissenskonstruktion. Dominant sind die beiden Formen einer stark auf die Lehrenden ausgerichteten Wissensaneignung und ein eher offener und persönlicher Austausch. Diese Reduktion könnte damit zu tun haben, dass die Studierenden anders als die (christlichen) Lehrenden hier weniger von einer Basis an fachlichem und didaktischem Wissen her denken, sondern von den konkreten Erfahrungen (vgl. Kap. 3.5).

Wie verhalten sich nun die Cluster der beiden Mindsettypen zueinander? In den bisherigen Projektschritten wurde deutlich, dass die Lehrenden die beiden Mindsets miteinander verknüpfen, dabei aber jeweils noch eine vermittelnde Kategorie benutzen. Diese haben wir Professionalisierung im Verhältnis der Religionen zueinander im Kontext Hochschule genannt (vgl. Reis & Hasenberg, 2022; Reis, Saß & Borchert, 2022). Die Lehrenden sind informiert, dass erstens in der Hochschullehre bestimmte Formen des Verhältnisses präferiert werden (Wertschätzung, Toleranz, Anerkennung) und dass zweitens die Hochschule ein wissensbasierter Ort ist, der persönliche Vorstellungen nicht unterdrückt, aber für eine dem Lehrort angemessene Disziplinierung sowohl der positiven als auch negativen Sicht auf die anderen Religionen sorgt (vgl. ebd.; Reis et al., 2020a; Reis et al., 2020b). Bei den Studierenden fällt auf, dass eine direkte Korrelation unterbleibt. Aufgrund der bisherigen Befunde hätte es nahegelegen, dass Studierende mit Cluster 1 der religiösen Pluralität eher zu Cluster F neigen und die eigene offene Haltung anderen Religionen gegenüber zu dem Wunsch nach einem lernbereiten Dialog in der Lehre führt. In Cluster 2 zu den anderen Religionen wäre erwartbar gewesen, dass die emotional-distanzierte Perspektive auf die anderen Religionen mit großer Wahrscheinlichkeit zur Bevorzugung von Cluster E führen müsste, da die Instruktion die Gefahr abmindert, persönlich und emotional involviert zu werden. Dieser Zusammenhang lässt sich empirisch auf der Mindsetebene jedoch nicht finden. D.h., auch hier lässt sich vermuten, dass es eine Metakategorie gibt, die das Verhältnis steuert. Die These einer solchen Metakategorie legt sich auch durch die bisherige Analyse der Lehrsituationen nahe, die darauf hinweisen, dass die Studierenden sich entweder selbst nur wissensorientiert verhalten, selbst wenn Lehrende eine offene dialogische Situation anbieten. Kommt es durch Kommiliton*innen zu emotionalen herausfordernden Situationen, dann werden auch diese von den Studierenden selbst wissensorientiert umgearbeitet (Reis et al., 2020b; Reis, Saß & Borchert, 2022). Diese Metakategorie wird im Folgenden thetisch herausgearbeitet.

3.5 Die Metakategorie Professionalisierung aus studentischer Sicht

Um diese Metakategorie zu beschreiben, schauen wir zunächst auf die Erfahrungen der Studierenden mit Hochschullehre. Es geht im Folgenden nicht um die Vorstellung guter Lehre wie bei den Mindsets, sondern darum, was sie erlebt haben und wie sie damit zurechtgekommen sind. Das eröffnet den Blick auf die Orientierung hinter den Erfahrungen. Zunächst erzählen die Studierenden auffallend homogen positiv von den Lehrveranstaltungen und betonen den respektvollen, wertschätzenden Umgang. Sie verweisen insbesondere auf den Nutzen kooperativer und dialogischer Lehrformen, die konkret auf die berufliche Praxis vorbereiten können. Auch erlebte instruktive Anteile werden hochgeschätzt, es ist den Studierenden zentral, sich ein Grundwissen über andere Religionen anzueignen, um einerseits auskunftsfähig zu sein und um andererseits dieses später an die Schülerschaft weiterzugeben. Hier spiegeln sich die Mindsets zur religiösen Pluralität und zur guten Lehre spürbar wider. Sie sind der Hintergrund für die Erzählung. Wenn allerdings nach differenzstarken Erfahrungen in der Lehre gefragt wird, wird deutlich, dass dieser Erfahrungsbereich, wie z.B. eine Aufforderung zur Positionierung, fehlt:

„Es gab nie jetzt von [der Lehrperson, C.H.] beispielsweise die Aussage: ‚Ja, äußern sie sich jetzt so und so zu ihrer Religion oder zu was anderem.‘ Jedenfalls kann ich mich daran jetzt nicht bewusst erinnern. Das wurde eigentlich nie eingefordert“ (Transkript_S1, Pos. 44).

Studierende erinnern sich selten an Positionierungseinforderungen, Kontroversen oder Konfrontationen in Lehrsituationen. Werden konfliktreiche Lehrsituationen beschrieben, geschieht dies immer mit akribischer Zurückhaltung:

„Also die Vorurteile haben sich dadurch herauskristallisiert, […] ich weiß nicht, ob man das vielleicht Vorurteile nennen kann. Vielleicht war es auch eher Unwissenheit. Also richtig negative, polarisierende Positionierungen gab es nicht. Es gab eher interessierte Nachfragen, dass viele – und auch ich selber – bei vielen Themen, zum Beispiel ‚Homosexualität und Islam‘, einfach nicht genau wussten, wie das gehandhabt wird und der medialen Darstellung auch nicht immer so ganz vertraut haben und uns einfach unsicher waren, wie ist es denn nun wirklich? [...]Und das ist in dieser Veranstaltung sehr stark herausgekommen. Dass ganz viele interessierte Nachfragen kamen, einfach aus Unwissenheit heraus“ (Transkript_S5, Pos. 66).

Zunächst ist es nicht sehr verwunderlich, dass die Studierenden von möglichen konfliktreichen Situationen in der Lehre nur auf Nachfrage erzählen. An der Äußerung von S5 zeigt sich eine relevante Struktur, wenn sich die Studierenden aktiv an der Transformation eines sich anbahnenden positionalen Konflikts in ein Problem des fehlenden Wissens beteiligen, so dass die Konflikte durch Wissensaufbau bearbeitet werden können. Themen wie Mehrheiten- und Minderheitenverhältnisse oder die Wahrheitsfrage, die Konfliktpotenzial bereithalten, werden in der Lehre entsprechend umgearbeitet (vgl. Mendl, 2017; Bloch, 2018) und können dann als Wissensthema relativ emotionslos und mit Blick auf die Gemeinsamkeiten angegangen werden (vgl. Reis, Saß & Borchert, 2022). S3 resümiert ihre Lehrerfahrung folgendermaßen:

„Ein großer Schwerpunkt war das Auflösen von Vorurteilen und im Grunde zu vermitteln, was […] auch Zeichen der Offenheit sind, also ich habe das gemerkt, dass die Texte, die ausgewählt wurden, […] eher darauf ausgerichtet waren ‚wie gehen diese Religionen mit anderen Religionen um?‘. Ja, wie ist das generelle Verhältnis zu anderen Religionen? Und wo sind vielleicht auch Gemeinsamkeiten zum Christentum?“ (Transkript_S3, Pos. 47)

Gerade das Umarbeiten von Konflikten – von Emotionalität hin zu Gemeinsamkeiten auf der Ebene des Wissens – scheint so etwas wie das ‚geheime Lehrziel‘ interreligiöser Lehre zu sein, das nur an wenigen Stellen unverborgen bleibt, wie an der Aussage von S4 deutlich wird:

„Also bei uns war es so, dass alles mit sehr viel Offenheit angenommen wurde, dass man gern darüber geredet hat, aber erst im Laufe der Zeit ein wenig eingebettet war in diese verschiedenen Religionen [...] oder sich zugehörig gefühlt hat auch teilweise. […] Die Diskussionen [waren, C.H.] schon auf Gerechtigkeit ausgerichtet, also nicht auf eine Diskussion, sondern mit dem Hintergrund ‚ok, das ist ein Dialog, da gibt es Gemeinsamkeiten‘. Und diese Gemeinsamkeiten wurden dann diskutiert und nicht im Hinblick auf skeptische Auseinandersetzungen“ (Transkript_S4, Pos. 27).

Die Beschreibung der Lehrerfahrung wird hier durch die Mindsets guter Lehre strukturiert. Die Aufnahme der Mindsets folgt der wissensorientierten, neutralen wie differenzschwachen Orientierung der Lehrenden. Aus studentischer Sicht folgt sie noch einer anderen Logik. Anders als bei den Lehrenden folgt sie nicht den Vorstellungen, wie sich ein professioneller Umgang mit anderen Religionen vollzieht, sondern der Vorstellung eines guten Religionsunterrichts. Die Hochschullehre zu den anderen Religionen legitimiert sich aus studentischer Sicht über den Berufsalltag mit den anderen Religionen in der Lebenswelt der Schüler*innen:

„Aber als Religionslehrerin ist man mit dem Alltag konfrontiert und deswegen fehlt mir, genau, diese Verknüpfung zur Lebenswelt, diesen interreligiösen Dialog einfach mal auszuprobieren, einfach mal zu machen, mit Menschen, wo man weiß, die wollen mir nichts Böses, das ist ein geschützter Rahmen, wir können uns alle ausprobieren, wir können uns annähern“ (Transkript_S5, Pos. 84).

Die Studierenden sehen ihre spätere Lehraufgabe im Religionsunterricht eben nicht darin, zu einer differenzstarken Positionierung im öffentlichen Raum zu befähigen, sondern es geht um einen ‚safe space‘, in dem die Gemeinschaft positiv erlebt und wissensbasiert kommuniziert wird (vgl. Schweitzer et al., 2018). Die befragten Studierenden fügen sich hier nahtlos in andere Beobachtungen zum Religionsunterricht ein (vgl. Pohl-Patalong, Woyke, Boll, Dittrich & Lüdtke, 2016; Juen & Cavis, 2018; Reis, Saß & Borchert, 2022). Als dringliche Aufgabe der Berufspraxis wird gesehen, ein friedliches Zusammenlernen und -leben in der pluralen Gesellschaft möglich zu machen (vgl. Klutz, 2015; Bloch, 2018; Beilschmidt, 2021). Die Ernsthaftigkeit dieses Anliegens wird empirisch auch in der hohen Anzahl der Kategorien berufliche sowie gesellschaftlich verantwortete Dialogmotivation unterstrichen, die dem gelben Mindsettyp zugeordnet sind.

„Ich finde, dass noch gar nicht absehbar ist, was in zehn Jahren einmal wirklich passieren wird. Und deshalb finde ich es total wichtig, dass wir angehende Religionslehrkräfte uns auch interreligiös ein bisschen auskennen und nicht nur evangelischen Religionsunterricht anbieten können. Die Gesellschaft wird immer pluraler, das ist klar. Und deshalb sehe ich mich auch selber in der Pflicht, für alle ein Angebot schaffen zu können“ (Transkript_S6, Pos. 30).

Die Studierenden denken die Hochschullehre aus der Perspektive der späteren Praxis. Die Professionalisierung für die Schule strukturiert die Erwartung an die Hochschule. Wenn also Studierende vermeiden – in Analogie zu den Lehrenden (vgl. Mauritz, Hillebrand, Reis & Kamcili-Yildiz, 2020; Kamcili-Yildiz & Dobras, 2022) – religiöse Konflikte in der Lehre explizit zu machen, dann wollen sie für die spätere Praxis lernen, mit diesen Konflikten im Sinne eines Aushaltens oder Aushandelns konstruktiv umzugehen. Dafür ist es nötig, die Wahrheitsfrage dort zu dispensieren, und deswegen wird auch vermieden, sie in die Lehre einzubringen:

„Wenn ich jetzt mit einer Wahrheitsansicht sage ‚das ist wahr, das stimmt und so musst du das betrachten‘, […] herrschen sehr, sehr schnell Konflikte […]. Und ich finde, dass man diese auf jeden Fall umgehen sollte, denn wie gesagt, ich finde so eine Wahrheitsfrage ist für jeden individuell. Jeder soll an das glauben, was er möchte […] und man sich nicht vor anderen Menschen irgendwie dazu rechtfertigen muss“ (Transkript_S8, Pos. 22).

Da es in der Lehre und im Religionsunterricht immer um die Systeme der Religionen in der jeweiligen Gesellschaft geht (vgl. Tuna, 2018; Pollack & Rosta, 2022), müssen sich die Studierenden zwangsläufig mit anderen Religionen, ihren Praktiken, Glaubensvorstellungen beschäftigen. Im gelben Mindset und mit Instruktion und Dialog können sie das tun, wenn die Wissensstruktur ohne Positionierung und Thematisierung der Wahrheitsfrage mit dem Fokus auf Gemeinsamkeiten bearbeitet wird. So können die Konflikte zwischen den Religionen abgedämpft werden und werden emotional nicht als Belastung wahrgenommen (vgl. Klutz, 2015; Bloch, 2018; Scharer, 2018). Wenn es zu Situationen kommt, in denen Konflikte auftreten können, dann ist die Strategie klar: Der Konflikt wird auf der Systemebene zu einem Wissensproblem durchgearbeitet (vgl. auch Zitat von S7, unten; Brandstetter, Reis, Senol & Wenig, 2021).

„Ich glaube, das könnte auch so allgemein betrachtet viele Konflikte vielleicht auch lösen. Also dass man wirklich mal hinter die Kulisse einer anderen Religion guckt und sieht, ‚ach das ist gar nicht alles so dramatisch oder so böse wie es immer in den Medien oder woanders auch dargestellt wird.‘ Ich glaube, da könnte auch schon viel in den Köpfen der jungen Menschen passieren“ (Transkript_S1, Pos. 24).

Um sich also für die Schule zu professionalisieren, ist es in den interreligiösen Lehrveranstaltungen entscheidend, sich Grundwissen anzueignen, um dadurch das Verbindende zwischen den Religionen wertschätzend zu erkennen (vgl. Abuzahra & Sobreira-Majer, 2014; Klutz, 2015; Kürzinger, 2017; Bloch, 2018; Beilschmidt, 2021). Sind das Grundwissen und die wertschätzende Haltung vorhanden, ist es möglich, den Kompetenzerwerb der Schüler*innen zu unterstützen. Dieses Konstrukt zeigen auch die befragten Studierenden:

„Und deswegen finde ich, ist es halt auch einfach so wichtig, dass man sein Wissen, seine Perspektive einfach erweitert, damit sich keine Fronten auch im Unterricht bilden können, weil am Ende, was ist das Relevante für die Lehrkraft? Zum einen, dass sich die Schüler und Schülerinnen im Unterricht wohlfühlen und zum anderen natürlich auch der Kompetenzerwerb. […] [A]lso falls die Lehrkraft die anderen Schülerinnen und Schüler nicht wertschätzen kann, da werden die Schülerinnen und Schüler ja auch in ihrem Kompetenzerwerb gestört, und das muss ja unbedingt vermieden werden“ (Transkript_S7, Pos. 42).

Die Studierenden denken also für ihre Professionalisierung für die Berufspraxis im Religionsunterricht Hochschullehre von der Wohlfühlgesprächsatmosphäre und der Vermittlung des Grundwissens her. Diese Metakategorie erklärt so die Ausformung der Cluster und sorgt so für eine spezifische Selbstdisziplinierung der Studierenden, die sich in der Clusteranalyse der Mindsets zeigt. Die Professionalisierungskategorien der Lehrenden und der Studierenden sind nicht identisch, aber sie sorgen auf ihre Weise dafür, die konkrete Lehrsituation nicht differenzstark anzugehen (vgl. Kraml & Sejdini, 2018; Reis et al., 2020b; Reis, Saß & Borchert, 2022; Kamcili-Yildiz & Dobras, 2022; Reis & Hasenberg, 2022).

4 Erzieht die Hochschule zur Systemkonformität?

Wenn man die zuvor genannten Ergebnisse zusammenführt, werden zwei Mechanismen deutlich, die erklären, warum die Wissensproduktion als ein Grundthema für Studierende zentral ist und warum und wie diese Transformation stattfindet, wenn es zu Konflikten in der Lehre kommt.

Religionsunterricht und Studium sind im Hinblick auf die studentischen Erwartungen an beide Lernorte kongruent zueinander. Studierende bringen in die Lehre mit, was sie im eigenen Religionsunterricht gelernt haben, und führen die erlernten Muster dort fort (vgl. Ta Van, 2022).

Studierende weichen demnach Konflikten im Hinblick auf die Wahrheitsfrage zwischen den Religionen aufgrund ihres liberalen, individualisierten Verständnisses von Religion diszipliniert aus (vgl. Bloch, 2018; Schweitzer et al., 2018). Nur in ganz wenigen Momenten scheint die Person mit besonderer Neugier oder Abwertung durch (vgl. Kraml, Sejdini, Bauer & Kolb, 2020).

Lehrende und Studierende nutzen beide die typischen Praktiken der Hochschullehre für ihr Professionalisierungsanliegen (vgl. Portele & Huber, 1983; Reis et al., 2020b; Reis, Saß & Borchert, 2022).

Die Lehrformen Dialog und Instruktion sind zwar verschieden, aber aus Sicht der Studierenden in diese Professionalisierung eingebaut. Das heißt, der Dialog ist nicht automatisch ein konfliktstarker Austausch zwischen Personen, sondern meint auch hier den unpersönlichen Austausch über religionsbezogenes Wissen, sodass in beiden didaktischen Formen letztlich das gleiche Anliegen transportiert wird, auch wenn beide Formen didaktisch andere Intentionen besitzen. Beide bleiben zuletzt konforme Angebote des gelben Mindsets.

Damit wird die eigentliche Lehraufgabe nicht bearbeitet, die aus Sicht der Empirie darin besteht, auf Konflikte und Widersprüche im schulischen Kontext vorzubereiten (vgl. ebd.; Meyer, 2019; Brandstetter et al., 2021). Diese Mindsetstrukturen und die Professionalisierungsstrategie machen Studierende im Hochschulkontext zu Partnern für die Lehrenden in dem Unternehmen, Konflikte zu Wissensproblemen umzuarbeiten (vgl. Reis et al., 2020b; Reis, Saß & Borchert, 2022). Die Lehrenden wären aber eigentlich darauf angewiesen, dass sich die Studierenden als eigensinnige Gesprächspartner zeigen, die die Instruktions- und Wissensaktivierung unterlaufen. In der Analyse zu den Projekten zeigte sich hier das Problem, dass die Studierenden in den Interaktionsgefügen selbst aktiv an der Transformation mitarbeiten. Andererseits zeigen Reis, Saß und Borchert (2022), dass selbst dann, wenn einzelne Studierende dieses Schema verlassen und Lehrende andere didaktische Wege anbieten, die anderen Studierenden auf diese Strategie hinarbeiten. Hochschuldidaktisch gesehen reicht der studentische Impuls von Einzelnen nicht (vgl. Brieden, 2022). Es bräuchte insgesamt eine Lehr- und Lernkultur, die das Verhältnis von Wissen, Dialog und Begegnung unter differenzstarken Vorgaben überdenkt.

Literaturverzeichnis

Abuzahra, A. & Sobreira-Majer, A. G. (2014). „Man kommt seiner eigenen Religion näher, man lernt die anderen zu verstehen und zu tolerieren.“ Interreligiöses Begegnungslernen in der ReligionslehrerInnen-Ausbildung. Konzept und Evaluation eines Projekts der KPH Wien/Krems und der IRPA. ÖRF, 22, S. 55–64.

Beilschmidt, T. (2021). Begegnungen schaffen in einer Gesellschaft der Vielfalt. In C. Espelage, H. Mohagheghi & M. Schober (Hrsg.), Interreligiöse Öffnung durch Begegnung. Grundlagen – Erfahrungen – Perspektiven im Kontext des christlich-islamischen Dialog (S. 187–198). Hildesheim: Georg Olms.

Bloch, A. (2018). Interreligiöses Lernen in der universitären Religionslehrerausbildung. Eine qualitative Studie zum studentischen Umgang mit der Wahrheitsfrage der Religionen. Berlin: Lit-Verlag.

Brandstetter, B., Reis, O., Wenig, E. & Senol, Y. (2021). Nebeneinander ohne Konflikte. Die multiprofessionelle Struktur interreligiöser Lehrgemeinschaften. Pädagogische Horizonte, 4(1), S. 23–38.

Brieden, N. (2022). Es gibt kein richtig und falsch in Glaubensdingen. Zum Umgang mit religiösen Wahrheitsansprüchen aus hochschuldidaktischer Perspektive. Theo-Web, 22(2), S. 128–163.

Gründer, R. & Scherr, A. (2012). Jugend und Religion. Soziologische Zugänge und Forschungsergebnisse. Theo-Web, 11(1), S. 64–79.

Juen, M. & Cavis, F. (2018). „Zum Glück hatten wir ein säkulares Thema”. In M. Kraml & Z. Sejdini (Hrsg.), Interreligiöse Bildungsprozesse. Empirische Einblicke in Schul- und Hochschulkontexte (S. 85–113). Stuttgart: Kohlhammer.

Kamcili-Yildiz, N. (2020). „Andere Religionen“ in den Curricula der islamischen Religionslehrerausbildung. Theo-Web, 19(1), S. 215–229.

Kamcili-Yildiz, N. & Dobras, M. (2022). Über die anderen unterrichten: Mindsets religiöser Pluralität als Faktor in der christlichen Religionslehrer*innenbildung. Theo-Web, 21(2), S. 224–247.

Kamcili-Yildiz, N., Reis, O. & Kubik, A. (2022). Projektvorstellung. Theo-Web, 21(2), S. 218–221.

Klutz, P. (2015). Religionsunterricht vor den Herausforderungen religiöser Pluralität. Münster: Waxmann.

Kraml, M. & Sejdini, Z. (2018). Gemeinsames als theologische und didaktische Herausforderung. In M. Kraml & Z. Sejdini (Hrsg.), Interreligiöse Bildungsprozesse. Empirische Einblicke in Schul- und Hochschulkontexte (S. 201–213). Stuttgart: Kohlhammer.

Kraml, M., Sejdini, Z., Bauer, N. & Kolb, J. (2020). Konflikte und Konfliktpotenziale in interreligiösen Bildungsprozessen. Empirisch begleitete Grenzgänge zwischen Schule und Universität. Stuttgart: Kohlhammer.

Kuckartz, U., Dresing, T., Rädiker, S. & Stefer, C. (2008). Qualitative Evaluation. Der Einstieg in die Praxis. Wiesbaden: VS-Verlag.

Kuckartz, U. (2018). Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützungen werden kann. Weinheim: Beltz.

Kürzinger, K. (2017). Religionssensible Dialog- und Kooperationskompetenz. Ein hochschuldidaktisches Seminarkonzept. In G. Büttner, H. Mendl, O. Reis & H. Roose (Hrsg.), Religiöse Pluralität. Religion lernen. Jahrbuch für konstruktivistische Religionsdidaktik 8 (S. 174–186). Babenhausen: LUSA.

Mayring, P. (2015). Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken. Weinheim: Beltz.

Mauritz, G., Hillebrand, M., Reis, O. & Kamcili-Yildiz, N. (2020). Mindsets religiöser Pluralität als Faktor in der (islamischen) Religionslehrer*innenbildung. Theo-Web, 19(1), S. 230–248.

Mendl, H. (2017). Der fremde andere. Praktische Konturen einer Differenzhermeneutik. In G. Büttner, H. Mendl, O. Reis & H. Roose (Hrsg.), Religiöse Pluralität.Religion lernen. Jahrbuch für konstruktivistische Religionsdidaktik 8 (S. 106–118). Babenhausen: LUSA.

Meyer, K. (2019). Grundlagen Interreligiösen Lernens. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

Pohl-Patalong, U., Woyke, J., Boll, S. N., Dittrich, T. & Lüdtke, A. (2016). Konfessioneller Religionsunterricht in religiöser Vielfalt: Eine empirische Studie zum evangelischen Religionsunterricht in Schleswig-Holstein. Stuttgart: Kohlhammer.

Pollack, D. & Rosta, G. (2022). Religion in der Moderne: Ein internationaler Vergleich. Frankfurt am Main: Campus.

Portele G. & Huber, L. (1983). Hochschule und Persönlichkeitsentwicklung. In L. Huber (Hrsg.), Ausbildung und Sozialisation in der Hochschule. Enzyklopädie Erziehungswissenschaft, Bd. 10 (S. 92–113). Stuttgart: Klett-Cotta.

Reis, O. & Hasenberg, C. (2022). Mindsets guter Lehre und ihre Verknüpfung mit Mindsets religiöser Pluralität. Theo-Web, 21(2), S. 246–270.

Reis, O., Hillebrand, M., Mauritz, G., Wittke, A. & Kamcili-Yildiz, N. (2020a). Mindsets guter Lehre in Beziehung zu den Mindsets religiöser Pluralität. Theo-Web, 19(1), S. 249–266.

Reis, O. (2022). Weltanschauliche, religiöse oder theologische Positionalität – Positionalität als Lösung und Problem der KJT im Zueinander von Tradition und subjektiven Überzeugungen. In M. Zimmermann, F. Kraft, O. Reis, H. Roose & S. Schroeder (Hrsg.), „Hauptsache, du hast eine Meinung und einen eigenen Glauben“. Positionalität (nicht nur) in der Kinder- und Jugendtheologie. Jahrbuch für Kinder- und Jugendtheologie5 (S. 48–59). Stuttgart: Calwer.

Reis, O., Saß, K. & Borchert, M. (2022). „Hmh, sehr sehr spannend.“ – Zum Umgang mit differenzstarken Positionierungen in der Hochschullehre. Theo-Web, 21(2), S. 271–293.

Reis, O. & Potthast, F. (2017). Wie gehen Schulbücher mit der Wahrheitsfrage im interreligiösen Lernen um? In G. Büttner, H. Mendl, O. Reis & H. Roose (Hrsg.), Religiöse Pluralität. Religion lernen. Jahrbuch für konstruktivistische Religionsdidaktik 8 (S. 89–105). Babenhausen: LUSA.

Reis, O., Wittke, A., Mauritz, G., Hillebrand, M., & Kamcili-Yildiz, N. (2020b). „Dann mache ich einfach mal weiter“ – Zur Lehrsteuerung der Studierenden in die Indifferenz. Theo-Web, 19(1), S. 267–282.

Scharer, M. (2018). Die Einführungsvorlesung in die Religionsdidaktik wandelt sich. In M. Kraml & Z. Sejdini (Hrsg.), Interreligiöse Bildungsprozesse. Empirische Einblicke in Schul- und Hochschulkontexte (S. 49–62). Stuttgart: Kohlhammer.

Schweitzer F., Wissner, G., Bohner, A., Nowack, R., Gronover, M. & Boschki, R. (2018). Jugend – Glaube – Religion. Repräsentativstudie zu Jugendlichen im Religions- und Ethikunterricht. Münster: Waxmann.

Ta Van, J. (2022). „Was heißt hier Neutralität?“ – Lehrpersonen und ihre Positionierungen im Religionsunterricht. Theo-Web, 21(2), S. 83–89.

Trautwein, C. (2013). Lehrbezogene Überzeugungen und Konzeptionen – eine konzeptionelle Landkarte. ZFHE, 8(3), S. 1–14.

Tuna, M. H. (2018). Studierende der Islamischen Religionspädagogik im Spannungsfeld Interreligiöser Ausbildung. In M. Kraml & Z. Sejdini (Hrsg.), Interreligiöse Bildungsprozesse. Empirische Einblicke in Schul- und Hochschulkontexte (S. 113–124). Stuttgart: Kohlhammer.

VERBI (2020). MAXQDA 2020 Manual – Visualisieren (Visual Tools). URL: https://www.maxqda.de/download/manuals/MAX2020-Online-Manual-Complete-DE.pdf [Zugriff 30.11.2021].

Dr. Dr. Oliver Reis, Professor für Religionspädagogik unter besonderer Berücksichtigung von Inklusion am Institut für Katholische Theologie an der Universität Paderborn.

Dr. Naciye Kamcili-Yildiz, Juniorprofessorin für Islamische Religionspädagogik am Paderborner Institut für Islamische Theologie (PIIT) an der Universität Paderborn.

Caroline S. Hasenberg, Wissenschaftliche Hilfskraft am Institut für Islamische Theologie an der Universität Paderborn.

Im Zuge des Forschungsprojekts „Über die anderen unterrichten: Mindsets und Praktiken im fremdreligiösen Unterricht an der Hochschule“ der Universitäten Paderborn und Osnabrück sind mehrere Beiträge in der Zeitschrift Theo-Web veröffentlicht, vgl. Theo-Web, 21(2), S. 220–328.

Da eine ausführliche Erläuterung des Kategoriensystems bereits vorliegt, verweisen wir hier auf die vorangegangenen Theo-Web-Artikel, vgl. Kamcili-Yildiz und Dobras (2022) und Reis und Hasenberg (2022).