René Torkler (Text: Standard) & Uta Pohl-Patalong (Text: Kursiv)

1 Klischeebilder von Lehrkräften über den Unterricht des jeweils anderen Faches

In diesem Beitrag möchten wir den Versuch unternehmen, die unterschiedlichen Vorstellungen und Perspektiven, die gerade Religions- und Philosophielehrkräfte mit dem jeweils anderen Fach verbinden, miteinander ins Gespräch zu bringen. Für das Gelingen eines solchen Gesprächs ist es aller Erfahrung nach nicht ganz unerheblich, was die Gesprächspartner gegenseitig voneinander denken.

Beginnen möchten wir daher mit einigen klischeehaften Bildern der Fächer seitens der Lehrkräfte des jeweiligen anderen Faches, weil diese fast durchgehend mit dem Topos der Positionalität in Beziehung stehen – bzw. eben mit den Vorstellungen davon, wie das andere Fach mit der Frage der Positionalität umgeht.

Solche Stereotypen können ein gegenseitiges Verhältnis stark prägen und sich dabei auf einen Dialog förderlich oder hinderlich auswirken. Daher schien es uns für einen gemeinsamen Dialog wichtig, mit solchen Klischees aufzuräumen oder mindestens einige von ihnen transparent zu machen. Dabei werden wir sicher an der einen oder anderen Stelle auch etwas überzeichnen.

Eine nicht wenig verbreitete Wahrnehmung von Philosophielehrkräften mit Blick auf den Religionsunterricht besagt, dass das Kerngeschäft des Religionsunterrichts darin besteht, in nicht mehr zeitgemäße Traditionen einzuführen, die die Philosophielehrkraft selbst glücklicherweise schon überwunden hat. Ein Dresdner Kollege hat in der Frankfurter Rundschau einmal einen Artikel veröffentlicht, der mit „Ethik ist wichtiger als Religion“ überschrieben war. Und er hat darin festgestellt, dass „traditionelle Orientierungsangebote“ für die „interkulturellen Verständigungsprozesse“ moderner Gesellschaften „zunehmend ungeeignet“ sind und dass stattdessen eine „Schulung von autonomer Urteilskraft und intersubjektiver Argumentation […] das Gebot der Stunde [sind]“ (Tiedemann, 2016). Dabei ist klar, dass „traditionelle Orientierungsangebote“ die Angelegenheit des Religionsunterrichts und die Schulung der Urteilskraft die Sache des Philosophieunterrichts sind.

Auch auf Seiten der Religionslehrkräfte gehört die Rückwärtsgewandtheit zu den Vorurteilen gegenüber dem Philosophieunterricht: Man unterstellt ihm eine völlig fehlende Positionierung in der komplexen Geistesgeschichte. Das Fach sei langweilig und eigentlich auch belanglos, denn es würden ja ausschließlich historische Positionen rezipiert – von Sokrates bis Kant – und es bliebe bei der Vermittlung des trockenen Wissens.

Demgegenüber würden Philosophielehrkräfte geltend machen, dass es dem Philosophieunterricht nicht darum geht, Antworten zu geben, sondern wesentlich darum, Fragen zu stellen und sich an diesen Fragen argumentativ abzuarbeiten. Das versteht die Philosophiedidaktik gerade unter problemorientiertem Philosophieunterricht. Demgegenüber scheint das weltanschaulich wenig neutrale Interesse des Religionsunterrichts darin zu bestehen, Antworten aus der Perspektive einer Religion zu geben – unabhängig davon, ob jemand überhaupt jemals die entsprechende Frage gestellt hat.

Komplementär dazu lautet das Klischee: Der Philosophieunterricht stellt zwar Fragen, die anthropologisch relevant sind, aber er vermittelt wahlweise gar keine wirklichen Antworten oder aber abstrakte ohne wirklichen Bezug zum Leben der Schüler:innen. Er hat keine Lebensrelevanz und keinen existenziellen Bezug – denn dazu fehlt ihm ja das Einnehmen einer bestimmten Perspektive und Position, was nur der Religionsunterricht erfüllt.

Schüler:innen eine bestimmte Position und das Einnehmen einer bestimmten, sprich: religiösen Perspektive aufzunötigen, hält die Philosophielehrkraft tendenziell für übergriffig – wenn nicht gar für eine Form der Indoktrination: Es kann ja in der Schule gerade nicht darum gehen, aus einer vorgegebenen Perspektive auf die Persönlichkeit von Schüler:innen einzuwirken. Der Philosophieunterricht will vor allem die Fähigkeit zur argumentativen Auseinandersetzung fördern (– auch wenn der Lehrkraft das Ergebnis nicht gefallen und sie versucht sein mag, eine Klausur mit „15 Punkte, Sie Scheusal!“ (Tiedemann, 2017, S. 27) zu kommentieren). Hier ist der Philosophieunterricht also zurückhaltender als der Religionsunterricht, der den Versuch unternimmt, die Schüler:innen „nach seinem Bilde“ zu formen.

Seitens der Religionsdidaktik wird hingegen vermutet, dass der Philosophieunterricht vorsichtshalber jeden persönlichen Bezug der Themen zu den Schüler:innen vermeide und damit gar nicht an den wirklichen Fragen des Lebens arbeite, die Kinder und Jugendliche beschäftigen. Und um die üblichen Vergleiche zu bemühen: Er ist wie ein Musikunterricht, der sich in Notenkunde und Musikstilen ergeht oder wie ein Sporttheorieunterricht, in dem sich niemand bewegen darf – auf keinen Fall dürften einen die Inhalte des Faches persönlich betreffen und bewegen.

2 Die Bedeutung der historischen Entwicklung für das Verhältnis beider Fächer für das Verständnis von Positionalität

Wenn die gegenseitigen Klischees mit dem Topos ‚Positionalität‘ in enger Beziehung stehen, dann liegt es in der Tat nahe, das Verhältnis der beiden Fächer unter diesem Fokus zu betrachten – offensichtlich ist damit ein neuralgischer Punkt getroffen. Und gerade weil dieser zur Klischeebildung und auch Verzerrung der gegenseitigen Wahrnehmung beiträgt, erscheint es umso wichtiger, differenziert in den Blick zu nehmen, wie die Philosophie und Religion mit der Frage nach „Positionalität“ umgehen – und was dies jeweils genau meint.

In der Philosophiedidaktik ist Positionalität kein Begriff, der in der gleichen Intensität diskutiert würde wie in der Religionsdidaktik. Dennoch spielt die Frage, welche Position die Lehrkraft zum jeweils verhandelten Problem einnimmt, in beiden Fächern eine wichtige Rolle. Die Lehrkräfte beider Fächer interpretieren sich gerade in diesem Punkt möglicherweise unterschiedlich – und grenzen sich nicht zuletzt darüber vom jeweils anderen Fach ab.

Eine wichtige Rolle spielt aber auch die spezifische Konstruktion im deutschen Schulsystem, die das Verhältnis der beiden Fächer erschwert.

Das Fach Philosophie und mehr noch das Fach Ethik sieht sich hier mit einem Status als Ersatzfach für den Religionsunterricht konfrontiert, der sich bei Lehrkräften nicht selten in einem problematischen Selbstverständnis niederschlägt: Wo das Fach Philosophie/Ethik ursprünglich nur schulorganisatorisch und stundenplantechnisch eine „Alternative“ zu Religionsunterricht gewesen war, versteht mancher das eigene Fach als unvereinbaren Gegensatz. Auch wenn die Unvereinbarkeit ursprünglich nur darin bestand, dass nicht zwei Unterrichtsfächer zur gleichen Zeit belegt werden können, dominiert bei Lehrkräften wie Schüler:innen oft die Überlegung, dass derjenige, der sich für Philosophie- oder Ethikunterricht entscheidet, eine Entscheidung gegen Religion getroffen haben muss. Auf diesem Wege wird das Fach Philosophie/Ethik gewissermaßen vom Substitut zur Opposition. Ethik und Philosophie werden verstanden als das Andere der Religion oder zumindest des Religionsunterrichts und als Gegenentwurf zu religiösen Formen der Weltdeutung (Torkler, 2022, S. 206-208).

In der Perspektive der Religionsdidaktik hingegen entstehen Spannungen schon dadurch, dass bisher ungeteilte Ressourcen nicht mehr vollständig zur Verfügung stehen. Hier liegen Abgrenzungen und apologetische Konstruktionen, die den Wert des Eigenen gegenüber dem Anderen betonen, nahe. Aus religionsdidaktischer Perspektive ist das Verhältnis jedoch noch komplexer.

Denn die Existenz des Philosophieunterrichts als Alternative zur Teilnahme am Religionsunterricht entspricht einerseits dem Selbstverständnis des Faches: Da es Begegnungen mit Formen gelebter Religion inszeniert, die nicht neutral, sondern als potenziell lebensdienlich dargestellt werden, muss es die Möglichkeit geben, mit diesen Begegnungen nicht konfrontiert zu werden. Das entspricht dem Grundgesetz, aber auch dem religionsdidaktischen Selbstverständnis. Sowohl schulorganisatorisch als auch bildungstheoretisch ist ein inhaltliches Alternativangebot erforderlich. Ob es sachgemäß ist, als dieses Philosophie oder Ethik zu nehmen, darüber lässt sich streiten. In jedem Fall rückt die Existenz dieser Fächer das Thema ‚Positionalität‘ für den Religionsunterricht in den Fokus und macht es zu seinem ureigenen Thema.

Gleichzeitig markiert und verstärkt die ‚Ersatzfachkonstruktion‘ die erheblichen Schwierigkeiten, vor denen der Religionsunterricht in der weltanschaulichen Pluralität der Gegenwart steht. Dass der rechtliche Rahmen aus einer religiös ganz anders konturierten Epoche stammt, in der die Schüler:innen in ihrer ‚eigenen‘ evangelischen oder katholischen Identität unterrichtet, gestärkt und beheimatet werden sollten, führt in der Gegenwart in Paradoxien. Dies hat in der religionsdidaktischen Theoriebildung zu einem produktiven Nachdenken über den Charakter des Faches geführt, das Konfessionalität und Pluralität zusammendenkt und seine Positionalität differenziert (und unterschiedlich) fasst. Hilfreich erscheint dabei vor allem die von Mirjam Schambeck in die Diskussion gebrachte Denkfigur des „doppelten Religionsbegriffs“ des Religionsunterrichts, nach der er das Verständnis von Religion als „Diskurssystem“ mit Religionskunde, Ethik und Philosophie teilt, während die zweite Logik, Religion als Lebensüberzeugung zu verstehen, sein Alleinstellungsmerkmal ist, das ihn positionell verortet (Schambeck, 2017, S. 43. Dies wird aufgenommen und weitergedacht in Lüdtke, 2020, 122-131). Diese beiden Verständnisse sind nicht zu trennen, aber zu unterscheiden. Dies bewahrt das Fach aber nicht vor einem beständig wachsenden Legitimierungsdruck. Insofern lässt sich sagen, dass der konfessionelle Religionsunterricht in der weltanschaulich pluralen Gesellschaft ein ‚Positionalitätsproblem‘ hat, das er zwar in der Theoriebildung produktiv bearbeitet, in der öffentlichen Wahrnehmung jedoch nicht plausibel löst.

Vor diesem Hintergrund erklärt sich auch die Zunahme von Unterrichtsangeboten im Bereich der Philosophie- und Ethikfächer, die mit diesem ‚Positionalitätsproblem‘ nicht in der gleichen Weise zu kämpfen haben.

Dass die Ersatzfach-Konstruktion zu verschiedenen Problemen führt, die auch auf das Verhältnis beider Fächer abstrahlen, ist bereits angeklungen. Vor allen Dingen aber ist die Formulierung „beide Fächer“ hier etwas irreführend, da es „den“ Philosophie- oder Ethikunterricht in Deutschland noch weniger gibt als „den“ Religionsunterricht. Gerade mit Blick auf die Ethikfächer lässt sich eine externe und eine interne Pluralität konstatieren: Eine (externe) Pluralität verschiedener Unterrichtsfächer in den verschiedenen Bundesländern und eine (interne) Pluralität der Bezugsdisziplinen innerhalb dieser Fächer. Wir haben es also mit einer Vielzahl verschiedener, in sich oftmals wiederum plural aufgestellter Fächer zu tun, die meist nicht eine einzige akademische Bezugswissenschaft kennen, sondern oft mehrere (Philosophie, Soziologie, Religionswissenschaft, Psychologie) (Torkler, 2024, im Erscheinen).

Diese plurale Grundkonstitution vieler Philosophie- und Ethikfächer scheint nun dem eben skizzierten Neutralitätsanliegen entgegenzukommen – verspricht doch die Berücksichtigung verschiedener Perspektiven die Möglichkeit einer allgemeineren Sicht der Dinge, da sie sich eben nicht nur einer Perspektive verpflichtet sieht. Es ist für die meisten Vertreter:innen der Philosophiedidaktik einigermaßen unstrittig, dass das zentrale Ziel philosophischer Bildungsprozesse in einer Schulung der Urteilskraft zu sehen ist. Dabei sollen „Lehrkräfte […] den Schülerinnen und Schülern helfen […], sich selbst zu positionieren, ohne ihnen diese Positionierung vorzugeben“ (Gutmann, 2022, S. 153). Das Ziel, Urteilsfähigkeit zu fördern, kann damit als eine philosophiedidaktische Formulierung für den Umgang mit Fragen der Positionalität verstanden werden.

Eine abgewogene Urteilsbildung besteht nun gerade darin, verschiedene mögliche Perspektiven zu einem Problem zur Kenntnis zu nehmen, um sich dann – angemessen informiert – in einem eigenen Urteil dazu positionieren zu können. Hannah Arendt hat diesen Weg der Urteilsbildung stets unter Rückgriff auf Kant auch als eine Erweiterung der eigenen Denkungsart beschrieben: In der Urteilsbildung geht es darum, zu einem „allgemeinen Standpunkte“ zu gelangen, indem man von der eigenen Perspektive abstrahiert und „sich in den Standpunkt anderer versetzt“ (Kant, 1996, S. A 157/B 159):

„Auch wenn ich Andere beim Urteilen berücksichtige, heißt das nicht, daß ich in meinem Urteil mit dem ihren übereinstimme. Ich spreche immer noch mit meiner eigenen Stimme und zähle nicht Stimmen ab, um zu dem zu kommen, was ich für richtig halte. Aber mein Urteil ist auch nicht in dem Sinne subjektiv, daß ich zu meinen Schlußfolgerungen nur komme, indem ich mich selbst berücksichtige.“ (Arendt, 2003, S. 142)

Ein Urteil verlangt also in der Tat eine Positionierung – erfordert aber auch Beweglichkeit und die Bereitschaft, sich zu den Positionen anderer zu verhalten und die eigene möglicherweise zu verlassen. Im Anspruch, an der Schulung der Urteilskraft von Schüler:innen mitzuwirken und ihnen so eine Hilfestellung zu einer eigenen Positionierung zu geben, ist also stets die prinzipielle Revidierbarkeit der eigenen Position mitgedacht, wo dies durch Argumente nahegelegt wird. Den verschiedenen Positionierungsoptionen gegenüber versteht sich der Philosophieunterricht gewissermaßen egalitär: Hier wird keine Position in irgendeiner Form bevorzugt und jede Positionierung soll unter dem Vorbehalt argumentativer Bewährung erfolgen. So gesehen stellt sich das Verhältnis der Philosophiedidaktik zur Positionalität etwas anders dar als dasjenige der Religionspädagogik. Manche Philosophiedidaktiker:innen (z.B. Tiedemann, 2023; Wilhelm, 2023, S. 152-153) plädieren darum für ein allgemeinverbindliches Fach Philosophie/Ethik, weil das dem von vielen erhobenen Neutralitätsanspruch besser gerecht zu werden verspricht und nicht in der gleichen Weise mit einem Positionalitätsproblem konfrontiert ist wie der Religionsunterricht.

Hier sind wir bei einem wichtigen Punkt, mit sich die religionsdidaktischen Diskurse in den letzten Jahren intensiv beschäftigt haben. Weite Teile der evangelischen und auch der katholischen Religionsdidaktik betonen, dass die christliche Tradition in der jeweiligen konfessionellen Prägung als Angebot formuliert wird, mit dem sich die Schüler:innen ergebnisoffen auseinandersetzen sollen. Eine begründete Ablehnung christlicher Positionen wird dabei ebenso wertgeschätzt wie deren Annahme, eklektische Annahme oder Modifikation. Lernziel ist dezidiert nicht eine Zustimmung zu christlichen Inhalten. Allerdings lässt sich in der Konstruktion des konfessionellen Religionsunterrichts in der Tat nicht von einer Gleichberechtigung der Positionen sprechen, nicht nur, weil nach den Fachanforderungen den christlichen Inhalten deutlich mehr Raum gegeben wird als anderen religiösen und weltanschaulichen Zugängen, sondern vor allem, weil deren Darstellung perspektivisch erfolgt: Der christlichen Tradition wird eine potenziell positive Lebensrelevanz unterstellt – die sich dann konkret in der Begegnung erweisen muss. Gleichzeitig wird dies bekanntermaßen in der Realität nicht selten anders gehandhabt, sodass Inhalte anderer Religionen oder ethische Fragen ohne christliche Perspektivierung den Unterricht dominieren und/oder die Religionslehrkräfte darum bemüht sind, alle Positionen und Perspektiven gleichermaßen „neutral“ darzustellen (vgl. dazu exemplarisch Pohl-Patalong et al., 2016, S. 138-142)– dass dies eine Fiktion ist, betont nun allerdings gerade der konfessionelle Religionsunterricht in besonderer Weise. Die empirischen Untersuchungen zeigen, dass dieser Punkt eine Identitätsfrage für Religionslehrkräfte bildet, die sehr unterschiedlich beantwortet wird.

3 Neutralität und Position in Religionsunterricht und Philosophieunterricht

Was aber bedeutet ‚Positionalität‘ nun in den beiden Fächern konkret? In der jüngeren religionspädagogischen Diskussion lassen sich gegenwärtig unterschiedliche Tendenzen erkennen, den Positionalitätsbegriff wahlweise enger oder weiter zu fassen. Ein engeres Verständnis schlägt beispielsweise Steffi Fabricius vor, wenn sie Positionalität als „existentiellen, jedoch nicht weniger im Werden seienden Zustandscharakter einer Person“ bezeichnet, der auf etwas der Religionslehrperson Zugehöriges verweist, der gleichzeitig prozesshaft sich verändern kann und relational gedacht werden muss (Fabricius, 2022). Mirjam Schambeck hingegen begründet, „warum es sich lohnt, Positionalität weiter zu fassen“ und schlägt sieben Aspekte von Positionalität vor (Schambeck, 2017).[1] Ein solches weiteres Verständnis erscheint uns gerade im Gegenüber der Fächer Religion und Philosophie produktiv. Wir sortieren dieses allerdings noch einmal anders als Mirjam Schambeck: Ihre Aspekte „Wahl des Themas“, „Zielsetzung der Unterrichtsstunde“, „Wahl und Anwendung von Lernwegen“, „Wahl und Anwendung von Medien“ sowie „Gestaltung der Unterrichtsdramaturgie“ behandeln wir gemeinsam unter „Positionalität als Gestaltung des Unterrichts“ (3.1.), weil sie alle die Anlage und den Charakter des Unterrichts betreffen und u.E. eng miteinander zusammenhängen. Für eine zweite Form von Positionalität wählen wir die Überschrift „‚Positionalität‘ als Haltung der Lehrkräfte zu ihrem Fach und seinen Inhalten“ (3.2.) und sind dabei nahe an der engeren Definition von Fabricius. Mirjam Schambeck differenziert in diesem Punkt noch einmal zwischen der „theologischen Expertise“ und der „konfessorischen Rede“, was wir aufnehmen werden.

Auch wenn die damit aufgerufenen Traditionen zum Philosophieunterricht nicht recht passen wollen, so wird sich doch zeigen, dass auch Philosophielehrkräfte mit Fragen konfrontiert sein können, die zu einer Art von „Bekenntnis“ herausfordern. Wir führen im Weiteren noch eine dritte Form der Positionalität ein, und zwar die Frage, wie und wo Lehrkräfte im Unterricht inhaltliche Grenzen gegenüber nicht abwertenden, menschenverachtenden, demokratiefeindlichen oder sonstigen extremistischen Äußerungen setzen (3.3.).

3.1 Positionalität als Gestaltung des Unterrichts

Diese Form von Positionalität ist in jedem Unterricht und jedem Fach gegeben, weil alle diese Aspekte faktisch entschieden werden müssen – es gibt ein Thema, ein (mehr oder weniger klar bestimmtes) Ziel, bestimmte Lernwege, Medien und eine (ausgefeiltere oder simplere) Unterrichtsdramaturgie. Damit wird als Gemeinsamkeit beider und im Grunde auch aller Fächer deutlich: Eine vollständige ‚Neutralität‘ kann es didaktisch nicht geben, sodass sie auch keinen sinnvollen Gegenbegriff zur ‚Positionalität‘ darstellt.

Dass Neutralität im Philosophieunterricht in vielerlei Hinsicht ein illusionärer Anspruch ist, wird in der Philosophiedidaktik sehr klar gesehen und reflektiert (Kim et al., 2021). Eine in Curricula und Fachdidaktik häufig anzutreffende Formulierung besagt, dass der Philosophieunterricht „nicht wertneutral“ wohl aber „weltanschaulich neutral“ (Tiedemann, 2017, S. 27) zu erteilen ist. Dabei wird auch heute noch auf das Kontroversitätsverbot und das Überwältigungsverbot des Beutelsbacher Konsenses verwiesen, die sich als Rahmen der geforderten weltanschaulichen Neutralität verstehen lassen.

Dass Wertneutralität dagegen ein verfehlter Anspruch wäre, ergibt sich für sowohl für den Philosophie- und umso mehr für den Ethikunterricht aus dem Anspruch, einen wesentlichen Beitrag zur ethischen Bildung von Schüler:innen zu leisten. Dieser Beitrag kann nicht wertneutral gedacht werden, soll die Schüler:in aber auch nicht in dem Sinne überwältigen, dass Positionen der Lehrkraft als Richtwerte für die angestrebte Positionierung der Schüler:innen maßgeblich wären. Zudem muss als Meinung (mindestens) alles zugelassen werden, was auch innerhalb öffentlicher Diskurse als kontrovers diskutiert wird. Hier ist heute insofern verstärkte Aufmerksamkeit gefordert, als populistische Strömungen gerade in den letzten Jahren in der öffentlichen Kommunikation zu Verrohungserscheinungen beigetragen haben und damit kalkuliert versuchen, die Grenzen dessen, was öffentlich als kontrovers zu gelten hat, verschwimmen lassen oder sogar zu verschieben (Pohl, 2015). Dennoch kann man insgesamt sagen, dass es sich bei Überwältigungsverbot und Kontroversitätsgebot wohl um Forderungen handelt, die in der philosophiedidaktischen Diskussion im Kern wenig kontrovers sind.[2]

Dass so etwas wie die Positionalität von Philosophielehrkräften dennoch auf vielen Ebenen ganz konkrete Wirkungen auf Lern- und Bildungsprozesse von Schüler:innen entfaltet, lässt sich aus Schambecks Überlegungen zu den verschiedenen Varianten von Positionalität auch für den Philosophieunterricht lernen: Auch hier kann sich die Position der Philosophielehrkraft in der konkreten Stoff- oder Materialauswahl niederschlagen, in der Form der Gesprächsführung oder in anderen Fragen der Unterrichtsgestaltung. Positionalität spielt hier nicht zuletzt deshalb eine Rolle, weil es „die“ Philosophie eben nicht gibt. Und die didaktische Vorgehensweise ist von der eigenen philosophischen Position keineswegs unabhängig. Ein ähnlicher Umstand hatte gerade zum Beutelsbacher Konsens geführt, der als Konsens zwischen den konfligierenden Positionen geschlossen wurde, die das Feld der politischen Bildung in den 70er Jahren beherrschten und zwischen denen sich zusehends Gräben aufgetan hatten.

In einer strukturähnlichen Weise stehen sich verschiedene philosophische Positionen von Philosophielehrkräften gegenüber und schlagen sich auch in deren didaktischen Handlungsformen nieder. Für den Philosophieunterricht bedeutet dies, dass die philosophische Ausbildung und Ausrichtung der Lehrkraft bis in sehr konkrete Fragen der Unterrichtsgestaltung hineinwirken kann. So wird beispielsweise jemand, der sich als analytischer Philosoph versteht, dem Argumentieren-Lernen im Philosophieunterricht mit einiger Wahrscheinlichkeit eine wichtigere Rolle beimessen als eine Philosophielehrerin, die ihr Studium möglicherweise in einem eher hermeneutisch geprägten Fachbereich absolviert hat und der vor allem ein kompetenter Umgang mit Texten der Philosophiegeschichte am Herzen liegt. Ein Philosophielehrer, der Autor:innen der kritischen Theorie für wichtig hält, wird nicht nur dazu neigen, entsprechende Texte als Unterrichtsgegenstände auszuwählen, wo dafür der Raum ist. Er wird möglicherweise auch weder die logische Analyse von Argumenten noch die Methodik der Auslegung historischer Texte für das Zentrum seines Philosophieunterrichts halten, sondern vor allem das Unterrichtsgeschehen als Diskursraum begreifen und entsprechende Diskursregeln ins Zentrum stellen wollen. Es könnte sogar sein, dass das in der Philosophiedidaktik einigermaßen unumstrittene Paradigma der Problemorientierung von dieser Art der Positionalität nicht völlig frei ist – da sich die verschiedenen Traditionen der Philosophie durchaus nicht in gleicher Weise dazu eignen, Philosophie als Problemlösungsprozess zu begreifen (Torkler, 2023, 126-127).

Im Religionsunterricht zeigt sich die Bedeutung der theologischen und religionspädagogischen Positionen klassisch in der sehr unterschiedlichen Anlage des Faches in den Konzeptionen des 20. Jh. – aus einer dialektisch-theologischen Position heraus gestaltet sich Religionsunterricht ganz anders als auf der Basis des konstruktiv-kritischen Religionsunterrichts. Stellte sich diese Prägung durch religionsdidaktische Positionen im 20. Jh. zumindest bis in die 1980er Jahre hinein noch überwiegend diachron dar, ist es heute wesentlich stärker der individuellen Entscheidung und didaktischer Positionierung der Lehrkräfte überlassen, welchen religionsdidaktischen Ansätzen sie folgen und wie stark sie ihren Unterricht von diesen prägen lassen.[3] Wenn die Lehrkraft die performative Religionsdidaktik plausibel findet, werden andere Inhalte und Formen behandelt, als wenn sie das interreligiöse Lernen als vorrangige Aufgabe des Religionsunterrichts sieht. Auch wenn nur einzelne Einheiten oder Stunden vom Theologisieren, vom Bibliolog oder von der kreativen Bibeldidaktik geprägt sind, sind sie theologisch und religionspädagogisch voraussetzungsvoll, beispielsweise indem die Schüler:innen als Subjekte die Deutungs- und Auslegungshoheit über die Tradition erhalten.

Die kompetenzorientierten Fachanforderungen lassen zudem viel Raum bei der Wahl der Themen, in denen sich ebenfalls religionspädagogische und theologische Positionen spiegeln: Ob, wie ausführlich und in welcher Weise sich die Lerngruppe mit dem Thema ‚Gebet‘, mit dem Klimawandel, mit Paulus oder mit Genderkonstruktionen beschäftigt, ob die Lerngruppe eine Moschee, Synagoge oder Kirche besucht, zeigt inhaltliche Positionierungen der Lehrkraft an, ebenso wie intensiv Positionen anderer Religionen jenseits der Weltreligionendidaktik zur Geltung kommen.

Wenn wir der Positionalität bei Lehrkräften weiter nachspüren und unsere Fächer zu diesem Punkt miteinander ins Gespräch bringen wollen, dann zeigt sich die Positionalität von Lehrkräften nicht zuletzt an Grenzen – nämlich zum einen der Grenze, bis zu der eine Lehrkraft über sich selbst Auskunft zu geben vermag (3.2.) und zum anderen der Grenze, die dem Unterrichtsgeschehen gesetzt werden müssen (3.3.)

3.2 ‚Positionalität‘ als Haltung der Lehrkräfte zu ihrem Fach und seinen Inhalten – Religions- und Philosophielehrkräfte und ihre „Gretchenfragen“

Für den Religionsunterricht ist dies ein Aspekt, der als spezifisch für seine konfessionelle Grundierung gilt. Er wird traditionell eng verflochten mit der rechtlichen Mitverantwortung der Kirchen für den Religionsunterricht, indem nicht nur die Kirchenmitgliedschaft Voraussetzung ist für das Erteilen des Faches, sondern auch die individuelle ‚vocatio‘ bzw. ‚missio‘. Dass dies eine konfessionelle Ausrichtung des Unterrichts garantieren soll, wird zu Recht angefragt, da eine christlich-evangelische bzw. -katholische Haltung selbstverständlich wesentlich komplexer ist, als dass sie mit Kirchenmitgliedschaft und einem kirchlichen Verwaltungsakt erfasst werden könnte. Aber auch inhaltlich wird in den religionspädagogischen Diskursen immer wieder betont, dass Lehrkräfte im Fach Religion stärker mit ihrer eigenen Existenz und Person engagiert sind als in anderen Fächern. Steffi Fabricius formuliert: „Aus der eigenen Biografie und damit der religiösen Identität heraus bildet sich die Positionalität der Religionslehrperson.“ (Fabricius, 2022, S. 2) Diese Gemengelage von „konfessioneller“ und „individuell-religiöser Positionalität"[4]bildet eine Besonderheit des Religionsunterrichts, die durch die grundgesetzlich verankerte rechtliche Beteiligung der Kirchen verursacht wird. Gegenüber dieser 1919 gefundenen und 1949 bestätigten Konstruktion gibt es heute eine wesentlich stärkere Variationsbreite im Verhältnis der beiden Elemente in der Gesellschaft und damit auch unter den Lehrkräften. Das macht die Frage nach der „Position“ der Religionslehrkräfte spannend und spannungsreich.

Die Spannungen werden zusätzlich dadurch verschärft, dass der Religionsunterricht lebensweltorientiert verstanden wird und sich weit überwiegend von einem katechetischen Modell der Glaubensvermittlung und Beheimatung in der ‚eigenen‘ Konfession distanziert. Auf dieser Grundlage ist der oben genannte „doppelte Religionsbegriff“ entstanden.

Damit ergibt sich für Religionslehrkräfte eine weitere Differenzierung ihrer Positionalität neben der Unterscheidung von „konfessionell“ und „individuell“. In dem Verständnis von Religion als Diskurssystem tritt sie in Form ihrer theologischen Expertise auf, mit der sie auf informativer Ebene Positionen aus Geschichte und Gegenwart einspielen (im Sinne von: „Rechtfertigung bei Luther bedeutet“, „dass Christus für uns gestorben ist, hat Anselm von Canterbury so gedacht…“ oder „Dorothee Sölle löst das Theodizeeproblem, indem sie …“). Dies entspricht nur scheinbar einer ‚neutralen‘ Wissensvermittlung, weil die Lehrkraft zum einen auswählt, welche Gedankengebäude sie vorstellt, und zum anderen, wie sie dies tut: Ob sie die Satisfaktionslehre von Anselm von Canterbury als sinnvolle Möglichkeit vorstellt, den Kreuzestod Jesu als stellvertretendes Opfer für die Sünden der Menschheit zu denken oder ob sie diese Idee als dem mittelalterlichen Kontext geschuldete Denkfigur darstellt, die heute z.B. in der feministischen Theologie ganz anders gedacht wird, zeigt ihre Position sehr deutlich.

In den Rahmen des zweiten Religionsbegriffs von „Religion als Lebensüberzeugung“ gehört dann die „konfessorische Rede“. Hier thematisieren die Religionslehrkräfte ihre persönlichen religiösen Überzeugungen, möglicherweise in Bezug auf ihre konfessionelle Orientierung (im Sinne von „als evangelische Christin glaube ich“), möglicherweise aber auch ohne diese („ich persönlich erlebe Gott vor allem…“). Während diese Variante in einem klassischen Verständnis der Rolle der Lehrkraft im konfessionellen Religionsunterricht als die entscheidende verstanden wird, zeigen unterschiedliche empirische Studien, dass diese von Lehrkräften eher selten eingenommen wird (Pohl-Patalong et al., 2016, S. 140; Fuchs et al., 2023, S. 106-108; Zimmermann, 2022, S. 12-13). Das gilt ebenso für den katholischen Religionsunterricht (Schambeck, 2017, S.29). Interessanterweise zeigen die gleichen Studien, dass seitens der Schüler:innen, Eltern und Schulleitungen diese Form der Positionierung von Lehrkräften weitgehend positiv bewertet wird (Pohl-Patalong et al., 2017, S. 190-195; Zimmermann, 2022, S. 12).

Wenn diese Form von Positionalität im Religionsunterricht explizit wird, dann geschieht dies am ehesten in der Antwort auf Fragen seitens der Schüler:innen, die eine explizite religiöse Positionierung einfordern. Eine der Kernfragen für den Religionsunterricht ist dabei natürlich die klassische Gretchenfrage „Glauben Sie an Gott?“ Diese spielt insofern eine besondere Rolle, als dass von Schüler:innenseite möglicherweise die persönliche Eignung für das Fach Religion zumindest in der konfessionellen Prägung abgesprochen werden kann, wenn man diese verneint (Pohl-Patalong et al., 2017, S. 192). Aber auch Fragen wie „Glauben Sie, dass es wahr ist, was in der Bibel steht?“ „…dass Jesus wirklich auferstanden ist“, „…dass es Wunder gibt“ fordern Religionslehrkräfte regelmäßig zu Positionalisierungen auf. Ebenso können es aber auch ethische Fragen sein wie „Schaffen Sie es denn wirklich, alle Menschen zu lieben (oder ihnen gegenüber tolerant und verständnisvoll zu sein?)“ Und es gibt sie auch in der Verbindung von konfessioneller und individueller Positionierung: „Wie stehen Sie zur Kirche?“

Positionierungen von Philosophielehrkräften sind im Rahmen des Gebots weltanschaulicher Neutralität nicht nur möglich, sondern sie können für die Gestaltung des Unterrichtsgeschehens auch in hohem Maße produktiv sein. Auch werden Schüler:innen in gewissem Umfang immer wieder danach fragen und es spricht – je nach Verlauf des Unterrichtsvorhabens – in sehr vielen Fällen nichts dagegen, auf solche Fragen hin Farbe zu bekennen. Es lässt sich aber feststellen, dass solche Fragen und die entsprechenden Positionierungen der Lehrperson von sehr unterschiedlicher, abgestufter Bedeutung sein können für die Wahrnehmung als kompetente Philosophielehrkraft.

Bei Fragen der Theoretischen Philosophie erscheinen Positionierungen wohl noch am wenigsten problematisch, weil sie die Ebene des Fachlichen am wenigsten verlassen. „Denken Sie auch, dass wir nicht wissen können, ob die Sonne morgen wieder aufgehen wird, wie Hume meint?“ Wer sich als Lehrkraft auf eine solche mögliche Schülerfrage hin einleuchtend zu positionieren vermag, geht über die eigene Rolle als Philosophielehrer:in nicht hinaus, sondern wird dieser – auch in den Augen von Schüler:innen – gerade gerecht.

Demgegenüber verlangen gerade normative Positionierungen von der Lehrkraft ein höheres Maß an Selbstoffenbarung. „Denken Sie, Kant hat Recht, wenn er sagt, Lügen ist moralisch prinzipiell abzulehnen?“ „Meinen Sie, Singer hat Recht und es ist mit Rassismus zu vergleichen, wenn wir die Interessen von Tieren nicht hinreichend berücksichtigen?“ Fragen wie diese erfordern eine Positionierung mit Blick auf Werthaltungen und fordern die Lehrkraft zu einer Selbstoffenbarung mit Blick auf Lebenseinstellungen heraus, die über eine rein fachliche Ebene hinausreichen können.

Ähnliches lässt sich feststellen, wenn es um politische Zusammenhänge geht, die eine politische Positionierung als Bürger:in erwarten ließen: „Meinen Sie, es müsste mehr Bürgerbeteiligung geben, damit man Deutschland als eine echte Demokratie bezeichnen kann?“ Hier kann eine Lehrkraft die eigene Position möglicherweise nicht zu erkennen geben, ohne auch (partei-)politische Präferenzen zu offenbaren.

Die Frage „Glauben Sie an Gott?“ sticht hier deswegen heraus, weil sie aus der Perspektive des Philosophieunterricht eigentlich mit einigem Recht als die am wenigsten fachliche Frage gelten könnte. Die eingangs skizzierte Vorstellung einer Unvereinbarkeit oder Konkurrenz philosophischer und religiöser Weltdeutungsansprüche kann aber durchaus dazu führen, dass die Antwort „Ja!“ die Position als Philosophielehrkraft möglicherweise in der Wahrnehmung von Schüler:innen eher in Frage stellt oder dass zwischen einem solchen Bekenntnis und der Fähigkeit zur kompetenten (und weltanschaulich neutralen) Ausübung dieser Tätigkeit zumindest eine Spannung vermutet wird. Die Positionierung zu dieser Frage offenbart damit einen deutlichen Unterschied zwischen Philosophie- und Religionslehrkräften in puncto Positionalität.

3.3 Positionierung durch das Setzen von Grenzen

Neu ins Spiel bringen in den Diskurs um die Positionalität von Philosophie- und Religionslehrkräften möchten wir noch ein Verständnis von Positionierung, das sich in dem Setzen von Grenzen zu Inhalten und Schüler:innenäußerungen artikuliert.

Positionalität kann sich auch darin zeigen, wie wir mit problematischen Schüleräußerungen (z.B. Antisemitismus) umgehen, bis wohin wir Dinge zulassen und wo wir im Unterrichtsgeschehen deutliche Grenzen setzen. Dabei dürfte es für Philosophie und Religion zunächst gemeinsame Aspekte und Bezugspunkte geben, die sie auch mit anderen Fächern teilen, wie die Menschenrechte und die Konformität mit der Verfassung.

Hier überschneiden sich die Herausforderungen für die Philosophie- und die Religionsdidaktik in weiten Teilen, jedenfalls insofern sie Äußerungen zu gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit betreffen. Dennoch offenbaren unterschiedliche Formen der Reaktion durchaus unterschiedliche Grade an Positionalität. In jedem Fall stellt sich die Frage nach den Kriterien, mit denen die Grenzziehungen begründet werden. Es lassen sich mindestens drei verschiedene Formen der Intervention voneinander unterscheiden:

Denkbar wäre zunächst eine rechtlich-institutionelle Reaktion (z.B. „Solche Äußerungen sind in der Öffentlichkeit strafbar.“ „Wir sind hier in einer öffentlichen Schule!“ „So etwas kann ich als Beamter nicht zulassen!“). Interventionen dieser Art stellen wohl die formalste Reaktionsmöglichkeit dar, bei der man fragen kann, ob eine Lehrkraft hier überhaupt „sich“ positioniert.

Die zweite Variante wäre eine eher pädagogische Reaktion mit Blick auf die Verantwortung für eine Lerngruppe (z.B. „Ich akzeptiere nicht, dass du so mit deinen Mitschüler:innen umgehst!“). Hier würde die Lehrperson auf einer persönlichen Ebene Haltung zeigen und Position beziehen, die Reaktion wäre aber vom fachlichen Zusammenhang ähnlich unabhängig wie die erste Variante: Hier besteht zwischen Philosophie- und Religionslehrkräften nicht notwendigerweise ein Unterschied; beide können pädagogische Überzeugungen teilen oder auch anderer Meinung sein als Vertreter:innen des eigenen Fachs.

Die dritte Variante wäre eine fachliche Reaktion, bei der Lehrkräfte im Philosophieunterricht und Religionsunterricht möglicherweise unterschiedliche Schwerpunkte setzen werden.

Für den Philosophieunterricht wären hier Interventionen denkbar, die entweder mit Rückbezügen auf im Unterricht behandelte Positionen arbeiten (z.B. „Vom Standpunkt XY aus betrachtet, ist diese Haltung problematisch, weil…“) oder die formale Argumentationsstruktur einer Schüleräußerung in den Blick nehmen. (z.B. „Diese Auffassung enthält einen Fehlschluss: … .“)

Die meisten Autor:innen der Philosophiedidaktik teilen den Anspruch, dass sich die unterrichtliche Interaktion primär auf argumentativer Ebene bewegen sollte. Auch problematischen Schüler:innenäußerungen kann also nur mit dem Kriterium des besseren Arguments begegnet werden. Dabei macht das philosophische Fragen und Argumentieren prinzipiell auch vor Demokratie und Menschenrechten nicht einfach halt; beide würden sich Prüfstand argumentativer Auseinandersetzung zu bewähren haben und können nicht per se als argumentative Letztbegründungen in Anspruch genommen werden (Gutmann, 2022, S. 154; Comtesse, 2021, S. 58-59). Dieser Anspruch einer Orientierung am „zwanglosen Zwang des besseren Arguments“ wäre also insofern gerade formal und damit tendenziell nicht-positionell, als hier auf eine interpersonelle Überzeugungskraft rekurriert wird, die völlig unparteilich und damit von konkreten weltanschaulichen Positionen gerade unabhängig sein soll.

Darüber hinaus wird für die meisten Ethikfächer sowohl auf rechtlich-curricularer Ebene als auch von Seiten der Philosophiedidaktik angenommen, dass Toleranzerziehung ein dem Philosophie- und Ethikunterricht als einem überkonfessionellen Unterrichtsfach inhärentes Anliegen darstellen muss.

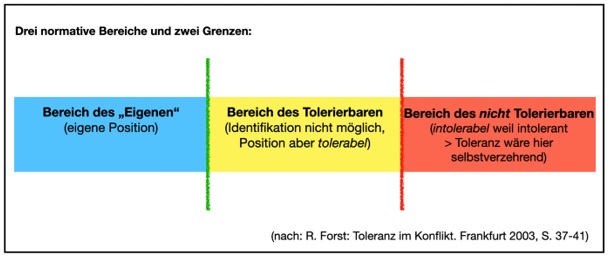

Ein Zusammenhang von Toleranzerziehung, Positionalität und argumentativer Rückbindung lässt sich vor dem Hintergrund eines Gedankens von Rainer Forst herstellen (Forst, 2003, 37-41). Forst zufolge spielen sich Toleranzverhältnisse immer in drei Bereichen ab, zwischen denen notwendigerweise zwei Grenzen zu ziehen sind: der Bereich des Eigenen, der Bereich des Tolerierten und der Bereich des Nicht-Tolerierbaren. Zwischen dem Eigenen und dem Tolerierten verläuft insofern eine Grenze, als weltanschauliche Positionen oder Werthaltungen von den eigenen möglicherweise so weit abweichen, dass eine Identifikation mit ihnen nicht möglich ist. Dennoch können sie toleriert werden, sofern sie in irgendeiner Form interpersonell mitteilbar gemacht werden können. Nicht tolerierbar in Forsts Sinne wären dagegen Haltungen, die zu einer Praxis toleranten Miteinanders in einem grundlegenden Widerspruch stehen würden. Es ist wichtig, diese zweite Grenze zu ziehen, denn Toleranz würde selbstverzehrend, wenn sie auch ihr widersprechende Positionen zulassen wollte, durch die der toleranten Interaktion jederzeit ihre Grundlage entzogen werden könnte. Aus dem Anspruch der Toleranz folgt also bereits die Notwendigkeit, sich der Intoleranz gegenüber intolerant zu positionieren – ganz unabhängig davon, worin die eigene Position ansonsten bestehen mag, für die Toleranz eingefordert wird.

Abb. 1

In dieser positionellen Unabhängigkeit liegt für den Philosophieunterricht gerade sein Proprium. Für die Einnahme einer Position wird hier letztlich nur ein rein formales Kriterium angelegt: Eine Position vertreten und verteidigen zu können steht unter dem Vorbehalt von deren argumentativer Bewährung, bleibt aber ansonsten frei von inhaltlichen Vorentscheidungen.

Dieses Vorgehen kann der (konfessionelle) Religionsunterricht zunächst teilen, ohne dass er diese didaktische Orientierung an der Argumentation so ausgearbeitet hätte. Er würde allerdings nicht so eindeutig auf diesen Zugang setzen, sondern in der Begründung der Grenzziehung auch auf christliche Grundwerte rekurrieren, die im evangelischen und katholischen Religionsunterricht vermutlich mit konfessionellen Akzenten formuliert werden, ihnen aber im Wesentlichen gemeinsam sein dürften – und welche ja auch Unterrichtsgegenstand sind. Dazu gehört die Gottebenbildlichkeit jedes Menschen, die ihm eine unverlierbare Würde verleiht, ebenso wie die bedingungslose Liebe Gottes zu seiner Schöpfung und zu jedem einzelnen Geschöpf, die sich niemand verdienen muss, sowie die Überzeugung, dass Gott ein gutes Leben für alle Menschen will, dem Freiheit, Selbstentfaltung und Gerechtigkeit eigen sind. Die Religionslehrkraft wird deutlich machen, dass das Unterrichtsfach von diesen Überzeugungen ausgeht und Haltungen, die die gleiche Würde von Menschen negieren oder ihrer Freiheit widersprechen, in diesem Rahmen nicht gleichberechtigt wertgeschätzt werden können. Damit kommt er allerdings in ein Spannungsverhältnis zur Subjektorientierung und zur Ergebnisoffenheit (vgl. z.B. Schlag, 2019, S. 11-12), die unserer Wahrnehmung nach erst anfänglich diskutiert wird, zu der sich aber die Religionsdidaktik angesichts der stärkeren Präsenz lebensfeindlicher Haltungen auch in der Schule verhalten und ‚positionieren‘ muss. Dabei sollte, angeregt durch das Gespräch mit der Philosophie, das Verhältnis des „guten Arguments“ und der Letztbegründung eingehend reflektiert werden.

4 Gegenseitige Lernpotenziale zwischen Philosophie und Religion

Im Ergebnis lässt sich feststellen, dass die stereotypen Formen gegenseitiger Wahrnehmung, von denen wir am Anfang ausgegangen waren, sich in differenzierterer Betrachtung weitgehend auflösen. Die Klischees weichen hier der Einsicht, dass ein Dialog zu Neutralität und Positionalität in Religionsunterricht und Philosophieunterricht sowohl für die didaktische Reflexion als auch für die unterrichtliche Praxis verschiedene Lernpotenziale beider Seiten zu Tage fördert.

Auch in diesem Dialog zeigt sich einerseits, dass die Auseinandersetzung zur Schärfung des Profils der jeweiligen Fächer beiträgt. Gleichzeitig zeigen sich in dem Gegenüber aber auch Probleme der Eigenkonstruktionen, gerade wenn die Klischees nicht mehr die Identitäten stabilisieren. Eigene Argumentationsschwächen werden dabei noch deutlicher und nötigen zur verstärkten Selbstreflexion.

Mit Blick auf die Philosophiedidaktik zeigt sich, dass die Kategorie der Positionalität auch hier ein sinnvolles Analyseinstrument darstellen kann. Positionalitäten können auch da feststellbar sein, wo man sich um eine größtmögliche Neutralität im Sinne einer Unparteilichkeit im Urteil bemüht. So schwingt beim Philosophieren immer mindestens die Vorstellung davon mit, was man selbst für Philosophie hält.

Positionalität ist zwar ein Thema, das die Religionsdidaktik aufgrund ihrer Geschichte und des Charakters des Faches in besonderer Weise beschäftigt, aber sie kann daraus kein Alleinstellungsmerkmal ableiten. Dass Lehrkräfte positionell agieren und auch explizit Positionen einnehmen, ist nicht abhängig von der Konstruktion des konfessionellen Religionsunterrichts – auch wenn es in anderen Fächern weniger thematisiert wird.

In den allermeisten Philosophie- und Ethikfächern stellt Religion einen obligatorischen Lerngegenstand dar. Daher muss darüber nachgedacht werden, inwiefern im Philosophie- und Ethikunterricht das Einnehmen einer religiösen Perspektive auch abseits der Religionskritik auf philosophische Art und Weise thematisiert werden kann. Eine denkbare Perspektive wäre hier möglicherweise die Überlegung des französischen Kulturphilosophen Francois Jullien: Religiöse Weltzugänge können als Ressourcen des Denkens und Handelns wahrgenommen werden, wenn es darum geht, auf grundlegende philosophische Fragen um Antworten zu ringen (Torkler, 2022, S. 215-219)

Philosophie und Religion ringen beide um existenzielle Fragen und Antworten und fördern damit beide das Finden und Begründen eigener Positionen der Subjekte – auch dies kann die Religionsdidaktik nicht exklusiv für sich reklamieren. Sie unterscheiden sich darin, dass Religion zusätzlich zum diskursiven Religionsbegriff Religion als Lebensüberzeugung ins Spiel bringt. Was religionsdidaktisch gut geklärt klingt, wird im Gegenüber zu der klaren Ausrichtung der Philosophiedidaktik an der Gleichberechtigung aller weltanschaulichen Positionen noch einmal neu in seinen Schwierigkeiten bewusst. Vor allem an den Grenzziehungen ‚schrammelt‘ die Subjektorientierung und Wertschätzung jedweder Position einerseits und die christliche Grundorientierung andererseits und nötigt uns zur weiteren Schärfung, was genau wir denn unter „konfessionellem Religionsunterricht“ verstehen und wie dies im Unterricht konkret sichtbar wird, wenn es schwierig wird.

Auch wenn der Philosophieunterricht den Anspruch erhebt, sich primär auf einer argumentativen Ebene zu bewegen, kann die Positionalität im Sinne der Überzeugungen von Lehrkräften einen entscheidenden Faktor beim Gelingen von Bildungsprozessen ausmachen. Dieser Umstand lässt sich nicht nur theoretisch reflektieren, sondern möglicherweise auch praktisch für die Gestaltung von didaktischen Prozessen fruchtbar machen.

Auf das „gute Argument“ zu setzen, ist Religionslehrkräften sicher nicht fremd; die klare Orientierung der Philosophie kann sie jedoch dazu motivieren, das Potenzial des stringenten Argumentierens einerseits noch stärker zu nutzen. Andererseits schärft dies den Blick dafür, wo im Religionsunterricht der Argumentationsdiskurs verlassen wird und auf christliche Letztbegründungen zurückgegriffen wird. Diese sind im konfessionellen Rahmen durchaus legitim, didaktisch jedoch nicht immer zielführend – und wichtig scheint vor allem, das eine vom anderen zu unterscheiden.

Literaturverzeichnis

Arendt, H. (2003). Über das Böse. Eine Vorlesung zu Fragen der Ethik. München: Piper.

Comtesse, D. (2021). Ethikunterricht zwischen liberaler Neutralitätsnorm und kommunitaristischer Wertevermittlung. In M. Kim, T. Gutmann, J. Friedrich & K. Neef (Hrsg.), Werte im Ethikunterricht. An den Grenzen der Wertneutralität (S. 41-63). Leverkusen-Opladen/Berlin: Budrich.

Fabricius, S. (2022). Positionalität, Lehrende. WiReLex. URL: http://www.bibelwissenschaft.de/stichwort/201013/ [Zugriff 17.8.2023].

Forst, R. (2003). Toleranz im Konflikt. Frankfurt: Suhrkamp.

Fuchs, M., Hohensee, E., Schröder, B. & Stephan, J. (2023). Religionsbezogene Bildung in Niedersächsischen Schulen (ReBiNiS). Eine repräsentative empirische Erhebung. Stuttgart: Kohlhammer.

Gutmann, T. (2022). Schulung der Urteilskraft als notwendige Bedingung für Positionalität. Herausforderungen beim Philosophieren mit Kindern und Jugendlichen. In M. Zimmermann, F. Kraft, O. Reis, H. Roose & S. Schroeder (Hrsg.), „Hauptsache, du hast eine eigene Meinung und einen eigenen Glauben“. Jahrbuch für Kinder- und Jugendtheologie 5 (S. 149-159), Stuttgart: Calwer.

Kant, I. (1996). Kritik der Urteilskraft (Wilhelm Weischedel, Hrsg., Werkausgabe, Bd. X). Frankfurt a.M.: Suhrkamp Verlag.

Kim, M., Gutmann, T., Friedrich, J. & Neef, K. (Hrsg.). (2021). Werte im Ethikunterricht. An den Grenzen der Wertneutralität. Leverkusen-Opladen/Berlin: Budrich.

Lüdtke, A. (2020) Confessional Gap. Konfessionalität und Religionsunterricht denken. Stuttgart: Kohlhammer.

Pohl, K. (19.03.2015). Kontroversität: Wie weit geht das Kontroversitätsgebot für die politische Bildung? URL: https://www.bpb.de/lernen/politische-bildung/193225/kontroversitaet-wie-weit-geht-das-kontroversitaetsgebot-fuer-die-politische-bildung/ [Zugriff 11.10.2023].

Pohl-Patalong, U. (2013). Religionspädagogik. Ansätze für die Praxis. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

Pohl-Patalong, U., Woyke, J., Boll, S., Dittrich, T. & Lüdtke, A. (2016). Konfessioneller Religionsunterricht in religiöser Vielfalt. Eine empirische Studie zum evangelischen Religionsunterricht in Schleswig-Holstein. Stuttgart: Kohlhammer.

Pohl-Patalong, U., Boll, S., Dittrich, T., Lüdtke, A. & Richter, C. (2017) Konfessioneller Religionsunterricht in religiöser Vielfalt II. Perspektiven von Schülerinnen und Schülern. Stuttgart: Kohlhammer.

Schambeck, M. (2017). Hilfe! Muss ich dauernd von Gott reden? – Warum es lohnt, Positionalität im Religionsunterricht weiter zu fassen. Auch ein Beitrag zur Debatte um den bekenntnisorientierten und religionskundlichen Religionsunterricht. In W. Verburg (Hrsg.), Welche Positionierung braucht religiöse Bildung? 12. Arbeitsforum für Religionspädagogik (S. 26–45), München: Deutscher Katecheten-Verein.

Schlag, T. (2019). Rassismus. WiReLex. URL: https://bibelwissenschaft.de/stichwort/200632/ [Zugriff 29.9.2023].

Tiedemann, M. (2016). Ethik ist wichtiger als Religion. Frankfurter Rundschau vom 12.07.2016, URL: https://www.fr.de/kultur/ethik-wichtiger-religion-11048058.html [Zugriff: 13.10.2023].

Tiedemann, M. (2017). Ethische Orientierung in der Moderne. In J. Nida-Rümelin, M. Tiedemann, I. Markus & I. Spiegel (Hrsg.), Handbuch Philosophie und Ethik. Band I: Didaktik und Methodik (S. 23–29), Stuttgart: UTB.

Torkler, R. (2022). Religion als Ressource. Zur Thematisierung des Gegenstandsbereichs Religion im Rahmen philosophisch-ethischer Bildungsprozesse. In U. Kropač & M. Schambeck (Hrsg.), Konfessionslosigkeit als Normalfall (S. 204-220). Freiburg: Herder.

Torkler, R. (2023). Bildung als Artikulation menschlicher Möglichkeiten. Ein Versuch über die begriffsgeschichtliche Dimension philosophisch-politischer Bildungsprozesse. In A. Gantschow & C. Meyer-Heidemann (Hrsg.), Bürgerbildung und Freiheitsordnung. Politische Bildung als republikorientierte Praxis (123-148), Frankfurt a.M.: Wochenschau.

Torkler, R. (2024). Erzählung und Narrativ. Ambivalenzen und Perspektiven narrativer Didaktik in den Ethikfächern. In A. Burkard & L. Martena (Hrsg.), Denken ohne fachliches Geländer? Ethik-Unterricht zwischen den Disziplinen (im Erscheinen), Stuttgart: J.B. Metzler.

Wilhelm, C. (2023). Religionsunterricht ist kein Ersatz für Philosophieunterricht. Gott ist kein Argument. In R. Torkler & M. Tiedemann (Hrsg.), „Wie hast Du's mit den Religionen?“ Religion und Bildung im Ethik- und Philosophieunterricht, (S. 140-153), Dresden: Thelem.

Zimmermann, M. (2022). Positionalität (nicht nur) in der Kinder- und Jugendtheologie. Streiflichter zur Einführung, Kategorisierungsversuche und eine Problemanzeige in Frageform. In M. Zimmermann, F. Kraft, O. Reis, H. Roose & S. Schroeder (Hrsg.), „Hauptsache, du hast eine eigene Meinung und einen eigenen Glauben“. Jahrbuch für Kinder- und Jugendtheologie 5 (S. 9-26), Stuttgart: Calwer.

René Torkler, Professor für Philosophie und ihre Didaktik, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel

Uta Pohl-Patalong, Professorin für Religionsdidaktik und Praktische Theologie, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel

Vgl. den Untertitel von Schambeck, Hilfe! Muss ich dauernd von Gott reden.

Dies bedeutet freilich nicht, dass der begriffliche Gehalt des Kontroversitätsgebots nicht weiterhin Gegenstand kontrovers geführter Debatten wäre. Vgl. dazu Beljan, J. et al. (2023). Buchsymposium: Kontroverse Themen im Unterricht. Zeitschrift für Praktische Philosophie, Bd. 10 (1), 333-446.

Vgl. zum Verhältnis von Konzeptionen und Ansätzen Pohl-Patalong, 2013, 9-11.

„Erstere ist eher von außen herangetragen und nach außen gerichtet. Sie entspricht einer Außenzuschreibung, z.B. durch ein entsprechendes konfessionsgebundenes Theologiestudium und die kirchliche Lehrbefähigung (kath. Missio Canonica oder ev. Vocatio) sowie durch die Zugehörigkeit zu einer Kirche. Die Außenzuschreibung konfessioneller Positionalität stellt die Frage nach dem „Was glauben sie/wir?“ und fokussiert den kollektiven, soziokulturellen Kontext der Religion. Sie zeigt auch die Positionalität aus einer Fremdwahrnehmung, i.e. wie die konfessionelle Position der Religionslehrperson von anderen wahrgenommen wird. Bei der nach außen hin offensichtlichen Konfessions- und Kirchenzugehörigkeit der Religionslehrperson als Repräsentant und Zeugin der Kirche und der Botschaft Jesu Christi wird zumeist verkannt, dass diese primär formale Rahmenbedingungen sind, sich aber längst nicht alle Religionslehrenden in ihrer religiösen Individualität mit diesen identifizieren bzw. dies nur teilweise tun.“ (Fabricius, 2022, 4).